Am 08.02.2025 fand der „Pflichttermin für Imkernde“, das Veitshöchheimer Imkerforum aus dem Institut für Bienenkunde und Imkerei (IBI) statt. Wie gewohnt bestens organisiert und im Zeitplan liegend, erhielt die seit Jahren stetig wachsende Teilnehmerschaft sowohl vor Ort wie auch Online einen Einblick in Dauerprojekte und tagesaktuelle Forschungsergebnisse bienen- und honigrelevanter Themenbereiche.

Am 08.02.2025 fand der „Pflichttermin für Imkernde“, das Veitshöchheimer Imkerforum aus dem Institut für Bienenkunde und Imkerei (IBI) statt. Wie gewohnt bestens organisiert und im Zeitplan liegend, erhielt die seit Jahren stetig wachsende Teilnehmerschaft sowohl vor Ort wie auch Online einen Einblick in Dauerprojekte und tagesaktuelle Forschungsergebnisse bienen- und honigrelevanter Themenbereiche.

Hier unser erster Berichtsteil, den wir wie üblich nicht mit Folienbilder bestücken (dürfen), da manche Ergebnisse noch nicht publiziert wurden.

Berichte aus dem Institut für Bienenkunde und Imkerei

– Aktuelles aus Forschung und Projekten –

Hier die Übersicht der von Dr. Stefan Berg vorgestellten Projekte und Themen, die ich mit „Spoiler-Ticker“ für eine rasche Erstinfo versah:

Hier die Übersicht der von Dr. Stefan Berg vorgestellten Projekte und Themen, die ich mit „Spoiler-Ticker“ für eine rasche Erstinfo versah:

- Zwei Neubauten:

- Richtfest gefeiert für Institutsgebäude IBI in Veitshöchheim am 14.11.2024 mit den obersten Vertretern aus zwei Staatsministerien (Wohnung, Bau und Verkehr sowie Ernährung, Landwirtschaft und Forsten)

- Prüfhof Thüngersheim

- Deutsches Bienenmonitoring (DeBiMo) – zukunftsweisende neue Erfassungsparameter

- TrachtNet – bessere Informationslage durch Stockwaagenzuwachs

- Varroawetter – EU-zulassungsbedingte Überarbeitung mit Infomehrwert

- Lithium – Zulassung eines erfolgversprechenden Präparats zur Varroabehandlung adulter Bienen möglicherweise bereits 2025

- Asiatische Hornisse, Vespa Velutina – Stand Bayern

Aus diesem Spektrum gehen wir auf jene mit Sprunglink versehenen Themen näher ein.

zu 2. DeBiMo

Das seit über 20 Jahren laufende bundesweite Monitoring-Projekt ist ein nationales Frühwarnsystem. An 120 eingebundenen Völkerstandorten geht man mittels langfristiger Datenerhebungen durch Probenziehungen u. a. den Ursachen von Völkerverlusten und Bienenkrankheiten nach. Dabei spielen auch die unterschiedlichen Trachtsituationen, Pflanzenschutzmittel und Betriebsweisen eine Rolle.

Die Änderungen bei der Datenerhebung betreffen hier vor allem die vermehrte Installation von mittlerweile für alle Imker förderfähigen Bienenstockwaagen, aber auch das Erfassen der Sichtungen der Vespa velutina oder in Zukunft auch des Kleinen Beutenkäfers und der Tropilaelaps-Milbe als zeitgemäße Neueinführungen.

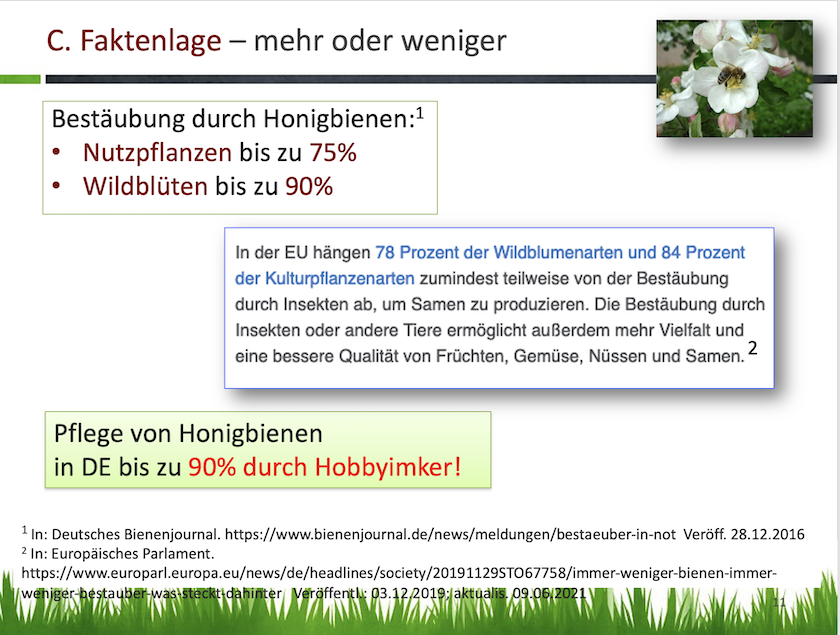

Zunächst als Pilotphase wird das – bayern- wie auch bundesweite – Monitoring zu Wildbienen eingeführt, wobei weitere Fragestellungen – neben der Pathogenbelastung, Blütennutzung und Abundanz nach den spezifischen Erfassungsmerkmalen offen sind. Wir halten diese Neuerung für großartig. So könnte die oft kontrovers geführte Diskussion möglicherweise durch Faktenlagen befriedet werden.

zu 3. TrachtNet

Vorspann: Seit 2010 werden Gewichtsverläufe mittels Bienenstockwaagen sowie Wetterdaten aufgezeichnet. So lassen sich die Völkersituationen unterschiedlicher Landschaftstypen miteinander vergleichen oder Auswirkungen von Agrar- und Umweltmaßnahmen und des Klimawandels untersuchen.

Neuigkeit: Dank neuer Förderrichtlinien durch das Staatsministerium erhielt das TrachtNet-Projekt einen enormen Aufschwung. Die nunmehr für alle Imkereien förderfähigen Bienenstockwaagen führten zu 88 weiteren (Stand: 260) Bienenstockwaagen. Die Daten sind öffentlich einsehbar, so dass Trachtverläufe, aber auch ungewöhnliche Gewichtsschwankungen, etwa durch eine Unterwanderung mit der räuberischen Vespa velutina, bequem und flächendeckend beobachtet werden können.

zu 4. Varroawetter

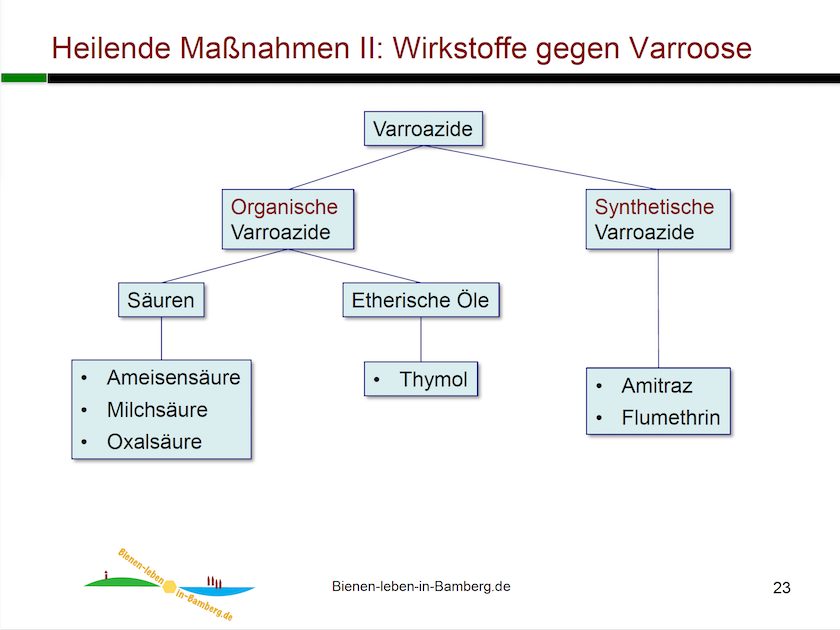

Die mittlerweile allseits bekannte Plattform Varroawetter erfuhr aufgrund der Änderungen einer EU-Verordnung zwei Neuerungen bezüglich des Medikamenteneinsatzes zur Varroabekämpfung.

Zum einen betraf das die zwingend vorgeschriebene Bestandsbuchführung, also die Eintragungen aller eingesetzter Medikamente, die jede Imkerei, ob Hobby oder mehr, vornehmen muss. Da darin auch festgehalten werden muss, welche Medikamente wie appliziert wurden und dieses im Zusammenhang mit zugelassenen Verfahrensweisen steht, die auch die Wettersituation betreffen, muss die zweite Änderung gleich mitbetrachtet werden.

Zum anderen also betrifft die Änderung das Kippen der Standardzulassungen zugunsten von Einzelzulassungen, die nunmehr nach fünf Jahren der Übergangsfrist in 2027 auslief

Bedeutet: Keine Interpretationsspielräume mehr, sondern striktes Beachten der Fachinformationen des Beipackzettels des jeweiligen Medikaments. Im Übrigen ist mittlerweile die Schwammtuchmethode (von uns selbst nicht präferiert bzw. praktiziert, dies aber nur nebenbei) für die Ameisensäure 60% ad. us. vet. ebenfalls in die Einzelzulassung der Firma Bernburg eingegangen. Soweit dazu.

Nun wurden zwei weitere Rubriken aufgrund der Zulassungsbedingungen für die künftige Darstellung der Datenlage in „Varroawetter“ eingeführt. Folgende Unterscheidung:

- Mit einem grünen Kreuzsymbol ist gekennzeichnet, dass die Wetterbedingungen optimal für die Behandlung ist, und zwar nach Erfahrung der herausgebenden Bieneninstitute, welche strenger (und damit tageslimitierter ist), als die …

- … mit einem grünen Kreissymbol gekennzeichneten, die den günstigen Behandlungszeitraum nach Angaben des Herstellers anzeigt.

Für die Praxis des Abrufs von „Varroawetter“ bedeutet das:

- Die Behandlungsempfehlungen brutfreier wie brütender Völker sind wie bisher abgebildet,

- Die Angabe zur Ameisensäure ist nun verfügbar, mit der Besonderheit, dass unterschieden wird zwischen Ameisensäure 60% ad us. vet. (hat noch eine ursprüngliche, anwendungsbedingte Standardzulassung, die bis 2027 noch zum Einsatz kommen kann und danach aus der Liste verschwinden wird) und Ameisensäure 60 Bernburg (mit Einzelzulassung, da bei Anwendung mit einen Applikator temperaturrelevant).

Einige andere (synthetische) Medikamente bzw. Produkte (z. B. VarroMed, Apitraz oder Milchsäure) sind hingegen nicht aufgeführt, da laut Hersteller nicht temperaturbeschränkt.

zu 5. Lithium

Gute Neuigkeiten: Es wurde eine Firma namens Varolis GmbH gegründet, fußend auf den großartigen Beobachtungen („Zufallsbefund“) in Hohenheim zur positiven Wirkung von Lithiumchlorid als Varroabehandlungsmittel.¹

Darum geht’s: Adulte Bienen werden verschiedener Lithiumkonzentrationen ausgesetzt. Die Varroen sterben rasch und die Auswirkungen auf die adulten Bienen sind gleich Null. Wie immer, wenn etwas gar zu schön ist, um wahr zu sein, kommt das große Aaaaber.

Lithiumbehandlungen führen zu erheblichen Brutausfällen, bedingt durch nicht genauer bekannte Lethalfaktoren (Anmerkung: durch Mutation veränderte Gene oder Chromosomen, deren Träger vor Erreichen der Fortpflanzungsfähigkeit sterben, Definition J. Boenigk, Biologie).

Für die beabsichtigte Zulassung eines Lithiumpräparats, möglicherweise bereits 2025 auch in Deutschland (offenbar ist dies in u. a. Bulgarien bereits erfolgt), unterstützt das IBI die Firma Varolis durch begleitende Versuche, die heuer fortgeführt werden, beispielsweise zur Wirksamkeitsgrenze und Rückstandssituation. Fest steht: Um die Brut zu schonen, soll die Königin gekäfigt werden, bis die Völker brutfrei sind und dann behandelt werden.

zu 6. Asiatische Hornisse / Vespa velutina (nigrithorax)

Dr. Berg begrüßte die Velutina Army Gruppe um Miri Wahr und wies auf eine Ansprechmöglichkeit einzelner Mitglieder sowie auf die Anprobe verschiedener Schutzanzüge in der Pause hin. Die Plattform(en) (WhatsApp-Gruppen und Webseiten velutina-army.de) sei deutschlandweit übergreifend und von hoher Fachkompetenz (was Reinhold und ich bestätigen können, weil selbst Mitglied).

Dr. Berg begrüßte die Velutina Army Gruppe um Miri Wahr und wies auf eine Ansprechmöglichkeit einzelner Mitglieder sowie auf die Anprobe verschiedener Schutzanzüge in der Pause hin. Die Plattform(en) (WhatsApp-Gruppen und Webseiten velutina-army.de) sei deutschlandweit übergreifend und von hoher Fachkompetenz (was Reinhold und ich bestätigen können, weil selbst Mitglied).

Vorgestellt wurde eine Deutschlandkarte zur Verbreitung der Velutina, die unter erheblichen Aufwand von den Instituten hergestellt wurde, da es keine überregionale Meldeplattform gibt.

Vorgestellt wurde eine Deutschlandkarte zur Verbreitung der Velutina, die unter erheblichen Aufwand von den Instituten hergestellt wurde, da es keine überregionale Meldeplattform gibt.

2024 gab es in Bayern 70 Sichtungen von Vespa velutina nigrithorax an 38 Standorten. Sechs Gründerköniginnen wurden entnommen und 17 von 18 gefundenen Nestern entfernt. Das letzte gefundene Nest, welches sich untypischerweise unter Dachziegeln befand, war in Sommerhausen. Eines der Nester zählte 4.500 adulte Tiere, die Brut also nicht mitgerechnet. Teilweise hatten die Nester anfänglich keine Königin.

Was ist derzeit in Planung?

- Von Seiten der Institute wurde ein Antrag für eine mit einer Person besetzten Koordinierungsstelle zur Velutina zu erhalten.

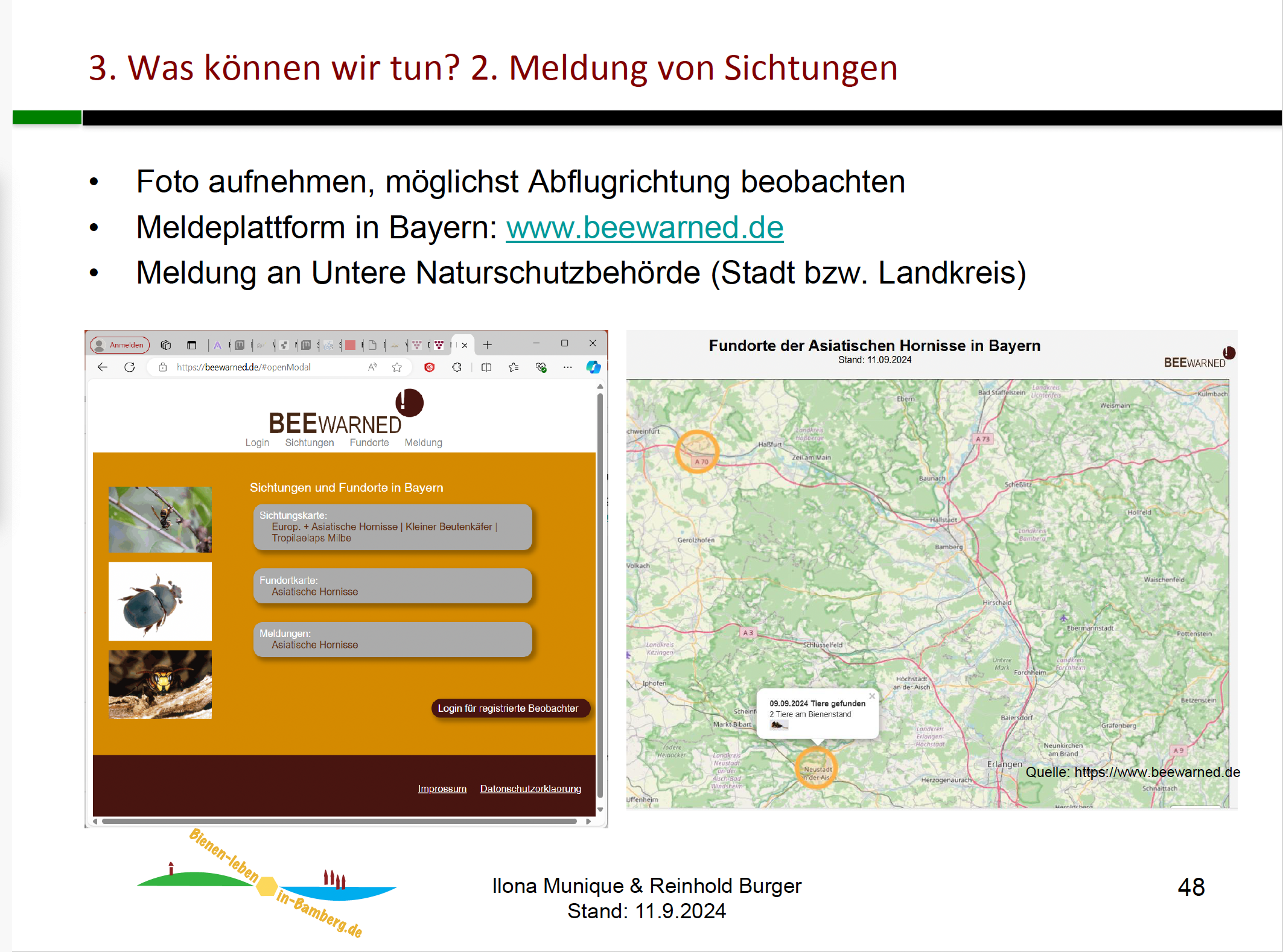

- Bereits jetzt aber stellt die Meldeplattform BeeWarned den Kontakt zu den Behörden (Anmerkung: z. B. Untere Naturschutzbehörden), zur Imkerschaft, zum Garten-, Wein- und Obstbau her.

- Nach Aufforderung der Bundesregierung wurde zusammen mit fünf Bieneninstituten aus Deutschland ein Projekt eingereicht. Erarbeitet werden soll eine Eintscheidungshilfe.

- An einigen Populationen mit jeweils einer flügelbeschnittenen Velutina-Königin wurde im Labor untersucht, welche Rollen die Sexuallockstoffe, Pathogene (Anmerkung: krankmachende Stoffe) und Lockstoffe spielen und ob sich damit etwas anfangen lässt. Diese Untersuchungen werden heuer mit neuen Völkern fortgesetzt, da die letzten nach drei Monaten eingingen, möglicherweise aufgrund nicht optimal zusammengesetzter Nahrung.

- Zum Schluss verwies Dr. Berg auf Informationsmaterialien zur Aufklärung der Bevölkerung und wie das Material gezielt eingesetzt werden kann. By the way: In Bamberg könnt ihr auch von uns auf Anfrage und ab Ostern in der Bienen-InfoWabe kleine Mengen an Infomaterial erhalten kann. (An dieser Stelle vielen Dank an das Institut und den Freundeskreis, der für all die Informationsmaterialien gesorgt hat!)

- Vom IBI angeboten werden außerdem zwei Schulungstermine zur Vespa velutina:

Onlineschulung: Biologie, Erkennen, Nestsuche

Mi., 19.03.2025, 18 – 21 Uhr

Do., 20.03.2025, 9 – 12 Uhr

Präsenzschulung: Nestentfernung, Gerätschaften, Sicherheit (eingeschränkter Personenkreis!)

So., 06.04.2025, 9 – 16 Uhr: Referent: Rainer Jahr (Hessen) -> für diejenigen, die bereits Wespenentfernungen vornehmen und dies auf die Velutina erstrecken wollen, für max. 60 Peronen mit entsprechender Ernsthaftigkeit.

Der nächste Blogbericht behandelt die Auswirkungen des Klimawandels

auf Bienen und Handlungsempfehlungen für die Imkerschaft. Bleibt dran!

¹Historie „Lithiumchlorid“ siehe unsere Beiträge:

Alle Beiträge

Sa., 07.02.26 – Imkerforum Veitshöchheim

Sa., 07.02.26 – Imkerforum Veitshöchheim