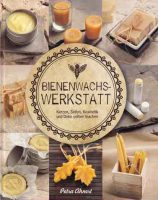

[Werbung] „Wachs war wertvoller als Honig“, so beginnt der erste Beitrag zum Standardwerk „Bienenwachs“ des langjährigen Fachberaters für Imkerei, Armin Spürgin. „Die Wertschätzung des Bienenwachs zu heben“ ist sein erklärtes Ziel, und so erfahren wir eingangs, wo das Bienenwachs denn eigentlich her kommt, wie eine Wabe entsteht und was sich alles damit anfangen lässt.

[Werbung] „Wachs war wertvoller als Honig“, so beginnt der erste Beitrag zum Standardwerk „Bienenwachs“ des langjährigen Fachberaters für Imkerei, Armin Spürgin. „Die Wertschätzung des Bienenwachs zu heben“ ist sein erklärtes Ziel, und so erfahren wir eingangs, wo das Bienenwachs denn eigentlich her kommt, wie eine Wabe entsteht und was sich alles damit anfangen lässt.

Bedeutung des Wachses

Menschen konnten seit je her allerhand mit Wachs anstellen – vom Ritzen verkleiden über Schreibtafeln bis hin zu regulierbarem Licht. Es war gültiges Zins- und Zahlungsmittel und begehrtes Tauschobjekt bis in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Seit dem 19. Jahrhundert und mit Beginn der Herstellung synthetischen Kerzenwachses Stearin und Paraffin war die Stunde des Wachses als Wertmittel allerdings gezählt. Dem Honig ging es auch nicht viel besser, er wurde von der Zuckerrübe verdrängt.

Und doch … heute schätzt man reines Wachs wieder in seinem ursprünglichen Sinne, nämlich als adäquates, qualitätsvolles und kontrollierbares Betriebsmittel für die Imkerei und die Honigproduktion. Denn wer einen eigenen, kontrollierten Wachskreislauf sein Eigen nennen kann, dessen Völker sind gut geschützt vor Krankheitskeimen aus anderen Stöcken und / oder unlauteren oder unbeabsichtigten Wachsverpanschungen – und damit vor Schäden in der Bienenhaltung durch ungeeignete Brutbehältnisse. Auch der Honig schmeckt einfach besser, wenn er aus frischen Waben geerntet wird.

Faszinosum trifft unterhaltsames Faktenwissen

Spürgin lässt Faszinierendes mit Faktenwissen und technischen Daten abwechseln. So erfahren wir, dass die Ausrichtung bzw. Form des Wabenverlaufs nach dem Erdmagnetfeld unter Nutzung der Schwerkraft verläuft oder dass die Wandstärke einer Wabenzelle „ziemlich genau“ 0,073 mm bemisst und die Zellweite von 6,2-6,4 mm für Drohnenzellen um 1 mm größer als die der Arbeiterinnenzellen ist. Damit kann man beim Unterrichten oder in Führungen ruhig ein wenig für Staunen im Publikum sorgen. Wirklich wichtig fürs Imkern ist es nicht zwingend.

Nur wer Imkermeister oder Bibliothekarin oder Erwachsenenbildnerin ist und damit zu den Korinthenkackern zählt, könnte sich daran ergötzen. Daher wird die Erläuterung zur Wachsschüppchenproduktion in der nächsten Auflage eine genauere Beschreibung erhalten. Das stellte Spürgin nach unserem kurzen Mailwechsel in Aussicht. Hier gab es nämlich bei mir eine „kleine Irritation“ hinsichtlich der Anzahl der Wachsschüppchen im Verhältnis zu den genannten Bauchschuppen. Die acht Schüppchen treten streng genommen bereits zwischen dem 2. (und nicht erst wie im Buch beschrieben dem 3.) Bauchsegment hervor, beziehungsweise, wenn vom Wachsspiegel ausgegangen wird, „von der 3. bis zu 6. Bauchschuppe inklusive“.

Ja, Bienen, ihr Leben und das Imkern kann zuweilen kompliziert bzw. komplex anmuten. Um so löblicher, dass man mit allzu vielen Details verschont bleibt, wobei Unschärfen in Kauf genommen werden müssen. Schon mal auch, um die Seitenzahl trotz Megaumfang der Themen reduziert zu halten. Das ist Spürgin absolut ausgewogen gelungen!

Wie in all seinen Werken ist seine Schreibweise sachlich und kompakt – jeder Satz ein Treffer! – dabei jedoch angenehm unterhaltsam, da ohne größere Ausschweifungen, erhobene Zeigefinger. Die Leser/innen werden direkt angesprochen, und so fühlte ich mich denn auch in jedem Absatz mitgenommen. Neben Zeichnungen, Fotos und Tabellen lockern Tipps und Hinweise in hellroten Kästchen die Beschreibungen auf und richten das Augenmerk auf hilfreiche oder bemerkenswerte Details.

Wabenmanagement und Wachsernte

Nachvollziehbar auch für Jungimker/innen ist beschrieben, wie das Wabenmanagement funktioniert und wie mit dem bei der Honigernte anfallenden Entdeckelungswachs umgegangen wird sowie die Altwaben vor der Wachsmotte geschützt sind. Basiswissen gepaart mit Erfahrungswissen lässt das Gefühl von informeller Sicherheit aufkommen.

Doch durch das Aufgreifen von aktuellen Diskussionen zu bestimmten Betriebsweisen lässt Spürgin auch Spielraum für eigene Überlegungen. Manches könnte hier gerne etwas weiter ausgeführt werden. So wirft die Textstelle mit den lautwerdenden Forderungen, die „Ausstattung des Honigraumes ausschließlich mit hellen Waben und Mittelwänden vorzunehmen“, – also so, wie wir selbst es bevorzugen –, einige Fragen auf. Das Verhonigen des Brutraumes zu verhindern kann durchaus mit Schieden erfolgen und bedarf keiner „braunen Waben“, wie es mehr oder weniger empfohlen wird. Doch sind das nur Marginalien und fachen die unter Imker/innen üblichen Diskurse an, ohne die wir niemals weiterführende Erkenntnisse gewinnen würden.

Wachsgewinnung

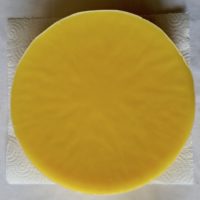

Eines der Hauptkapitel befasst sich erwartungsgemäß mit der Gewinnung von Wachs. Wobei damit natürlich nicht der eigentliche Prozess des Wachsproduzierens gemeint ist. Denn diesen haben nach wie vor die Arbeitsbienen zu leisten, die die reinweißen Wachsplättchen aus ihrer Körperunterseite schwitzen und mit ihren Mandibeln zerkneten und baufertig machen. Über 300 Einzelstoffe sind nachweisbar, die wenigsten betragen dabei mehr als 5%. Eine Rolle spielen außerdem Propolis, körpereigene Enzymen, (Mandibeldrüsensekret) sowie Zellen des Fetteiweißkörpers der Biene und natürlich Honig.

Mit „Gewinnung“ also sind die Möglichkeiten des Extrahierens von reinem Wachs mittels Trennung von (Brut-)Rückständen sowie das Reinigen zu verstehen. Spürgin geht dabei auf die bekanntesten Schmelzmöglichkeiten (z. B. Sonnenwachs-, Wasser-, Dampf-, Infrarotschmelzer) sowie Pressverfahren ein, aber auch auf die Einfriermethode, das Zentrifugieren und außerdem allerlei denkbare Arten, Wachs wie Rähmchen zu reinigen. Wer hier unsicher war, kann nun schön Vergleiche ziehen und zu einer Entscheidung für sich gelangen.

Wachsprodukte herstellen

Wer imkerlich fortgeschritten ist oder einfach gerne handwerkt, wird sich von gekauften Mittelwänden und Rähmchen oft schnell verabschieden wollen. Dann bietet dieses Hauptkapitel genau das Richtige an. Der Geräteeinsatz zu Gieß- und Walzverfahren und zur Rähmchenherstellung nebst Gerätepflege werden jeweils mit Nennung von Vor- und Nachteilen sowie Sicherheitsaspekten erläutert.

Last but not least folgen die Kapitel Bienenwachs in Handwerk und Kunst, Kosmetik und Naturmedizin und die interessante Frage, ob die Wachserzeugung ein lohnendes Produktionsverfahren sei.

Summa summarum: ein Standardwerk!

Nicht nur die im Buch verstreuten Materiallisten tragen erheblich zu einem sicheren Start in das einzelne Vorhaben bei, was gerade für Jungimker/innen vorteilhaft ist. Auch der Serviceteil am Ende des 128-seitigen, inhaltsstarken Bändchens sollte begeistern. Er besteht hauptsächlich aus einem umfangreichen, sehr speziellen Adressenteil für den deutschsprachigen Raum (D-A-CH) nebst Ausreißer I und DK, der beispielsweise auch Bezugsquellen für Kerzen-Tauchgestelle, Holzschutzzubehör oder Lippenstifthülsen und -formen aufführt, also von grundsätzlichen bis zu speziellen Betriebs- und Hilfsmittel finden sich bekannte Firmen wie auch den Internet-Suchdiensten eher verborgen gebliebene Spezialisten, zu finden ab Seite 3 und damit quasi nicht vorhanden. Spürgin hat da dankenswerterweise einen Schatz gehoben.

Hingegen enttäuscht der mit lediglich zwei Werken angeführte Literaturteil und eine vereinzelte Videoangabe gehörig. Das wäre schon sehr ausbaufähig, doch kommt es mir nachgerade zupass, um überhaupt einen wesentlichen Kritikpunkt einbringen zu können, wie es sich für eine möglichst objektive Rezension gehört. Jedoch …

… insgesamt ein in Theorie und Praxis absolut überzeugendes Standardwerk für Macher/innen, ob Imkeranfänger/innen oder Fortgeschrittene, welches zwar bereits 2014 erschienen ist und natürlich nach sechs Jahren im Adressteil punktuell aktualisiert werden müsste, doch immer noch in jede Imkerbibliothek Eingang finden sollte! Wir freuen uns auf eine aktualisierte Auflage und bitten Autor wie Ulmer-Verlag um eben jene!

Bienenwachs. Gewinnung, Verarbeitung, Produkte / Armin Spürgin. 2. Aufl. Stutttgart : Ulmer. 2014. Die Imker-Praxis. ISBN 978-8001-8097-4

Rezensionsexemplar für unsere Imker-Bibliothek.

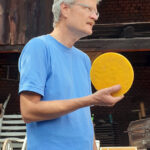

ach einer kurzen Pause, in der wir mal kurz durch den Welterbe-Garten schlenderten und das Gemeinschaftswerk und die Aussicht über die Untere Gärtnerei bewunderten, konnten noch ein paar Bücher zur Wachsverarbeitung eingesehen werden. Für die Teilnehmenden des Imkerkurses sind die Titel aus unserer Imker-Bibliothek natürlich ausleihbar. Hier die Literaturliste-Wachsverarbeitung.

ach einer kurzen Pause, in der wir mal kurz durch den Welterbe-Garten schlenderten und das Gemeinschaftswerk und die Aussicht über die Untere Gärtnerei bewunderten, konnten noch ein paar Bücher zur Wachsverarbeitung eingesehen werden. Für die Teilnehmenden des Imkerkurses sind die Titel aus unserer Imker-Bibliothek natürlich ausleihbar. Hier die Literaturliste-Wachsverarbeitung.