Das traditionelle Veitshöchheimer Imkerforum¹ zum Jahresanfang gab Einblicke in laufende Forschungsprojekte und informierte über aktuelle Themen und Entwicklungen. Wie auch die letzten Jahre war das Imkerforum bis auf den letzten Platz besetzt. Ein Pflichttermin für bayerische Imker. Der nächste Schritt wären die Mainfranken-Säle, so Institutsleiter Dr. Stefan Berg angesichts der vielen Stehenden positiv „besorgt“.

Das traditionelle Veitshöchheimer Imkerforum¹ zum Jahresanfang gab Einblicke in laufende Forschungsprojekte und informierte über aktuelle Themen und Entwicklungen. Wie auch die letzten Jahre war das Imkerforum bis auf den letzten Platz besetzt. Ein Pflichttermin für bayerische Imker. Der nächste Schritt wären die Mainfranken-Säle, so Institutsleiter Dr. Stefan Berg angesichts der vielen Stehenden positiv „besorgt“.

Grußwortauswahl mit positiven Aussichten

# Peter Maske, Präsident Deutscher Imkerbund (DIB)

- Bericht zum Stand des DIB auf der „Grünen Woche“. Positive Signale seitens der Politik zur Unterstützung der Dropleg-Technologie, die Unterblütenspritzung im Rapsanbau bspw. gegen die Sklerotinia (Weißstengeligkeit) oder den Rapsglanzkäfer. Vorteil: Spritzmittel werden dabei nicht direkt in die Blüte eingebracht.

# Eckard Radke, Präsident Landesverband Bayerischer Imker (LVBI)

- Haushaltsberatung Landwirtschaftsministerium Bayern. Für die Fachberatung Oberpfalz soll eine Projektstelle befristet für 2 Jahre zur Unterstützung von Fachberater Werner Zwillich geschaffen werden. Für die Fachberatung Mittel- und Unterfranken soll eine zusätzliche Fachberaterstelle zur Entlastung für Fachberater Müller-Engler eingerichtet werden.

Berichte aus dem Institut für Bienenkunde und Imkerei,

Aktuelles aus der Fachberatung

# Dr. Stefan Berg, Leiter Institut für Bienenkunde und Imkerei an der LWG

- Institut für Bienenkunde und Imkerei. Das Fachzentrum Bienen wurde zum 1.11.2017 organisatorisch umstrukturiert und umbenannt in Institut für Bienenkunde und Imkerei, abgekürzt IBI. Dem Fachbereich Bienengesundheit, Praktische Imkerei und Zucht steht Institutsleiter Dr. Stefan Berg vor, dem Fachbereich Produkte und Bestäubung die stellvertretende Institustsleiterin Dr. Ingrid Illies.

- Rückblick und Prognose Überwinterungsverluste. Hohe Überwinterungsverluste 2016/2017 mit 15-20% der Bienenvölker. Anhand der Varroasituation im Herbst 2017 werden ähnlich hohe Überwinterungsverluste 2017/2018 mit 18-22% der Völker prognostiziert.

- Bienenweide Beet und Balkon. Franz Härtl vergleicht in seiner Bachelor-Arbeit die Blütenbesuche von Bestäuberinsekten. Wie ist die Zusammensetzung der Insektenwelt und die Häufigkeit der Besuche an Blühbereichen auf dem Boden im Gegensatz zu Balkon- und Dachbepflanzung? Die endgültigen Ergebnisse stehen noch aus.

- Projekt „Winterbiene“. Im Projekt werden spätblühende Präriestauden auf ihre Eignung als Trachtquelle für Bienen und als Biogassubstrat geprüft. Ein interessantes Ergebnis ist, dass bei Bienenstöcken in der Nähe der Versuchsfelder die Neigung zur Räuberei im Herbst sehr viel geringer ausgeprägt ist, da die Bienen mit dem Einbringen der Tracht beschäftig sind. Damit leisten die spätblühenden Stauden einen wichtigen Beitrag zur Bienengesundheit. Außerdem erleichtert eine geringe Räubereigefahr dem Imker die Bearbeitung der Völker.

- Varroabehandlung mit Hyperthermie (I). Mit dem Varroa-Kill 2 wurde erneut ein Versuch am gesamten Volk durchgeführt mit dem Ergebnis, dass für einen guten Behandlungserfolg eine ausreichende Isolation der Beute entscheidenden Einfluß hat.

- Varroabehandlung mit Hyperthermie (II). In einem Projekt wurde untersucht, inwieweit eine hyperthermische Behandlung erwachsener Drohnen und Königinnen sich auf die Fertilität auswirkt. Als Ergebnis läßt sich festhalten, dass Übertemperaturen, wie sie zur Varroabehandlung eingesetzt werden, die Beweglichkeit der Spermien reduziert – bis hin zur Unfruchtbarkeit. Das gilt gleichermaßen für die Spermien der Drohnen als auch für die Spermien in der Spermathek der Königin. Nebenbei bemerkt hat eine Unterkühlung erwachsener Drohnen und Königinnen den gleichen negativen Effekt.

- Varroabehandlung mit Hyperthermie (III). Arne Kablau untersucht in seiner noch nicht veröffentlichten Master-Arbeit (Universität Würzburg) die Auswirkungen der Hyperthermie auf Arbeitsbienen mit folgenden Ergebnissen:

⇒ Zuckerschwellwert (Rüsselreflex): Die Geschmacksempfindlichkeit nimmt ab, d.h. die Bienen reagieren erst auf einen höhere Zuckerkonzentration. Die Bienen werden wählerischer. Als These wurde formuliert, dass Hyperthermie einen geringeren Nektareintrag zur Folge hat?

⇒ Lebensdauer: Die mit Hyperthermie behandelte Gruppe lebte länger als die Kontrollgruppe.

⇒ Morphologie: Der Intertegular-Abstand, das ist der Abstand der beiden Flügelansätze, als Maß für die Bienengröße, wurde bei hyperthermisch behandelten Bienen und einer Kontrollgruppe bestimmt: Bienen aus hyperthermisch behandelter Brut sind kleiner.

⇒ Flugverhalten: Keine signifikanten Auswirkungen auf Häufigkeit und Flugdauer von Sammelflügen.

- Varroabehandlung mit Ultraschall. Das Produkt Varroa-Killer-Sound hat laut einer Untersuchung keinerlei Effekt.

- Varroabehandlung mit Lithiumchlorid. Lithiumchlorid ist (noch) kein zugelassenes Tierarzneimittel. Zur Wirksamkeitsprüfung wurden bisher Käfigtests und Versuche mit Kunstschwärmen unter Laborbedingungen durchgeführt. Weitere Informationen im Bericht auf der LWG-Website: https://www.lwg.bayern.de/bienen/krankheiten/181858/index.php

- Projekt „Bee Warned“. In dem Projekt wird ein bayernweites Monitoringsystem aufgebaut. Es dient zur frühzeitigen Feststellung eines Erstbefalls mit dem Kleinen Beutenkäfer (Aethina tumida) sowie dem Auftreten der Asiatischen Hornisse (Vespa Velutina). Die Daten der Monitoringimkereien werden online über das Wildtierportal Bayern erfasst.

Für die am Monitoring teilnehmenden Imker wurde ein „Rundum-Sorglos-Paket“ zusammengestellt. Es beinhaltet Beutenkäferfallen und diverse Verbrauchs- und Kleinmaterialien. Mit den zwei Bestimmungskärtchen zum Kleinen Beutenkäfer und der Asiatischen Hornisse, die durch ihre Scheckkartengröße in jedem Geldbeutel Platz finden, lassen sich verdächtige Vorkommen rasch überprüfen. (Anmerkung: Die Bestimmungskärtchen sind bei uns in der Bienen-InfoWabe einsehbar.)

Unterfränkischer Tag der Bienen zur Landesgartenschau Würzburg

# Dr. Rudolf Behl, 1. Vorsitzender Bienenzuchtverein Würzburg e.V

- Zum Unterfränkischen Tag der Bienen am 22.4.2018 zur Landesgartenschau Würzburg ergeht herzliche Einladung. Als Highlight wird die Nürnberger Bildhauerin Birgit Maria Jönsson aus einem Eichenstamm eine Figurenbeute schnitzen. Weitere Informationen siehe Website der Landesgartenschau sowie die Website des Bienenzuchtvereins Würzburg,

Bienenwachs – Lebensraum – Rohstoff – Werkstoff

Bienenwachs war bereits Thema auf dem Imkerforum 2017, siehe unseren Bericht. Daher nachfolgend nur kurze Ausführungen zu den Vorträgen.

In einem launigen Vortrag beleuchte Fachberater Gerhard Müller-Engler die Bedeutung des Werkstoffes Wachs, und zwar aus der Sicht der Biene. Seine „menschlichen“ Vergleiche (Telefonnetz, Stoffwechselorgan Leber, Kinderstube etc.) verdeutlichten die vielfältigen Funktionen von Wachs. „Wir haben es bei den Bienen schließlich mit Frauen zu tun, was Rückschlüsse auf den Harmoniebedarf zulässt“, so Müller-Engler augenzwinkernd.

In einem launigen Vortrag beleuchte Fachberater Gerhard Müller-Engler die Bedeutung des Werkstoffes Wachs, und zwar aus der Sicht der Biene. Seine „menschlichen“ Vergleiche (Telefonnetz, Stoffwechselorgan Leber, Kinderstube etc.) verdeutlichten die vielfältigen Funktionen von Wachs. „Wir haben es bei den Bienen schließlich mit Frauen zu tun, was Rückschlüsse auf den Harmoniebedarf zulässt“, so Müller-Engler augenzwinkernd.

Als einer der Autoren der Wachsbroschüre des Deutschen Imkerbundes und Teilnehmer des seit 2017 erstmalig einberufenen Arbeitskreises „Runder Tisch zum Bienenwachs“ stellte Fachberater Johann Fischer den hohen Wert des Wachses für den Imker als Betriebsmittel heraus. Das Vortragsthema ist nicht zuletzt wegen des Dauerproblems von Wachsverfälschungen ein Muss für jede/n Imker/in.

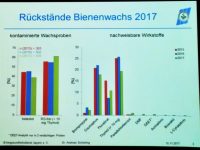

Institutsleiter Dr. Stefan Berg berichtete stellvertretend für Dr. Andreas Schierling vom Tiergesundheitsdienst Bayern über deren Laborergebnisse 2017 zu Rückständen im und Verfälschungen von Bienenwachs.

30% der eingereichten Proben zeigten Verfälschungen. Da es sich jedoch vorwiegend um Verdachtsproben handelt, also Einsendungen von Imker, die an den Waben Auffälligkeiten feststellten, kann das Ergebnis nicht generalisiert werden.

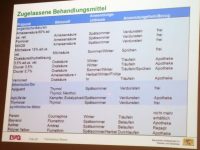

Zum Abschluss gab Firmeninhaber Josef Muhr (Muhr-Imkereibedarf) einen Einblick aus der Sicht eines erwerbsmäßigen Wachsverarbeiters. Er stellte fest, dass es noch immer keine offiziellen Richtlinien zu Standards bei der Wachsqualität gerade im Hinblick von Wachszusammensetzungen und -rückstanden gibt.

Fazit zum Imkerforum 2018

Eine perfekte Mischung aus wiederholenden, doch weiterhin relevanten Informationen (Wachs), dazu ergänzende sowie etliche brandneue Erkenntnisse zu Standard- und Zukunftsthemen in der Bienenkunde und Imkerei. Ein gern absolviertes Pflichtprogramm, sicher auch für die engagierten Veranstalter!

Siehe auch: Nachbericht Veitshöchheimer Imkerforum 2018

¹Das Institut für Bienenkunde und Imkerei (IBI) an der der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) und die Freunde des Fachzentrums Bienen Veitshöchheim e. V. am 03.02.2018.