– Diese Seite enthält Handlungsempfehlungen zum Umgang bei Problemen mit Wespen, Hornissen, Honigbienen, Hummeln und Wildbienen und wird laufend aktualisiert. Zuletzt am 02.12.2024.

Ganz klar. Mensch & Tier sind Lebewesen, die schützenswert sind. Ihnen ohne Not den Garaus zu machen ist selten etwas, was wir uns allzu leicht machen – zumindest gehe ich einmal davon aus. Und die meisten, die es dann doch tun (müssen), überlassen es auch lieber anderen, also den Jäger/innen, Schlächter/innen, Soldat/innen oder Kammerjäger/innen, etc. Oder gar der „Bamberger Schulbiene“?!?!

Ganz klar. Mensch & Tier sind Lebewesen, die schützenswert sind. Ihnen ohne Not den Garaus zu machen ist selten etwas, was wir uns allzu leicht machen – zumindest gehe ich einmal davon aus. Und die meisten, die es dann doch tun (müssen), überlassen es auch lieber anderen, also den Jäger/innen, Schlächter/innen, Soldat/innen oder Kammerjäger/innen, etc. Oder gar der „Bamberger Schulbiene“?!?!

Die „Bamberger Schulbiene“ Ilona Munique von „Bienen-leben-in-Bamberg.de“

Zumindest traut man ihr zu, dass sie das „richtige“ Urteil fällen wird, wenn es um die Beseitung von Wespen-, Hornissen-, Honigbienen-, Hummeln- und Wildbienennestern geht.

Nun, die „Bamberger Schulbiene“ bzw. die Initiative „Bienen-leben-in-Bamberg.de“ – also wir zwei, Ilona Munique und Reinhold Burger – sind zwar durchaus Ansprechparter in Sachen Honigbiene, doch alle anderen geflügelten Mitbewohner unseres schönen Planeten haben eigene Spezialisten, die sich fachgerecht um sie kümmern.

Nun, die „Bamberger Schulbiene“ bzw. die Initiative „Bienen-leben-in-Bamberg.de“ – also wir zwei, Ilona Munique und Reinhold Burger – sind zwar durchaus Ansprechparter in Sachen Honigbiene, doch alle anderen geflügelten Mitbewohner unseres schönen Planeten haben eigene Spezialisten, die sich fachgerecht um sie kümmern.

Hier zunächst ein paar Apps zum Bestimmen von Insekten (via heisede)

Hier eine Zusammenstellung von Dienstleistern und Vorgaben speziell für alle Anfragenden aus und in der Bamberger Region, die sich verantwortlich benehmen möchten, auch, obwohl sie vielleicht an einer Insektengiftunverträglichkeit bzw. Allergie leiden oder schlicht Panikgefühle empfinden.

Im Falle allergischer Reaktionen …

Nicht schön, aber verging nach 3 Tagen. Meine Immunisierung erhöht sich von Stich zu Stich.

Gut zu wissen: die meisten „Allergien“ sind lediglich starke Schwellungen, die am dritten Tag erst so richtig sauweh tun können, wenn das Gift in unseren verzärtelten, naturfernen Körpern abgebaut wird.

Echte Allergien mit Todesfolge sind eher die Ausnahme. Ein Arzneimittelhersteller schrieb, dass pro Jahr etwa 20 Menschen tatsächlich an einem Insektenstich sterben würden. Wer also meint, er sei möglicherweise ein „Todeskandidat“, sollte das unbedingt abklären und Gegenmittel mit sich tragen. Wir jedenfalls nehmen euch immer ernst, egal, ob ihr ein Attest habt oder nicht.

Eine Betroffene, die wir dazu befragt hatten, schrieb: „In meinem Notfallset sind drei Medikamente drin. Sie sind auch nur ein Jahr haltbar und müssen dann neu gekauft werden, die Kosten betragen ca. € 125 Euro. Enthalten sind ein Antiallergikum, Kortison (Celestamine) und eine Adrenalinspritze zur Verhinderung eines Kreislaufstillstands (Fastjekt)“. Andere berichteten von der guten Wirkung hoher Dosen Calcium. Hier beschreibt die Initiative Insektenstichallergie die Notfallmaßnahmen. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich die Elementarsten hier wiederhole:

Der Anaphylaxie Notfallplan im Überblick (Initiative Insektenstichallergie):

- Stachel entfernen

- Notfall-Medikamente anwenden

- Notarzt rufen

- Enge Kleidungsstücke entfernen

- Bei Atemnot: sitzende Haltung

- Bei Schocksymptomen: Schocklagerung

- Bei Bewusstlosigkeit: stabile Seitenlage

- Lebenszeichen kontrollieren

- Bei fehlenden Lebenszeichen: Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten

… und wenn’s „nur“ normal sauweh tut:

Um starke Schwellungen und die durch den Druck verbundene Schmerzen zu verhindern, schwören wir bei uns selbst auf „Apis mellifica C30“, das wir nach einem Stich sofort einnehmen, anfangs alle 10-15 Minuten etwa 5 Globuli, nach etwa 5 Gaben stündlich.

Andere pressen eine Zwiebel auf die Einstichstelle. Kühlen tut gut. Manchmal aber sogar das Gegenteil. Im Wechsel heißes und kaltes Wasser lenkt vom eigentlichen Schmerzgefühl ab. Dies vor allem in der Phase, wenn es nach etwa drei Tagen zum Abbau des Giftes kommt und daher der Juckreiz größer wird.

Thermo-Apparaturen wie den Riemser Stichheiler von bite away®, der mittels einer keramischen Kontaktfläche auf kurzzeitige Erhitzung von ca. 51° C setzt, sind recht wirkungsvoll – wenn sie denn zuverlässig funktionieren. Wir haben zweischneidige Erfahrungen.

Von einem erhitzten Feuerzeugkopf raten wir eher ab, um Verbrennungen zu vermeiden.

Was tun bei unerwünschten Wespen, Hornissen, Honigbienen, Wildbienen?

Grundsätzlich gilt: Weder Feuerwehr, Imker*innen noch Privatleute dürfen geschützte Tiere stören, also auch nicht umsiedeln oder gar töten!

Zuständig für den richtigen Umgang sind die Untere Naturschutzbehörde einer Stadt oder im Landkreis. Sie vermitteln speziell geschulte Mitarbeiter/innen (s. a. unter Wespen).

Ansprechpartner in den Behörden sind:

Außerdem steht im Falle von notwendiger Umsiedelung oder (was meist vermeidbar ist) Tötung von Hautflüglern, geschützten Wespenarten und Hornissen ein Artenschutzrechtlicher Antrag zur Entnahme eines Hautflüglervolkes (Hornissen, Hummeln, sonstige Wildbienen (als PDF) (ehemals „Antrag auf artenschutzrechliche Genehmigung bzw. Befreiung von den Bestimmungen des § 42 i.V.m § 43 Abs. 8 Bundesnaturschutzgesetz …“)

Das Bayern-Portal bietet für einige Einzugsbereiche einen Online-Antrag an.

Aktionen wie Umsiedeln oder (hoffentlich nicht!) Tötungsabsichten

Z unächst wäre es klasse, wenn ihr genau wisst, um welche Spezies es sich handelt – Biene oder Wespe oder was?

unächst wäre es klasse, wenn ihr genau wisst, um welche Spezies es sich handelt – Biene oder Wespe oder was?

Macht ein Foto, wenn ihr euch nicht sicher seid, oder versucht, sie genau zu beschreiben: Farbe (grellgelb, braun, dunkel …), Form (tailliert, dicker Popo, Länge, Größe, …), Benehmen (ruhig, Zick-zack-Flug, aufgeregt, dunkel brummend, …), Position und Form des Nestes (Baum, Erde, dunkle Ecke …), die Menge … na, einfach mal genau hinsehen. Wer schlechte Augen hat braucht sich nicht zu schämen, wenn er eine Biene mit einer Fliege verwechselt hat, manchmal foppen uns die Tierchen ja auch mit ihrer Mimikry.

WESPEN (Vespinae) und HORNISSEN (Vespa crabro)

Nur zwei von acht bei uns heimischen, staatenbildenden Wespenarten – die Gemeine Wespe und die Deutsche Wespe – finden Süßes, Fleischiges und Obstiges auf unseren Tellern sehr lecker. Viele andere Wespenarten leben solitär oder parasitär, tauchen also nicht in Horden auf. Bei frei hängenden oder im Haus befindlichen Nestern (ja, ganz richtig!) geht man sich einfach möglichst aus dem Weg. Die Plage geht eher von Nestern in dunklen Höhlen aus. Immer aber gilt:

KEINE hektischen Bewegungen!

Ist das Wespennest noch sehr klein, etwa Tischtennisballgroß und hat man es noch sehr früh im Jahr, also April/Mai entdeckt, dann lässt es sich ohne schlechtes Gewissen noch selbst entfernen. Lesen Sie bei „Aktion Wespenschutz“, wie Sie die Königin dabei retten. (http://www.aktion-wespenschutz.de/Interaktive%20Hilfe/FAQ/09-Golfballgrosses%20Nest/Golfballgrosses%20Wespennest.htm)

Wer wissen will, ob er gegen das Gesetz verstößt, weil WESPEN-Arten, die unter Naturschutz stehen, durch Umsiedelung/Tötung gestört werden, kann vorher Dr. Jürgen Gerdes, Sozial- und Umweltreferat der Stadt Bamberg, zu Rate ziehen, der sie zu unterscheiden weiß: T. 0951 / 87-1728.

Wobei klar sein sollte, dass auch nicht ausdrücklich unter Schutz stehende Wespen nützlich und schützenswert sind. Eine Ausnahme gibt es: Die Asiatische Hornisse, die Vespa Velutina, ist invasive Art meldepflichtig und muss von Fachkräften entfernt werden.

Die oben genannten Sachkundigen besehen sich sich die Situation und entscheiden sodann, ob ein Umsiedeln möglich ist. Entsprechende Gerätschaften und den Artenschutzrechtlichen Antrag zur Umsiedelung haben sie mit dabei. Der Service, für den sie bis zu drei Stunden eingesetzt sind, ist nicht unbedingt kostenlos. Doch er liegt im niedrigen dreistelligen Bereich so um die 100 Euro aufwärts, meist inklusive der Fahrtkosten, auch, wenn sie für die Abholung der Fangkästen noch ein weiteres Mal anreisen müssen. Nur einen Teil davon trägt nämlich die Behörde.

Empfehlenswerte Links:

HONIGBIENEN (Apis mellifera)

Ihr habt einen Schwarm entdeckt? Meist hängt die dicke Traube voller Bienen stunden- oder auch mal tagelang an einem Ast. Doch auch Friedhofslampen können als Zwischenstation attraktiv sein, bevor sich das Jungvolk eine endgültige Bleibe (etwa in einem hölzernen Hohlkörper, z. B. einem Bierfass) entscheidet.

Ihr habt einen Schwarm entdeckt? Meist hängt die dicke Traube voller Bienen stunden- oder auch mal tagelang an einem Ast. Doch auch Friedhofslampen können als Zwischenstation attraktiv sein, bevor sich das Jungvolk eine endgültige Bleibe (etwa in einem hölzernen Hohlkörper, z. B. einem Bierfass) entscheidet.

ENTWARNUNG – nie ist ein Honigbienenvolk friedlicher als zu diesem Zeitpunkt! Freut euch also unbesorgt an seinem Anblick – und dann holt eine/n Imker/in aus eurer Umgebung, die/der den Schwarm zu sich nimmt und ordentlich pflegt.

Ihr findet Imkereien z. B.:

- Imkereien, die in der jährlich neu erscheinenden Broschüre „Essen & Trinken aus der Region Bamberg“ -> „Honig“ aufgeführt sind. Online unter Genussla.

- … oder ihr fragt uns und wir vermitteln jemanden, der gerne einen Schwarm einfangen würde

Zu Bienen in Bäckereien siehe Eintrag vom 20.07.2015.

Ürigens: wer Honigbenen selbst einfängt und im Wald aussetzt, rettet sie nur vermeintlich. Ohne imkerliche Pflege gegen die bislang nicht ausrottbare asiatische Varroamilbe und weiterer Krankheiten ist ein Honigbienenvolk unweigerlich über kurz oder lang verloren. Von der Gefahr der Reinvasion gepflegter Bienenvölker mit der Milbe, gegen die sich unsere westliche Honigbiene evolutionsbedingt noch nicht zu wehren vermag, ganz zu Schweigen. Das wollt ihr nicht wirklich.

Ürigens: wer Honigbenen selbst einfängt und im Wald aussetzt, rettet sie nur vermeintlich. Ohne imkerliche Pflege gegen die bislang nicht ausrottbare asiatische Varroamilbe und weiterer Krankheiten ist ein Honigbienenvolk unweigerlich über kurz oder lang verloren. Von der Gefahr der Reinvasion gepflegter Bienenvölker mit der Milbe, gegen die sich unsere westliche Honigbiene evolutionsbedingt noch nicht zu wehren vermag, ganz zu Schweigen. Das wollt ihr nicht wirklich.

WILDBIENEN (Apoidea)

Wildbienen können sehr unterschiedlich aussehen. Und es sind KEINE wilden Bienen, also keine ausgewilderten oder verwilderten Honigbienen, sondern eine EIGENE Bienenart.

Wildbienen können sehr unterschiedlich aussehen. Und es sind KEINE wilden Bienen, also keine ausgewilderten oder verwilderten Honigbienen, sondern eine EIGENE Bienenart.

Wildbienen sind solitär (also einzeln) lebend und auch nicht staatenbildend wie die Honigbiene. Von daher sind sie nicht in Massen auftretend. Sie lebt oft in der Erde oder in altem Holz. Einfach in Ruhe lassen, sie sticht nur in äußerster und direkter Bedrängnis. Wildbienen umzusiedeln, die manchmal nahe beieinander wohnen, ist zwar u. U. möglich, aber unnötig. Wenn doch, s. u. WESPEN und HORNISSEN.

Einen ungestörten restlichen Sommer mit euren natürlichen Nachbarn wünschen wir allen und mit „honigsüßen Grüßen“!

Eure Initiative „Bienen-leben-in-Bamberg.de“

Den Honig müssen wir leider streichen. Es war kein gutes Bienenjahr. Weder wir noch befreundete Imker haben Honig in ausreichender Menge übrig, um ihn am Don Boscoo Weihnachtsmarkt mit euch zu teilen. So bleibt es bei einem kleinen Verkaufsstand von Honignebenprodukten und dem Angebot für Große und Klein, mitzumachen bei Tätigkeiten, die auch Imker im Winter zu tun pflegen: aus Bienenwachs Nützliches anfertigen. Heuer werden es Fackeln sein, die wir miteinander gießen. Freut euch drauf!

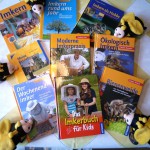

Den Honig müssen wir leider streichen. Es war kein gutes Bienenjahr. Weder wir noch befreundete Imker haben Honig in ausreichender Menge übrig, um ihn am Don Boscoo Weihnachtsmarkt mit euch zu teilen. So bleibt es bei einem kleinen Verkaufsstand von Honignebenprodukten und dem Angebot für Große und Klein, mitzumachen bei Tätigkeiten, die auch Imker im Winter zu tun pflegen: aus Bienenwachs Nützliches anfertigen. Heuer werden es Fackeln sein, die wir miteinander gießen. Freut euch drauf! Außerdem schenken wir Getränke mit Honig aus, die man sonst nicht überall angeboten bekommt. Selbstverständlich stehen wir für Informationen und kleine Unterrichtseinheiten rund um Biene, Honig und Imkerei zur Verfügung und bringen auch wieder eine kleine Auswahl an Anschauungsmaterial mit, also Bücher, Imkerwerkzeug und eine echte Honigwabe, die wir extra für die Weihnachtsmarkttage aufgehoben haben!

Außerdem schenken wir Getränke mit Honig aus, die man sonst nicht überall angeboten bekommt. Selbstverständlich stehen wir für Informationen und kleine Unterrichtseinheiten rund um Biene, Honig und Imkerei zur Verfügung und bringen auch wieder eine kleine Auswahl an Anschauungsmaterial mit, also Bücher, Imkerwerkzeug und eine echte Honigwabe, die wir extra für die Weihnachtsmarkttage aufgehoben haben!

![512px-Echte_wespe Foto: Baldhur at de.wikipedia [Public domain], from Wikimedia Commons](https://bienen-leben-in-bamberg.de/wp-content/uploads/2014/08/512px-Echte_wespe-200x150.jpg)