Da wir endlich einmal sicher gehen wollten, wie es mit Rückständen in Honigen aus Bamberg aussieht, sandten wir zwei Honigproben an den Tiergesundheitsdienstes Bayern e. V. (TGD).

Da wir endlich einmal sicher gehen wollten, wie es mit Rückständen in Honigen aus Bamberg aussieht, sandten wir zwei Honigproben an den Tiergesundheitsdienstes Bayern e. V. (TGD).

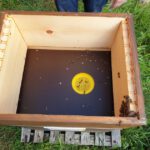

Für unseren Standort in den Buger Wiesen hatten wir nämlich Bedenken. Denn wir beobachteten im Frühjahr die Ausbringung eines Spritzmittels, woraufhin sich die grüne Beikrautdecke des Feldes gelb färbte. Sollte gar Glyphosat in den Stöcken aufgenommen werden?! Dieses können wir – zumindest was den eventuellen Eintrag in den Honig betraf – jetzt ausschließen.

Was hingegen im Pollen gelandet ist, wissen wir nicht. Da wir diesen ohnehin nicht ernten, ist das zunächst kein Problem. Ob allerdings unseren Bienen eventuell vorhandende Rückstände schmecken und bekömmlich sind … nun, noch sind die allermeisten fit. Und die, die es nicht sind, das lässt sich eher auf andere Ursachen zurückführen.

Lediglich Echimidin und E. N-oxid aus der Gruppe der Pyrrolizidinalkaloide (PA) konnten mit einem geringen, nicht bedenklichen Wert, der um das ca. 80-fache unter dem Orientierungswert des Bundesinstituts für Risikobewertung lag, festgestellt werden. PA sind Bestandteile (sekundäre Pflanzenstoffe) z. B. von Korbblütlern (z. B. Asten, Sonnenblumen), Hülsenfrüchte (z. B. Bohnen, Erbsen) oder Raublattgewächsen (z. B. Natternkopf). PA in höheren Dosen kann für Kinder unter einem Jahr gefährlich werden, aber diesen verabreicht man wegen der Gefahr von Botulismus ohnehin keinen Honig.¹

Lediglich Echimidin und E. N-oxid aus der Gruppe der Pyrrolizidinalkaloide (PA) konnten mit einem geringen, nicht bedenklichen Wert, der um das ca. 80-fache unter dem Orientierungswert des Bundesinstituts für Risikobewertung lag, festgestellt werden. PA sind Bestandteile (sekundäre Pflanzenstoffe) z. B. von Korbblütlern (z. B. Asten, Sonnenblumen), Hülsenfrüchte (z. B. Bohnen, Erbsen) oder Raublattgewächsen (z. B. Natternkopf). PA in höheren Dosen kann für Kinder unter einem Jahr gefährlich werden, aber diesen verabreicht man wegen der Gefahr von Botulismus ohnehin keinen Honig.¹

Auch, was die Bienen am Standort Villa Dessauer anbelangt, die sich unweit der Hainstraße befindet, war uns eine Untersuchung wichtig. Oft werden wir nämlich gefragt, wie sich das verhält, wenn man Bienen mitten in der Stadt aufstellt. Wir antworten darauf auf der Grundlage von Literaturquellen, die uns als verlässlich bekannt sind, mit „überwiegend unbedenklich“. Doch dies selbst einmal zu untersuchen, mit Bienenstöcken, die unserer eigenen Obhut unterstehen, war uns dann doch ein Anliegen, um eine sichere Auskunft geben zu können. In der Untersuchung konnten keine Pflanzenschutzmittel, keine Pyrrolizidinalkaloide sowie keine Bienenarzneimittel nachgewisen werden. Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffen (PAK), die bei Verbrennungsprozessen entstehen und der Schwermetallgehalt war nicht Gegenstand der Untersuchung. Bamberg hat allerdings keine Schwermetallindustrie, das kann anderswo durchaus problematisch sein.

Die Probenuntersuchung gab es heuer übrigens für unsere beiden Lehrbienenstände kostenlos. Denn coronabedingt reichten nur wenige Imker/innen Proben ein. Es waren also noch Ressourcen in der Abteilung „Bienengesundheitsdienst“, im Projekt „Honig Lehrbienenstände“ vorhanden. Vielen Dank für diesen Service, der uns als Initiative Sicherheit gibt, die wir für unsere Auskünfte brauchen!

¹Ergänzung mit Dank an Dr. Schierling, TGD:

PA sind für alle Personengruppen toxisch. Bei einer toxikologischen Bewertung wird jedoch die Dosis eines Wirkstoffs bezogen auf das Körpergewicht des Konsumenten angegeben. Da Kinder ein geringeres Körpergewicht aufweisen, führen schon geringere PA-Konzentrationen im Honig zu einem Überschreiten des „Wirkstoff pro kg Körpergewicht und Tag-Orientierungswertes“. Bei Schwangeren im Übrigen liegt der Orientierungswert bei 0,0.