Am 03.02.2024 fand das Veitshöchheimer Imkerforum in Präsenz und Online statt. Nach dem ersten Teil unseres Berichts folgt nun die Fortsetzung.

Am 03.02.2024 fand das Veitshöchheimer Imkerforum in Präsenz und Online statt. Nach dem ersten Teil unseres Berichts folgt nun die Fortsetzung.

Vortrag: Zukunftsfähige Imkerei Bayern: Von der Freizeitimkerei zur Erwerbsorientierung – wie kann dieser Schritt gelingen?

Artur Kammerer vom Institut für für Bienenkunde und Imkerei (IBI) stellte einleitend anhand von statistischen Zahlen die Situation des Sektors „Imkerei in Deutschland“ vor und arbeitete anhand von vier Themenclustern heraus, welche Punkte zbeim Schritt von der Freizeitimkerei in Richtung Erwerbsimkerei zu beachten sind.

Die beleuchteten Cluster waren:

- Imker/in, Familie, Wissen

- Prozesse, Produkte

- Ergebnis / Finanzen

- Kundin / Kunde

Als Grundlage für eine Marketingstrategie wurden die Instrumente des 4P-Modells (Produkt, Preis, Platzierung, Promotion) vorgestellt. Zur Bewertung und Positionsbestimmung des eigenen Betriebs konkretisierte Kammerer beispielhaft Kennzahlen aus Betriebs-, Zeitreihen- sowie Plan/Ist-Vergleichen speziell für Imkereien.

Mit dem Vortrag gab Kammerer Einblick in das Projekt ZuFi (Zukunftsfähige Imkerei), welches am IBI im April 2023 mit ein Laufzeit bis Juli 2025 startete.

Vortrag: Auswirkungen des Klimawandels auf Bienen und Handlungsempfehlungen für die Imkerschaft

Lena Wehner vom Institut für Bienenkunde und Imkerei (IBI) skizzierte in ihrem Vortrag den Einfluss des Klimawandels auf Honigbienen. Höhere jährliche Durchschnittstemperaturen bedingen beispielsweise einen Trend zur Vorverlegung des Reinigungsfluges um 28 Tage im Zeitraum von 1982 bis 2011. Gleichzeitig lassen sich Verschiebungen in den phänologischen Jahreszeiten beobachten. Daneben begünstigt der Klimawandel die Lebensverhältnisse invasiver bienenschädigender Arten.

Lena Wehner vom Institut für Bienenkunde und Imkerei (IBI) skizzierte in ihrem Vortrag den Einfluss des Klimawandels auf Honigbienen. Höhere jährliche Durchschnittstemperaturen bedingen beispielsweise einen Trend zur Vorverlegung des Reinigungsfluges um 28 Tage im Zeitraum von 1982 bis 2011. Gleichzeitig lassen sich Verschiebungen in den phänologischen Jahreszeiten beobachten. Daneben begünstigt der Klimawandel die Lebensverhältnisse invasiver bienenschädigender Arten.

Ziel des Projekts KliBi ist es, die Auswirkungen von Extremtemperaturen auf die Fitness der Einzelbiene (Individualebene) sowie auf die Entwicklung des ganzen Volkes (Volksebene) zu erforschen. Gleichzeitig sollen auch die Möglichkeiten imkerlicher Gegenmaßnahmen und Handlungsoptionen untersucht und auf ihre Wirksamkeit überprüft werden.

Die Auswirkung von Hitze auf die Entwicklung von Honigbienen wird mittels Brutschrank simuliert. Thermoschiede als Hilfe zur Temperaturregulierung sollen mittels Messung von Temperaturverläufen und Populationsschätzungen untersucht werden. Weitere Forschungsfrage ist beispielsweise, ob und inwieweit sich die Attraktivität von Wassertränken erhöhen lässt. Als konkrete Maßnahme wurde die Auswirkung von weiß angestrichenen Blechdeckeln auf die Temperatur im Bienenstock untersucht.

Auf die Veröffentlichungen von Forschungsergebnissen darf man gespannt sein. Weitere Informationen auf der Projektseite https://www.lwg.bayern.de/bienen/bildung_beruf/344917/index.php.

Fragen aus dem Publikum und dem Chat zum Vortrag von Frau Wehner:

F: Thermoschiede, welche werden angewandt?

AW: Selbstgebaute Thermoschienen mit Alufolie umwickelt.

F: Seit wann laufen die Versuche?

AW: Erst letztes Jahr mit der Versuchsreihe angefangen.

F: Weiße Abdeckungen – gibt es andere Materialien als Blech?

AW: Weiße Deckel konnten problemlos angefasst werden. Es macht einen deutlichen Unterschied, wenn man sie weiß (Heizungsfarbe, matt) anstreicht. Eine andere Alternative haben wir nicht getestet.

F: Satteldächer mit Luft bzw. Blechdächer mit Holzleisten – macht es einen Unterschied in der Temperatur?

AW: Es war nur ein geringer Unterschied.

F: Gibt es schon Ergebnisse, wo veröffentlicht, ab wann?

AW: Ergebnisse werden Ende diesen/Anfang nächsten Jahres veröffentlicht, vielleicht auf der Internetseite des IBI unter der Rubrik „Forschungsberichte“.

Zwischeninfo von Dr. Berg: Obwohl wir eine dicke Dämmplatte hatten, wirkt die Hitze in die Beuten hinein.

F: Wie sieht es im Winter aus? Wird das auch untersucht?

AW: Wäre eine Untersuchung wert, aber es geht im Moment um die Klimaerwärmung.

F: Verständnisfrage: Was ist eine Wasserwabe?

AW: Leere Wabe in ein Wasserbecken tauchen und Wabenzellen volllaufen lassen.

Abschlussdiskussion

Hier eine Zusammenfassung der Fragen und Antworten in der Schlussrunde:

F: Ist die Vespa Velutina nachtaktiv?

A: Nein, ist nicht nachtaktiv.

F: Hat die „Galizische Mischung“, also ohne Weißwein, Räuberei ausgelöst?

A: Nein, hat keine Räuberei ausgelöst.

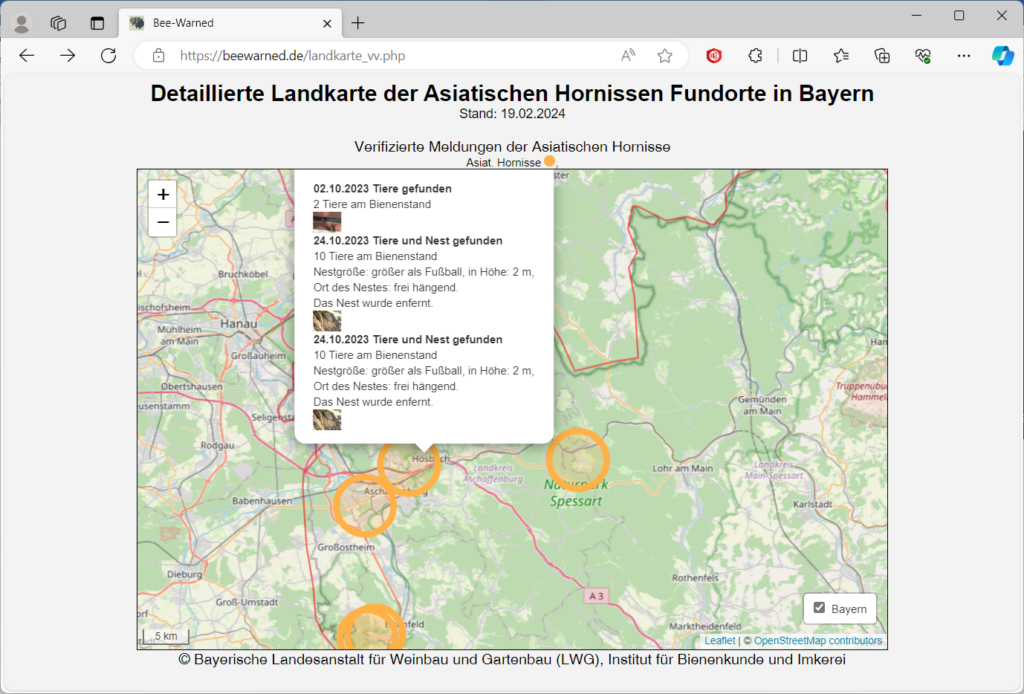

F: Die Vespa Velutina baut auch in Wohnbereichen und in niedriger Höhe (Sekundärnester). Ist sie eine Gefahr nicht nur für den Imker, sondern durch Stiche auch für die Bevölkerung?

A: Sie ist nicht nur ein imkerliches Problem. Die Vespa Velutina hat sehr starke Völker und braucht für die eigene Ernährung Kohlenhydrate. Dazu werden 11-20 Kg pro Volk und Jahr an Insekten vertilgt. Das ist eine Gefahr für die Biodiversität.

In Frankreich wurde eine deutliche Zunahme von Stichattacken auf Erntehelfer (Obst-, Weinernte) beobachtet. Die Fälle anaphylaktischer Schocks infolge von Insektenstichen haben sich in Frankreich verdoppelt.

F: Wie ist das Vorgehen, wenn Nester der Vespa Velutina in geschützten Bereichen hängen, z. B. Truppenübungsplatz, oder wo man nicht herankommt?

A: Locknester bauen.

F: Zu welchen Zeitpunkt und wie lange wurden die Anwendung der Oxalsäurestreifen durchgeführt?

A: Zeitraum war zur Sommerbehandlung Ende Juli mit einer Dauer von 6-8 Wochen. Es wurde sich an die Vorgaben der Hersteller gehalten.

F: Wie sehr geht die LWG/IBI auf biotechnische Maßnahmen ein?

A: Es wird auf den 3-teiligen Flyer zur Varroabehandlung hingewiesen, in welchen auf biotechnische Verfahren, wie komplette Brutentnahme, Käfigen der Königin, Bannwabenverfahren etc. eingegangen wird.

# Tropilaelaps-Milbe

F: Die Tropilaelaps-Milbe breitet sich Richtung Europa aus. Wie wird die Gefährdung eingeschätzt?

A: Im asiatischen Raum wird die Gefährdung hoch eingeschätzt. Die Tropilaelaps-Milbe wird gegenüber der Varroa-Milbe die Oberhand gewinnen. Die Tropilaelaps-Milbe überträgt auch Krankheiten. Virenübertragung findet wie bei der Varroa-Milbe statt.

F: Wie geht die Tropilaelaps-Milbe mit Brutpausen um?

A: Sitzt auch auf erwachsenen Bienen.

F: Wie thermoresistent ist die Tropilaelaps-Milbe?

A: Es sind noch keine Zahlen bekannt. Zur Behandlung in die verdeckelte Brut hinein steht die Ameisensäure zur Verfügung. Eine Ameisensäurebehandlung wird allerdings durch steigende Temperaturen infolge des Klimawandels schwieriger.

Sa., 09.03.24 – Geräteüberblick und Fördermöglichkeiten für Jungimker*innen und Schul-Imkereien (Vertiefungsseminar)

Sa., 09.03.24 – Geräteüberblick und Fördermöglichkeiten für Jungimker*innen und Schul-Imkereien (Vertiefungsseminar)