Gestern erhielten wir die Bestätigung: In Bamberg, Ortsteil Bug, ist die Amerikanische Faulbrut durch Neukauf eines belasteteten Volkes eingeschleppt worden, mit Ausgangspunkt in Vorra. Im Umkreis von 1 Kilometer wird ein Sperrbezirk notwendig werden. Alle Imker/innen sind angehalten, keine Völker aus diesen Gebieten herauszuschaffen. Eine Verbreitung muss unbedingt vermieden werden. Absichtliche Verbreitung ist KEIN Kavaliersdelikt, sondern kann nach § 74 des Tierseuchengesetzes mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei und sogar 5 Jahren oder mit Geldstrafe geahndet werden.

Gestern erhielten wir die Bestätigung: In Bamberg, Ortsteil Bug, ist die Amerikanische Faulbrut durch Neukauf eines belasteteten Volkes eingeschleppt worden, mit Ausgangspunkt in Vorra. Im Umkreis von 1 Kilometer wird ein Sperrbezirk notwendig werden. Alle Imker/innen sind angehalten, keine Völker aus diesen Gebieten herauszuschaffen. Eine Verbreitung muss unbedingt vermieden werden. Absichtliche Verbreitung ist KEIN Kavaliersdelikt, sondern kann nach § 74 des Tierseuchengesetzes mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei und sogar 5 Jahren oder mit Geldstrafe geahndet werden.

Da der Imker insoweit besonnen handelte und nach seinem Verdachte den Bienensachverständigen hinzugezogen hatte, können wir hoffen, die Seuche eingegrenzt zu halten. Bitte meldet eurerseits Verdachtsmomente sofort. Es kostet euch nichts und ihr könnt im Gegenteil unter Umständen sogar mit einer Entschädigung rechnen.

Unsere eigenen Völker, auch die in den Buger Wiesen, liegen nicht innerhalb des künftigen, vom Veterinäramt auszusprechenden Sperrgebiets. Da Reinhold, der den Befall im Zuge seiner Tätigkeit als Bienensachverständiger festgestellt hat, unsere Völker im Auge behält, würden wir einen Befall sicherlich schnell bemerken.

Was ist zu tun?

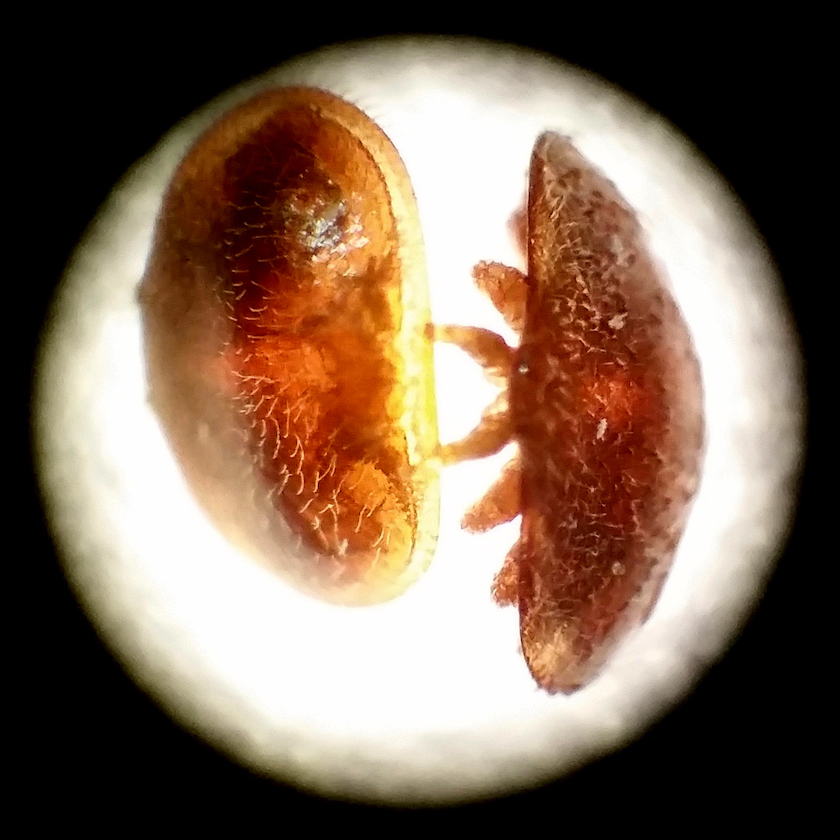

Wer einen Verdacht auf Faulbrutbefall in seinem Volk hat, weil er braune und zäh-schleimige und/oder verschorfte, übelriechende Substanzen entdeckt hat, kann dies zunächst an die Bienensachverständigen, Gesundheitswarte oder Fachberater melden. Derzeit sind dies:

Wer einen Verdacht auf Faulbrutbefall in seinem Volk hat, weil er braune und zäh-schleimige und/oder verschorfte, übelriechende Substanzen entdeckt hat, kann dies zunächst an die Bienensachverständigen, Gesundheitswarte oder Fachberater melden. Derzeit sind dies:

Fachberater/innen der Bezirke

-> für Bamberg in Bayreuth, Barbara Bartsch

Bienensachverständige im Landesverband der Bayerischen Imker (LVBI)

-> Schwerpunkt Stadt Bamberg: Reinhold Burger (T. 0951-309 45 39), Khristo Dimov, T. 0951-9146315)

-> Schwerpunkt Landkreis Bamberg: Markus Dorsch (Mistendorf), Karl-Heinz

Übelacker und Hans Dillig (Zapfendorf), Dr. Hermann Knörl (Hirschaid)

Oder die Meldung geht an das Veterinäramt der Stadt Bamberg, 0951-87-35 11 bzw. Landratsamt Bamberg, Fachbereich 34, Veterinärwesen, Tel. 0951-85-754 o. -755.

Das Amt wird in Absprache mit den betroffenen Imkern weitere Schritte einleiten: Futterprobeentnahme und bei Befall die Tötung der Brut sowie die Sanierung der adulten Bienen. Das heißt im Klartext: Die gesamt Brut wird vernichtet, das Volk in eine leere Zarge, in der lediglich Mittelwände hängen, eingeschlagen – Verfahren ähnlich einer Schwarmbildung.

Die kontaminierten Zargen und Rähmchen müssen desinfiziert werden, z. B. durch Abflammen und / oder mit Reinung mittels heißer Natronlauge. Bei umfangreichen Beständen kann eine mobile Desinfektionsapparatur, das BIG-Mobil, eingesetzt werden, das man sich ausleihen kann (Ausleihbedingungen, PDF). Bezugsadresse: Landwirtschaftliche Lehranstalten / Bildungszentrum Triesdorf, Abteilung Tierhaltung, Bienen, Markgrafenstraße 12, 91746 Weidenbach, Telefon 09826 18-3500.

Nach einiger Zeit untersucht der/die Veterinär/in, ob am betroffenen Stand die Gefahr gebannt ist. In den Nachbarständen werden Futterkranzproben genommen. Sie werden auf Faulbrutsporen untersucht. Entdeckt man hierbei höhere Zahlen „natürlich“ vorkommender Sporen, kann rechtzeitig Abhilfe erfolgen in der Weise, wie oben beschrieben.

Wie kann vorgebeugt werden?

Das A und O ist eine saubere Brutumgebung. Sie bietet sicherlich den wichtigsten Schutz. Sprich: keine uralten Waben, die immer und immer wieder – aus Sparsamkeitsgründen und mit der Hoffnung auf eine Abfärbung der Kackbräune in den Honig, weil die Käufer halt so gerne dunkle Honige mögen – aufs Neue eingehängt wurden. In unserem Beitrag vom 02.07.2014 schrieb ich noch: „Ich meine, diese Zeiten sind gottlob vorbei.“ Sind sie definitiv leider nicht!

Das A und O ist eine saubere Brutumgebung. Sie bietet sicherlich den wichtigsten Schutz. Sprich: keine uralten Waben, die immer und immer wieder – aus Sparsamkeitsgründen und mit der Hoffnung auf eine Abfärbung der Kackbräune in den Honig, weil die Käufer halt so gerne dunkle Honige mögen – aufs Neue eingehängt wurden. In unserem Beitrag vom 02.07.2014 schrieb ich noch: „Ich meine, diese Zeiten sind gottlob vorbei.“ Sind sie definitiv leider nicht!

Vorbeugung ist auch in Bezug auf die verwendeten Gerätschaften und Bekleidungen wichtig. Niemals mit dem eigenen Werkzeug an einen anderen Stand hantieren, sondern das des Standorts verwenden. Sofern die Bekleidung nicht ausgeliehen wurde, sollte man die eigene Kleidung nach dem Besuch in einer Plastiktüte verschließen und zuhause sofort bei 60° C waschen.

Beim Kauf von Völkern ein Gesundheitszeugnis geben lassen. Ein/ seriöse/r Verkäufer/in bzw. Imker/in wird sich auf eure Bitte sicherlich einlassen, zumal dies sogar Pflicht ist.

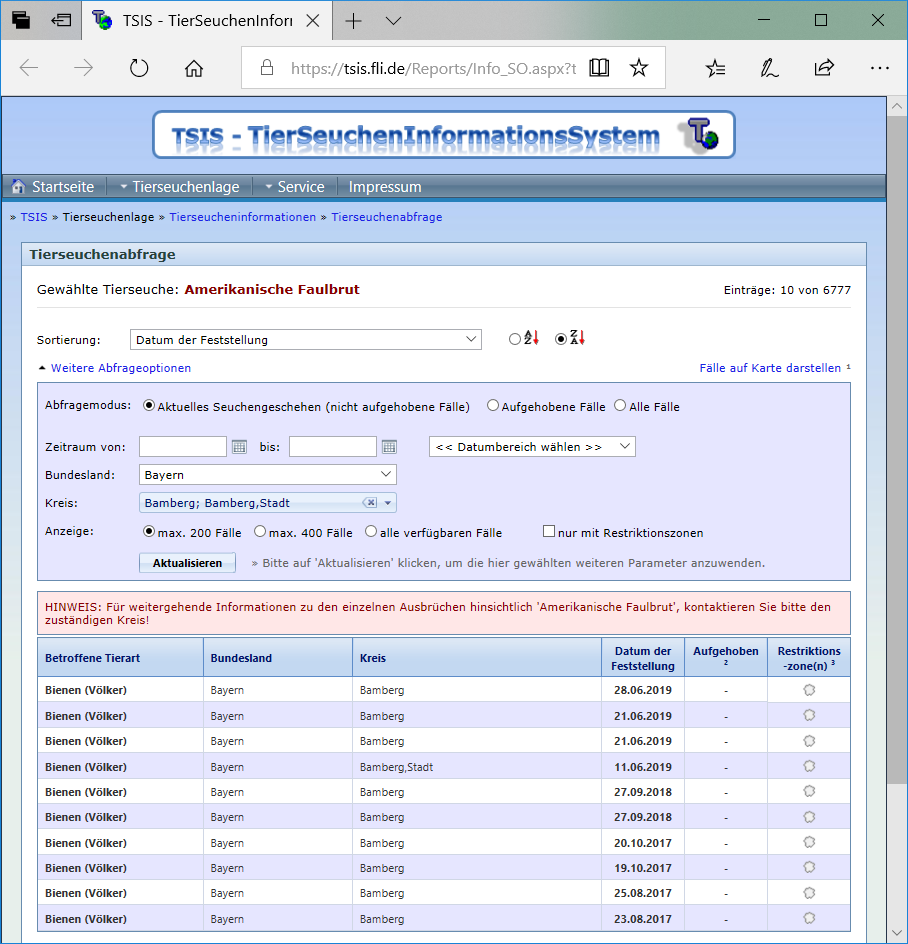

Eine aktuelle Übersicht aller Faulbrutfälle veröffentlicht das Loeffler-Institut mit seinem Tierseuchen-Informationssystem (TSIS). Wer wissen will, welche Regionen derzeit betroffen sind, klickt auf “Liste weiter einschränken”, wählt das Bundesland und nachfolgend den Ort.

[Nachträge 13.06.2019]