Es geht um nichts weniger als das „Insektensterben in Mitteleuropa“, und die Alarmglocken schrillen bereits nach den ersten Seiten. „Die Insektenbiodiversität ist äußerst massiv zurückgegangen“ (S. 9) und von „… 1000-mal höherer Artenrückgang als erwartet“ (S. 11) ist da die Rede. Im Gegensatz zu meinen sogleich aufwallenden Emotionen will dieses umfangreiche – und bei rund 730 Quellen (nationaler und europäischer Art) sicherlich gewissenhaft ausgeführte Buch – eine Basis schaffen für eine Versachlichung der Diskussion. Die Vielschichtigeit des Themas soll beleuchtet und Handlungsmöglichkeiten ausgelotet werden.

Es geht um nichts weniger als das „Insektensterben in Mitteleuropa“, und die Alarmglocken schrillen bereits nach den ersten Seiten. „Die Insektenbiodiversität ist äußerst massiv zurückgegangen“ (S. 9) und von „… 1000-mal höherer Artenrückgang als erwartet“ (S. 11) ist da die Rede. Im Gegensatz zu meinen sogleich aufwallenden Emotionen will dieses umfangreiche – und bei rund 730 Quellen (nationaler und europäischer Art) sicherlich gewissenhaft ausgeführte Buch – eine Basis schaffen für eine Versachlichung der Diskussion. Die Vielschichtigeit des Themas soll beleuchtet und Handlungsmöglichkeiten ausgelotet werden.

Respekt einflößend und fesselnd

Ich gebe zu, es war ein Angang, sich mit dem rund 300 Seiten starken Werk eines wahrhaft tottraurigen Vorgangs im biblischen Ausmaß eingehender zu beschäftigen. Wäre nicht das Versprechen aus dem Untertitel: „Ursachen und Gegenmaßnahmen“ gewesen, das mich hoffen lässt und bei der Stange hält.

Mutmachend war das schnelle Durchblättern, da rund 300 Illustrationen die textlastigen Passagen stellenweise aufzulockern vermochten. Auch die nützliche Aufteilung der neun Kapitel, beispielsweise nach Agrar-, Wald und Siedlungslandschaften und im letzten Kapitel: „Fazit und Ausblick“ ein Fahrplan zum Insektenschutz (tolle Tabelle!) legen nahe, dass ich nicht von vorne nach hinten lesen „muss“, sondern häppchenweise etwas herauspicken kann. Doch schnell bin ich festgelesen und will mehr wissen.

Wie so oft bei Rezensionen von umfangreicheren Sachbüchern suche ich mir aus dem – hier in drei Gliederungsebenen aufgebauten – Inhaltsverzeichnis etwas heraus, dessen Aussagekraft ich aus meinem eigenen Erfahrungsbereich heraus am ehesten beurteilen kann. Hier war es zunächst das Kapitel 4. Auswirkungen auf Insekten.

4.1.4 Neobiota – Invasive Tierarten (S. 77 f)

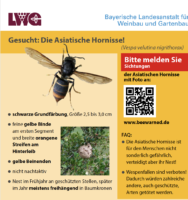

Der Absatz begann sofort mit der Erwähnung der Asiatischen Hornisse. Ah, da bin ich derzeit unmittelbar involviert! Okay, ich lese: Die Nahrung der invasiven, nicht heimischen Art bestünde zum Großteil aus Honigbienen. Sie wäre in Deutschland noch selten und ob sie andere Inseten bedrohen würde, sei noch unklar, wird aber für möglich gehalten.

Nun, da haben indes die aktuellen Realitäten längst Tatsachen geschaffen. Die Vespa velutina setzt uns Imker in weiten Teilen Deutschlands seit geraumer Weile stark zu. Da die angeführten Quellen nicht jünger als 2017 sind, konnten es die Autoren aber noch nicht besser wissen.

Stand (evtl. für eine Neuauflage) ist: Etwa 20 Kilo getötete Insekten (bei 11 Kg Fressertrag) benötigen die Bewohner eines einzigen Nestes. Das summiert sich auf 200 Kg Insekten auf einem Quadratkilometer bei einer Populationsdichte von 10-15 Nestern¹ – und in manchen Stadtregionen lassen sich Tausende von Nestern zählen! Das große Fressen betrifft auch längst nicht mehr nur die Honigbienen, sondern ebenso die Wildbienen und in der Folge die Vögel.

Soweit die derzeitige Problemlage. Ich suche gezielt nach den versprochenen Lösungen und bleibe hierfür beim Thema Wildbienen.

6. Agrarlandschaften – Käferwälle und Bienenhügel (S. 181 f)

Bienenhügel folgen dem Konzept der Käferwälle, das aus Großbritannien stammt, so zu lesen. Die „Bee banks“ sind kleine, durch einen Pflug angehäufelte Erdhügel, beispielsweise auf bewirtschafteten Feldern. Die Empfehlung lautet, dass sie zwischen 80 und 100 cm hoch sein sollten, damit sie nicht so schnell einwachsen, und sie sollten auf längere Dauer angelegt sein. Die kahlen Hügel erwärmen sich und bieten somit einen Nistplatz für jene Wildbienenarten, die oberhalb des Bodens brüten.

In meiner Zusammenfassung übersetzte ich die Begriffe „hypogäisch“ und „Habitatkontinuität“. Sicher den Zitationen aus wissenschaftlichen Quellen geschuldet, haben wir es hier nicht gerade mit „Einfacher Sprache“ zu tun. Doch „Abundanz“, zu lesen im Vorwort, hätte unschwer mit „Biomasse“ übersetzt werden können. Jener Zielgruppe, die sich stärker mit dem Thema Insekten auseinandersetzt, ist jedoch die Übersetzungsleistung durchaus zuzutrauen.

Kritik ist also unangebracht. Ziel des Autoren- und Mitarbeitertreams ist es schließlich, „eine Debatte auf fundierten Grundlagen an[zu]stoßen und mit Sachargumenten [zu] unterfüttern“. All jene, die nur Stammtischpolemik verstehen und mit einfacher Sprache einfach alles lösen oder in Grund und Boden verdammen – nun, die lesen dieses Werk ohnehin nicht. Doch jenen könnte möglicherweise mit Fakten aus dem Buch begegnet werden. In einfacher Sprache übersetzt, natürlich.

Ich wende mich bei meiner Suche nach Lösungen dem Kapitel 8. Siedlungslandschaften zu, da dies mein Erfahrungsraum ist.

8.1 Insekten im urbanen Raum fördern (S. 221)

„Blühstreifen und Blühflächen sind ein kleiner Anfang, doch ihre Anlage kann das Problem insgesamt nicht einmal im Ansatz lösen“, so steht’s – leicht frustrierend – im Vorwort (S. 9). Im untersuchten Kapitel hingegen erfahren wir, dass sie dennoch einer von sieben Bausteinen für kommunales Grün sind. Einige Bausteine bzw. Aspekte daraus werden im Folgenden näher beleuchtet und mit vielen Praxisbeispielen belegt. Ein Fundus, den man in die eigene Community tragen kann.

Anhang „Systematische Literaturrecherche“

Googlestt du noch, oder recherchierst du schon? Interessant und mir bislang noch in keinem anderen Sach- oder Fachbuch untergekommen, ist die Darstellung, auf welche Weise nach Literatur gesucht wurde. Diese zwei Seiten sind eine warme Empfehlung für beispielsweise Bildungsbereiche der Sekundar-II-Stufe oder Tertiär, aber auch für Klimawandelleugner, die meinen, mit einem einzigen Stichwort in einer x-beliebigen Suchmaschine der Weisheit letzter Schluss finden zu können.

Fazit

Das Buch „Insektensterben in Mitteleuropa“ ist ein beeindruckendes und alarmierendes Werk, das die komplexe Thematik des Insektenschwunds umfassend unter die Lupe nimmt, indem es die Probleme analysiert und sie einzuordnen versteht. Dabei werden sowohl politische Ansätze als auch praktische Maßnahmen auf individueller und lokaler Ebene vorgestellt.

Die Fülle an wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen und die klare Darstellung der Zusammenhänge und Lösungsmöglichkeiten sind fesselnd. Ich schwanke zwischen resignierender Melancholie ob der Zerstörung unseres Lebensraums und unbändiger Tatkraft, jetzt sofort die Praxisvorschläge weiter zu tragen. (Denn begonnen haben wir von der Initiative Bienenleben-in.Bamberg.de ja bereits und dabei sicher mehr als nur eine Blühwiese angelegt.)

Ich schätze, das „Kompendium“, so will ich es mal nennen, wird bei mir schon bald in einen zerflederten Zustand übergehen und sicher häufiger zitiert werden. Gehört in jede Bibliothek, Schule und Amtsstube (Stichwort: Straßen- und Wohnungsbau, Lichtverschmutzung), und auch die Land- und Forstwirte werden sich ob der dringend notwendigen Versachlichung zum Insektensterben mit ihm anfreunden können. Praktiker in Umwelt- und Landschaftsplanung wird es ein hilfreicher Begleiter in der Diskussion um den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen sein.

¹ Interne Quelle: WhatsApp, Velutina Hauptgruppe Army Hunters, Dirk Wacker. Wird in den neuen Webseiten velutina-netzwerk.de ab 01.01.2025 veröffentlicht.

Am 28. Juli ist Welttag des Naturschutzes (World Nature Conservation Day, WNCD). Kein Wort dazu in der örtlichen Zeitung (oder hab ich’s überlesen?!). Veranstaltungen, die explizit auf diesen Anlass hinweisen, finden sich ebenfalls nicht. Im weitesten Sinne könnte man die Auszeichnungsfeier des STADTRADELN-Wettbewerbs dazu zählen, auch, wenn der Fokus hier auf nachhaltige Mobilität und Klimaschutz gelegt wird. Das ist doch schon was in Richtung Umweltschutz.

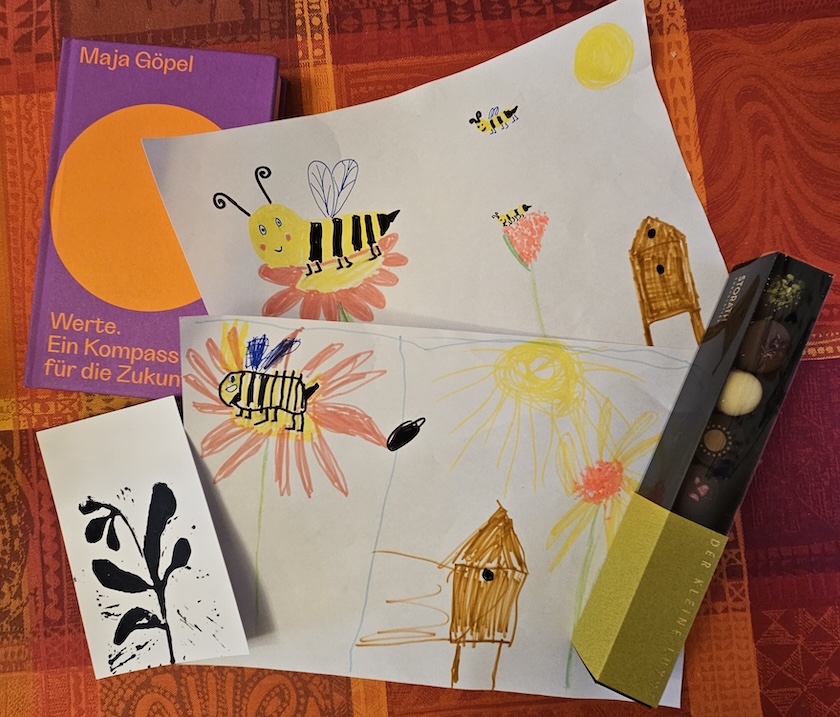

Am 28. Juli ist Welttag des Naturschutzes (World Nature Conservation Day, WNCD). Kein Wort dazu in der örtlichen Zeitung (oder hab ich’s überlesen?!). Veranstaltungen, die explizit auf diesen Anlass hinweisen, finden sich ebenfalls nicht. Im weitesten Sinne könnte man die Auszeichnungsfeier des STADTRADELN-Wettbewerbs dazu zählen, auch, wenn der Fokus hier auf nachhaltige Mobilität und Klimaschutz gelegt wird. Das ist doch schon was in Richtung Umweltschutz. Das dritte Gesicht sind unser aller Träume, Wünsche und Wertvorstellungen, die wir u. a. für unsere Heimatstadt haben. Tja, und was könnte das besser ausdrücken als beispielsweise die Kinderzeichnungen von Mathilda und Maximilian, die hier für uns den Traum einer sonnig-blumigen Bienenwelt vorstellen? Oder ein gutes Buch über Werte, wie das von Maja Göpel (Werte. Ein Kompass für die Zukunft. Geschenkt zu unserer Jubiläumsfeier „10 Jahre Bienen-InfoWabe“)

Das dritte Gesicht sind unser aller Träume, Wünsche und Wertvorstellungen, die wir u. a. für unsere Heimatstadt haben. Tja, und was könnte das besser ausdrücken als beispielsweise die Kinderzeichnungen von Mathilda und Maximilian, die hier für uns den Traum einer sonnig-blumigen Bienenwelt vorstellen? Oder ein gutes Buch über Werte, wie das von Maja Göpel (Werte. Ein Kompass für die Zukunft. Geschenkt zu unserer Jubiläumsfeier „10 Jahre Bienen-InfoWabe“)