Übersicht

- Phänologie und Bienen

- Futterkontrolle

- Notfüttern – so geht´s

- Mittelwände einlöten

- Schiede setzen

- Termine

Phänologie und Bienen

Die Bienen sitzen noch in der Wintertraube. Doch bei ausreichenden Temperaturen und sobald die Sonne auf die Beute scheint, finden Reinigungsflüge statt. Ein paar Wagemutige fahnden nach frischem Pollen. Die Pflanzenwelt im Februar: Haselstrauch (Pollenversorgung), Huflattich, Schneeglöckchen, Winterlinge, Christrosen, Lenzrosen, vielleicht spitzen auch schon die ersten Weidenkätzchen heraus. Je näher an der Beute, um so besser. Plötzliche Wolken und rasch abfallende Temperaturen verhindern oftmals den erfolgreichen Rückflug.

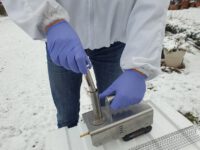

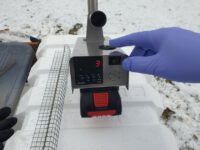

Futterkontrolle

Zur Futterkontrolle brauchen die Völker nicht unbedingt geöffnet werden, sondern es kann stattdesse das Gewicht durch rückwärtiges Anheben der Beute (Kippkontrolle) abgeschätzt werden. Falls ihr – trotz ausreichender Einfütterung im Herbst – dennoch die Beute als zu leicht empfindet, kann das folgende Gründe haben:

Zur Futterkontrolle brauchen die Völker nicht unbedingt geöffnet werden, sondern es kann stattdesse das Gewicht durch rückwärtiges Anheben der Beute (Kippkontrolle) abgeschätzt werden. Falls ihr – trotz ausreichender Einfütterung im Herbst – dennoch die Beute als zu leicht empfindet, kann das folgende Gründe haben:

- Das Volk hat die dargebotene Futtermenge nicht vollständig aufgenommen

- Ein Specht oder Eichelhäher hat die Wintertraube durch eifriges Hämmern ins Holz aufgestört

- Ein herunterhängender Ast konnte wochenlang unbemerkt gegen den Blechdeckel schlagen

- Eine Räuberei unter den Völkern ist nicht auszuschließen

- Ganz abgesehen davon verstärken im Februar die Bienen ihre Bruttätigkeit. Folglich steigt der Futterverbrauch von jeweils einem Kilogramm im Dezember/Januar auf zwei bis drei Kilogramm im Monat Februar.

Notfüttern – so geht’s:

- Zargen abheben, quer über umgedrehten Blechdeckel zur Seite stellen.

- Totenfall aus Gitterboden entfernen.

Dabei gleichzeitig kontrollieren…- … auf den Sitz der Wintertraube, erkennbar an der Dichte des Gemülls

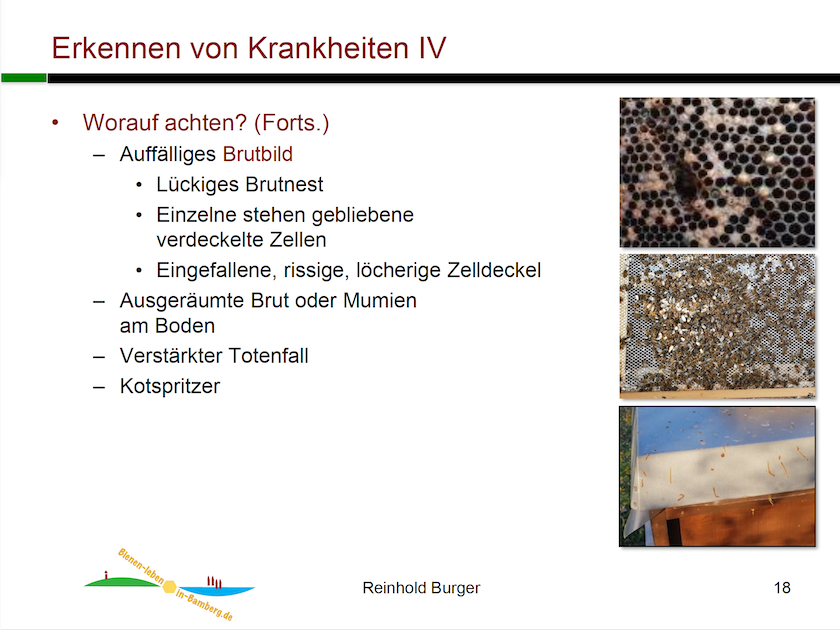

- … auf Anzeichen von Krankheiten oder Fehlentwicklungen.

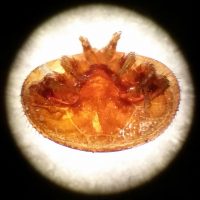

Einschub: Im Falle unserer Demofotos unten ist sehr gut ein erhöhtes Aufkommen von Kalkbrut zu erkennen. Das Volk stand an einem zu kühlen und zu feuchten Standort am Uferrand der Regnitz. Tritt im Laufe des Jahres keine Besserung ein, wäre eine mögliche Maßnahme, einen Kunstschwarm zu bilden, also alle Bienen nebst einer neuen Königin auf komplett neue und damit sporenfreie Waben zu geben, was einem Neuanfang gleichkommt. (Hier eine eingehendere Beschreibung).

- Flache Schale auf den (hohen) Gitterboden unterhalb des festgestellten Wintertraubenbereichs setzen.

- Befüllen (ohne zu verschütten!) mit Zuckerwasser im Mischungsverhältnis 3:2 von Zucker zu Wasser

- Aufsteighilfe (Stroh) einbringen.

- Zarge(n) wieder aufsetzen.

Die Fütterung von unten ist zu dieser Jahreszeit hinsichtlich einer Räuberei unkritisch, da kein Flugwetter herrscht. Dadurch, dass das Futter sehr nah an der Bienentraube gereicht wird, gelingt eine (Not-)fütterung bereits ab einer Mindesttemperatur von etwa 5 °C aufwärts.

Unser Blick in die obere Zarge ergab, dass das Volk auch ein wenig vom Futterteig naschte, den wir vor einiger Zeit bereits als allererste Notfütterung einbrachten. Es ist allerdings nicht die bevorzugte Fütterungsweise im Winter, da die Bienen zur Aufnahme des Zuckers Wasser benötigen, welches sie bei fluguntauglichem Wetter nicht heranschaffen können.

Mittelwände einlöten

Einschmelzen, Reinigen und Gießen von Wachs hatten wir im relativ milden Januar bereits erledigt. Nun folgt das Einlöten – rechtzeitige Bestellung von Rähmchen vorausgesetzt. Einen ausführlichen Blogeintrag zu all diesen Arbeiten findet ihr unter „Wachsverarbeitung an 5 Stationen“. Unter Material zur Wachsumarbeitung bzw. Mittelwandherstellung sind Anschaffungsdetails geschildert.

Einschmelzen, Reinigen und Gießen von Wachs hatten wir im relativ milden Januar bereits erledigt. Nun folgt das Einlöten – rechtzeitige Bestellung von Rähmchen vorausgesetzt. Einen ausführlichen Blogeintrag zu all diesen Arbeiten findet ihr unter „Wachsverarbeitung an 5 Stationen“. Unter Material zur Wachsumarbeitung bzw. Mittelwandherstellung sind Anschaffungsdetails geschildert.

Schiede setzen

Je nach individueller Leistungsfähigkeit unserer Völker passen wir die Größe ihres Brutraums mittels Schieden an. Den Versuch starteten wir im Frühjahr 2020 und wollen auch dieses Jahr weitere Erfahrungen sammeln.

Je nach individueller Leistungsfähigkeit unserer Völker passen wir die Größe ihres Brutraums mittels Schieden an. Den Versuch starteten wir im Frühjahr 2020 und wollen auch dieses Jahr weitere Erfahrungen sammeln.

Erfahrungsgemäß gibt es Anfang Februar einige milde Tage mit etwas Sonnenschein. Sofern noch nicht im Zuge der Winterbehandlung geschehen, werden jetzt die Schiede gesetzt, und zwar nach dem Reinigungsflug.

- Nach Wabenhygiene und Einfüttern im Herbst sitzen unsere auf zwei Zargen geführten Völker jetzt auf 8 Waben je Zarge und sind zum Beutenrand hin links und rechts mit jeweils einem Schied begrenzt. Wir öffnen die Völker, entnehmen diese Schiede und schieben die vollen bzw. drei Viertel vollen Futterwaben an den Beutenrand.

- Fast futterleere Waben werden auf Stifte und junge Brut geprüft. Diese bleibt an ihrem Platz.

- Zwischen diesen Waben und den an die Ränder geschobenen Futterwaben setzen wir die Schiede. So arbeiten wir uns von links und rechts an das Brutnest heran.

Welche Vorteile hat das Schieden?

- Nach Entnahme leerer Futterwaben haben wir hinter dem Schied Platz als Arbeitsraum in der Beute

- Kompaktes Brutnest / Verhinderung von Pollenbrettern, also unnötigen Polleneintrag ins Brutnest

- Bei schwächeren Völkern sichere und schnelle Annahme des Honigraumes, also kein Verhonigen des Brutnestes und dem damit verbundenen Hochhängen von Honigwaben aus dem Brut- in den Honigraum. Somit bleibt im Brutraum Platz fürs Brutgeschäft

- Konsequente Trennung von Brut- und Honigraum

Den Vorteilen stehen auch einige negative Punkte entgegen, beispielsweise der hin und wieder vorkommende Wildwabenbau hinter dem Schied oder Futtermangel beim Abschleudern der Völker. Und ein zusätzlicher Eingriff in die Völker.

Den Vorteilen stehen auch einige negative Punkte entgegen, beispielsweise der hin und wieder vorkommende Wildwabenbau hinter dem Schied oder Futtermangel beim Abschleudern der Völker. Und ein zusätzlicher Eingriff in die Völker.

Termine

Weitere Details zu den Terminen siehe auf der Seite Aktivitäten und Termine.

- 07.02.2026, 12.30 – 17.00 Uhr, Veitshöchheim, LWG, Imkerforum

- 17.02.2026, 08.00 – 12.00 Uhr (Faschingsdienstag), Bamberg, traditioneller Honigmarkt auf dem Maxplatz

- 28.02.2026, 15.00 – 18.00 Uhr, Bamberg, FKBB-Vorstandssitzung, Gäste nach Anmeldung willkommen