Der 1.476-te Weblogbeitrag spannt in Form unseres jährlichen Transparenzberichts einen Bogen über unsere wichtigsten Ziele, Aufgaben und Ergebnisse in 2021. Er endet in einer Vorschau unserer Pläne für das laufende Jahr.

Die Highlights 2021

Wieder BIWa-Sonntagsöffnungen …

… mit Highlight „Lavendel- und Honigmesse“ im Juni

Nachdem wir 2020 pandemiebedingt alle Sonntagsöffnungen unserer Bienen-InfoWabe

Nachdem wir 2020 pandemiebedingt alle Sonntagsöffnungen unserer Bienen-InfoWabe

absagen mussten, klappte es heuer endlich wieder. Der BIWa-Saisoneröffnung im April folgten die seit 2021 immer am 3. Sonntag im Monat stattfindenden Öffnungen im Mai und Juni, letzteres verbunden mit der Lavendel- und Honigmesse. Diese war ein echter Besuchermagnet mit vielen Gästen auch aus der Region, von Forchheim bis Wachenroth und Coburg.

… und „öffentliche Honigernte“ im Juli

Da lassen wir doch einfach mal nur ein paar Fotos sprechen! Bericht hier.

Imkerkurse für Anfänger und Fortgeschrittene trotz Corona-Pandemie

20 Imkerkurs-Teilnehmende, zu gleichen Teilen Damen wie Herren, waren wild entschlossen, trotz einschränkender Infektionsschutzvorgaben die Bienenpflege zu erlernen. Immer noch bot kaum ein Imkerverein der Region Bamberg einen Imkerkurs an. So verdoppelten wir die Termine, obwohl uns dies an den Rand der Organisationsmöglichkeiten brachte.

20 Imkerkurs-Teilnehmende, zu gleichen Teilen Damen wie Herren, waren wild entschlossen, trotz einschränkender Infektionsschutzvorgaben die Bienenpflege zu erlernen. Immer noch bot kaum ein Imkerverein der Region Bamberg einen Imkerkurs an. So verdoppelten wir die Termine, obwohl uns dies an den Rand der Organisationsmöglichkeiten brachte.

Wir starteten online und bilden ansonsten drei bis fünf Gruppen zu den Lehrbienenstandsbesuchen im Freien. Weniger wegen Corona, vielmehr des Dauerregens wegen mussten wir die Termine mehrfach verschieben.

Wir starteten online und bilden ansonsten drei bis fünf Gruppen zu den Lehrbienenstandsbesuchen im Freien. Weniger wegen Corona, vielmehr des Dauerregens wegen mussten wir die Termine mehrfach verschieben.

So setzten wir 35 statt geplanter 12 Imkerkurstermine für Anfänger/innen um und sind stolz auf das Durchhaltevermögen und die Flexibilität unserer Teilnehmenden!

So setzten wir 35 statt geplanter 12 Imkerkurstermine für Anfänger/innen um und sind stolz auf das Durchhaltevermögen und die Flexibilität unserer Teilnehmenden!

STADTRADELN 2021 – Team „Bienen-leben-in-Bamberg.de“

STADTRADELN 2021 – Team „Bienen-leben-in-Bamberg.de“

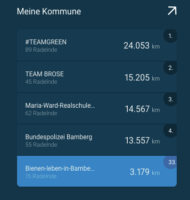

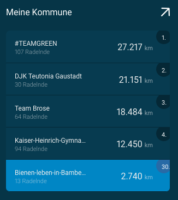

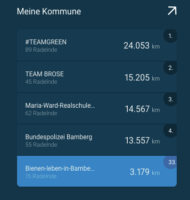

15 Teammitglieder stiegen für das Team „Bienen-leben-in-Bamberg.de“ drei Wochen lang beim STADTRADELN 2021 in die Pedale, um auf Rang 33 unter den 95 gemeldeten Bamberger Teams zu kommen. Wie bereits in 2020 landeten wir im obersten Mittelfeld, und zwar mit 3.179 Km – eine Strecke von Bamberg bis zum Nordkap! Damit konnten wir 467 Kilo CO2 (pro Kopf 212 Kg) vermeiden. Soviel verbrauchen 3 Kühlschränke im Jahr. Intern lobten wir natürlich Honig als Preise aus.

Blühfreude im Schau-Pfingstrosenbeet

Unsere bienenfreundlichen Päonien hatten sogleich im ersten Jahr (nach dem im Nov. 2020 neu angelegten Schaubeet) geblüht wie verrückt. Wir waren schwer begeistert und fotografierten zig Bienen auf Blüten. Sogar eher seltene Käfer wie der Glattschienige Pinselkäfer (Trichius gallicus) ließ sich an der Päonie ‚Lemon Chiffon‘ blicken. In Wikipedia (mit Abruf 12.01.2022) stand, er wäre in allen Bundesländern außer Bayern nachgewiesen. HA!)

Unsere bienenfreundlichen Päonien hatten sogleich im ersten Jahr (nach dem im Nov. 2020 neu angelegten Schaubeet) geblüht wie verrückt. Wir waren schwer begeistert und fotografierten zig Bienen auf Blüten. Sogar eher seltene Käfer wie der Glattschienige Pinselkäfer (Trichius gallicus) ließ sich an der Päonie ‚Lemon Chiffon‘ blicken. In Wikipedia (mit Abruf 12.01.2022) stand, er wäre in allen Bundesländern außer Bayern nachgewiesen. HA!)

Übrigens: Auf unseren Aufruf zu einem Gießdienst, ein großer Wunsch in 2020 ausgesprochen, meldete sich tatsächlich jemand! Allerdings hatten wir 2021 keinen Wassernotstand. Mal sehen, wie der Bedarf heuer sein wird.

Übrigens: Auf unseren Aufruf zu einem Gießdienst, ein großer Wunsch in 2020 ausgesprochen, meldete sich tatsächlich jemand! Allerdings hatten wir 2021 keinen Wassernotstand. Mal sehen, wie der Bedarf heuer sein wird.

Erhaltungsanstrich von Bienen-InfoWabe und Wildbienenhotel

Nach der Farbcodierung des Innenraums kam in 2021 – und somit fünf Jahre nach Entstehung der Bienen-InfoWabe – der Erhaltungsanstrich der Außenwand dran. Ebenso wurde das Wildbienenhotel ertüchtigt und in Anlehnung an den Farbcode in Orange (für BIENEN) und Grün (für NATUR) gestrichen.

Nach der Farbcodierung des Innenraums kam in 2021 – und somit fünf Jahre nach Entstehung der Bienen-InfoWabe – der Erhaltungsanstrich der Außenwand dran. Ebenso wurde das Wildbienenhotel ertüchtigt und in Anlehnung an den Farbcode in Orange (für BIENEN) und Grün (für NATUR) gestrichen.

Insektentränke im Bienengarten

Die neue Mini-Teichanlage aus Granit fängt das Spritzwasser beim Kannenauffüllen auf. Sie ist begehrte Insektentränke wie auch Vogelbadewanne, und natürlich mit Wasserpflanzen, deren Blüten Pollen und / oder Nektar tragen.

Die neue Mini-Teichanlage aus Granit fängt das Spritzwasser beim Kannenauffüllen auf. Sie ist begehrte Insektentränke wie auch Vogelbadewanne, und natürlich mit Wasserpflanzen, deren Blüten Pollen und / oder Nektar tragen.

Unser Honig als „Genussbotschafter“

Unser Honig als „Genussbotschafter“ im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zum Regionalsiegel „Genussla“ erschien in Anzeigen und (ein wenig zu unserer Überraschung) auch auf Plakatwänden. Hoffentlich hat es Appetit gemacht auf die wunderbaren regionalen Produkte unserer Heimat! Danke für das nette Fotocasting!

Unser Honig als „Genussbotschafter“ im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zum Regionalsiegel „Genussla“ erschien in Anzeigen und (ein wenig zu unserer Überraschung) auch auf Plakatwänden. Hoffentlich hat es Appetit gemacht auf die wunderbaren regionalen Produkte unserer Heimat! Danke für das nette Fotocasting!

Miamaria, die Weihnachtshonigbiene

Auch heuer konnten wir leider keine Schulklassen zu uns einladen. Um wenigstens ein bisschen – neben den BIWa-Sonntagsöffnungen, die heuer wieder möglich waren – an Sachinformationen in die junge Bevölkerung zu bringen, drehten und sendeten wir sehr spontan 25 Videofolgen mit „Miamaria, die Weihnachtshonigbiene“. Diese sind seit Ende der Weihnachtsferien nicht mehr online. Klar, war ja auch ein Adventskalender 😉 Im Chat täglich um 19 Uhr konnten dann Fragen gestellt und sich via Konferenzschaltung unterhalten werden.

Auch heuer konnten wir leider keine Schulklassen zu uns einladen. Um wenigstens ein bisschen – neben den BIWa-Sonntagsöffnungen, die heuer wieder möglich waren – an Sachinformationen in die junge Bevölkerung zu bringen, drehten und sendeten wir sehr spontan 25 Videofolgen mit „Miamaria, die Weihnachtshonigbiene“. Diese sind seit Ende der Weihnachtsferien nicht mehr online. Klar, war ja auch ein Adventskalender 😉 Im Chat täglich um 19 Uhr konnten dann Fragen gestellt und sich via Konferenzschaltung unterhalten werden.

Die Geschichten sollen nun als Kinderbuch zusammengefasst und im Herbst erscheinen. Da wir die vollen Rechte über die Texte behalten wollen, im Selbstverlag. Hier sind allerdings um die 3.000 Euro vorzustrecken, wofür wir noch Geldquellen auftun müssen. Übrigens: Wir können für euch rechtlich abgesichert (Stichwort Buchpreisbindung) einen

Die Geschichten sollen nun als Kinderbuch zusammengefasst und im Herbst erscheinen. Da wir die vollen Rechte über die Texte behalten wollen, im Selbstverlag. Hier sind allerdings um die 3.000 Euro vorzustrecken, wofür wir noch Geldquellen auftun müssen. Übrigens: Wir können für euch rechtlich abgesichert (Stichwort Buchpreisbindung) einen

Subskriptionsrabatt (ca. 20%) im Vorfeld des Erscheinens anbieten. Bei Interesse an einem Exemplar (ca. 120 Seiten mit Bildern, ab Grundschulalter) bitte gerne vorbestellen. Der Preis wird voraussichtlich unter 20 Euro betragen.

Kino „Tagebuch einer Biene“ mit Filmgespräch

Kinobetreiber Gerrit Zachrich brachte auf unsere Anregung hin den wunderbaren Naturfilm „Tagebuch einer Biene“ im Lichtspiel. Das von uns angebotene Filmgespräch wurde rege genutzt. Auch für einige der spontan zusätzlich anberaumten Kinoabende standen wir zur Verfügung.

Kinobetreiber Gerrit Zachrich brachte auf unsere Anregung hin den wunderbaren Naturfilm „Tagebuch einer Biene“ im Lichtspiel. Das von uns angebotene Filmgespräch wurde rege genutzt. Auch für einige der spontan zusätzlich anberaumten Kinoabende standen wir zur Verfügung.

12 Monatsbetrachtungen

12 Monatsbetrachtungen

Jeweils am ersten eines jeden Monats veröffentlichte Reinhold Burger erstmals seine Monatsbetrachtungen und steht damit in der Tradition von lehrenden Imkerinnen und Imker, die ihre langjährigen Erfahrungen systematisch aufarbeiten und teilen und sich dabei „in die Karten schauen“ lassen. Denn Transparenz war und ist unser Markenzeichen. Die Informationen sind also da, sie brauchen nur abgeholt zu werden.

Last but not least … das erfolgreiche Europäische Volksbegehren „Bienen und Bauern retten“

Tatsächlich hatte das Europäische Volksbegehren „Bienen und Bauern retten“ am 30.09.21 die erforderliche Anzahl mit 1,7 Mio. Unterschriften übererfüllt. Sie bewirken eine Anhörung im EU-Parlament und nachfolgend eine schriftliche Reaktion der EU-Kommission zu Forderungen nach einem EU-weiten Ausstieg aus der Anwendung chemisch-synthetischer Pestizide und die Unterstützung für die Landwirtschaft bei der Umstellung auf eine gesunde, kleinbäuerliche Landwirtschaft, die zum Erhalt der Artenvielfalt beiträgt. DANK an alle, die hier mitgemacht hatten! Ein Anfang ist gemacht, weiter geht’s hier mit einer Petition an Macron, dem künftigen EU-Ratspräsidenten.

Tatsächlich hatte das Europäische Volksbegehren „Bienen und Bauern retten“ am 30.09.21 die erforderliche Anzahl mit 1,7 Mio. Unterschriften übererfüllt. Sie bewirken eine Anhörung im EU-Parlament und nachfolgend eine schriftliche Reaktion der EU-Kommission zu Forderungen nach einem EU-weiten Ausstieg aus der Anwendung chemisch-synthetischer Pestizide und die Unterstützung für die Landwirtschaft bei der Umstellung auf eine gesunde, kleinbäuerliche Landwirtschaft, die zum Erhalt der Artenvielfalt beiträgt. DANK an alle, die hier mitgemacht hatten! Ein Anfang ist gemacht, weiter geht’s hier mit einer Petition an Macron, dem künftigen EU-Ratspräsidenten.

Fazits zum Jahr 2021

- Überlegtes Handeln, sinnvolles Ruh’n, Zuversicht und Selbstvertrauen üben Wechselwirkung aufeinander aus. (Else Pannek)

- Es ist das Wörtchen Zuversicht, das uns am Leben hält, denn ohne Hoffnung geht es nicht, zu grau ist oft die Welt. (Klaus Ender)

Unsere sechs Kern-Aktivitäten im Einzelnen

1. Die „Bamberger Schulbiene“ und Unterrichte

1. Die „Bamberger Schulbiene“ und Unterrichte

Grundsätzlich sind die Aktivitäten der Bamberger Schulbiene auf einer eigenen Tagebuchseite nachzulesen. Pandemiebedingt führten wir heuer keine Klassenführungen durch, da unsere Bienen-InfoWabe zu klein für genügend Abstand ist. Dennoch kamen einige (Online-)Aktivitäten zustande.

- 71 Unterricht / Führungen / Vorträge

- 65x Unterricht / Führungen / (Online-)Vorträge

- 5 Honigernte- und -schleudertage mit Gästen (4 davon auch geöffnet für AK21)

- Teilnahme am Traditionellen Honigmarkt am Faschingsdienstag in Bamberg

2. Bienenpatenschaften

- Unsere Bienenpatenschaften werden für den Zeitraum von zwei Jahren abgeschlossen. Wir freuten uns über 9 Neuzugänge!

- Zwei Bienenpatinnen – und seit 2013 dabei – verlängerte ihre Patenschaft zum 5. Mal, zwei weitere Paten verlängerten zum 2. Mal, eine Patin zum 3. Mal ihre „Mitgliedschaft“. Mit Stand Dezember 2021 waren es 40 Bienenpat(inn)en. Vielen DANK allen Treugebliebenen – und allen, die nicht verlängert hatten, bitten wir: Vergesst die Bienen nicht! Und bleibt gerne in Kontakt mit uns.

- Unsere Bienenpat(inn)en wurden mit 4 Bienenpaten-Newslettern (durchschnittlich je… 7 Seiten) und 13 (19) E-Mails auf dem Laufenden gehalten sowie zu besonderen Ereignissen eingeladen.

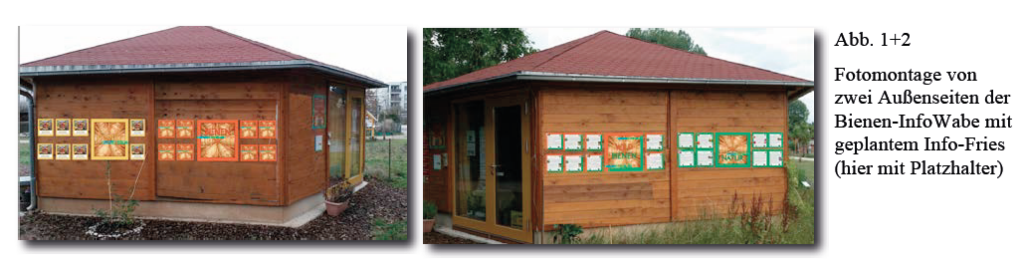

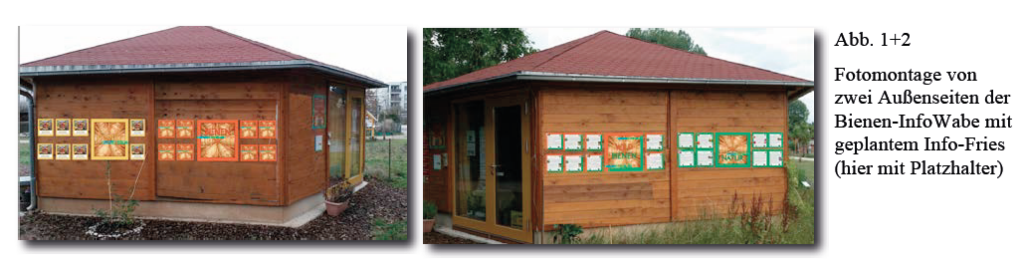

3. Bienen-InfoWabe

3. Bienen-InfoWabe

- Zum 6. Mal wurde in der Bienen-InfoWabe im Erba-Park ein Jahresprogramm (s. a. Aktivitäten und Termine) aufgestellt, durch die Abstandsregeln allerdings eingeschränkt auf die …

- … 6 BIWa-Sonntagsöffnungen für die Bevölkerung.

- Die Bienen-InfoWabe erhielt einen Erhaltungsanstrich, siehe unter Highlights

- Ein aufwändiger Antrag im Mai aus dem Unterstützungsfond III für die Erweiterung des Informationskonzepts erhielt Anfang Dezember einen positiven Bescheid. Ob er wegen der Kürze der Zeit zwischen Antragsgenehmigung und Verwendungsnachweis noch vollständig umsetzbar ist, ist allerdings fraglich.

4. Bamberger Bienengarten

Neben der obligatorischen Bienengartenpflege und dem alljährlichen Neuanstrich von Sitzbänken gab es folgende Neuerungen bzw. Aktivitäten:

Neben der obligatorischen Bienengartenpflege und dem alljährlichen Neuanstrich von Sitzbänken gab es folgende Neuerungen bzw. Aktivitäten:

5. (Lehr-)Bienenstandorte

Mit Stand Dezember wurden 21 + 3 (2020: 19 + 10*) Völker an 8 + 1 (8 + 1*) Bienenstandorten geführt, die neben ihrer Aufgabe als Lehrbienenstände auch den Bamberger Lagenhonig hervorbringen. Einige davon sind Ableger und reserviert für unsere Imkerkurs-Teilnehmenden, sobald sie sich als Jungimker/innen qualifiziert haben.

Mit Stand Dezember wurden 21 + 3 (2020: 19 + 10*) Völker an 8 + 1 (8 + 1*) Bienenstandorten geführt, die neben ihrer Aufgabe als Lehrbienenstände auch den Bamberger Lagenhonig hervorbringen. Einige davon sind Ableger und reserviert für unsere Imkerkurs-Teilnehmenden, sobald sie sich als Jungimker/innen qualifiziert haben.- Einge unserer Völker sind mit einer Bienenpatenschaft verbunden.

*10 Pflegevölker einer erkrankten Imkerkollegin standen vom Juli 2019 bis März 2021 in unserer Obhut, so dass wir den Standort Bughof als Nr. 9 mitbetreuten. Nach dem Ableben der Kollegin wurden die Völker in den Bestand integriert bzw. mussten teilweise aufgelöst oder vereinigt werden. Den Standort werden wir in Kürze anmelden und dauerhaft beibehalten.

6. Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Um das Bienenthema in der Bevölkerung breit zu verankern, setzen wir auf eine kontinuierliche Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Sie nimmt vor allem Bezug auf unsere Aktivitäten und Termine, über die wir auf verschiedenen Kanälen umfassend berichten.

Um das Bienenthema in der Bevölkerung breit zu verankern, setzen wir auf eine kontinuierliche Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Sie nimmt vor allem Bezug auf unsere Aktivitäten und Termine, über die wir auf verschiedenen Kanälen umfassend berichten.

Medial setzen wir dabei auf eine breit gestreute Pressearbeit, außerdem auf Weblog-Beiträge und zeitgleich erfolgende Postings via Social-Media-Plattformen Facebook: Bamberger Schulbiene https://www.facebook.com/bamberger.schulbiene und Twitter: https://twitter.com/HalloSchulbiene sowie Vorträge.

Im Einzelnen:

a) Aktivitäten / Termine

- 42 (2020: 41) Artikelabdrucke (Pressespiegel) von 12 (15) Pressemitteilungen, darunter 2 größere Reportagen und Kapitel in 2 Sachbüchern (Nadine Luck: 111 Orte für Kinder in und um Bamberg, die man gesehen haben muss | Friederike Schmöe: Lieblingsplätze Oberfranken.)

2 Interviews (FT „Nachhaltigkeitsreihe“ und Magazin „Future“) und 1 Fototermin (Genussla) trugen dazu bei, die Bevölkerung auf das Bienenthema aufmerksam zu machen.

2 Interviews (FT „Nachhaltigkeitsreihe“ und Magazin „Future“) und 1 Fototermin (Genussla) trugen dazu bei, die Bevölkerung auf das Bienenthema aufmerksam zu machen.- 141 (2020: 160) Weblog-Beiträge, veröffentlicht unter „Bienen-leben-in-Bamberg.de“ mit 47.928 (40.388) Besucher/innen, die 77.840 (71.549) Seiten ansahen (Steigerung um 10,8% zum Vorjahr). Die Beiträge dienen neben der Öffentlichkeitsarbeit auch uns selbst als Reflexions- und Lernmöglichkeit sowie als Archiv. Alle Beiträge werden verantwortungsbewusst auf der Grundlage eigener Erfahrungswerte und im Abgleich mit sorgfältiger Recherche in geeigneten Quellen verfasst sowie fast ausschließlich mit eigenen Fotos bestückt.

Pflege der Webseiten des Imker und Bienenzuchtverein Bamberg Stadt und Land e. V. (IBZV).

Pflege der Webseiten des Imker und Bienenzuchtverein Bamberg Stadt und Land e. V. (IBZV).- Pflege, Inventur und Reorganisation der Imker-Bibliothek von rund 380 Medien (bei 240 Titel), davon 60 Rezensionsexemplare (bedeutet: kostenlose Verlagsexemplare für unsere Buchbesprechungen).

- Bau einer Kinderbücherkiste (KiKi) für Bilderbücher und Spiele

b) Background – unterstützende Aktivitäten im Hintergrund

- Teilnahme an Fortbildungen

Up-to-date-bleiben ist uns selbstverständlich. Kontinuierliche Fort- und Weiterbildung wird aber auch im Hinblick auf die ehrenamtliche Tätigkeit von Reinhold Burger als Bienensachverständiger eingefordert und nachzuweisen.

- Exkursion zum Lehrbienenstand nach Kirchlauter

- Teilnahme Veitshöchheimer Imkerforum (Video-Chat)

- Teilnahme an Bienensachverständigen- u. Fachwarte-Tagung, StMELF (Video-Chat)

- Treffen der Bienensachverständigen des Kreisgebiets Bamberg (Video-Chat)

- Teilnahme an der jährlichen Multiplikatorenschulung für Bienensachverständige und Fachwarte (Online) zum Thema „Amerikanische Faulbrut“ vom Bieneninstitut Veitshöchheim für Reinhold

- Kooperations- / (politische) Kontaktarbeit / Netzwerken / Pressetermine

Entweder, wir nehmen von uns aus Kontakt auf oder werden zu bestimmten Treffen unterschiedlicher Organisationen eingeladen, um über unsere Initiative bzw. unser Thema zu sprechen. Im Einzelnen:

Entweder, wir nehmen von uns aus Kontakt auf oder werden zu bestimmten Treffen unterschiedlicher Organisationen eingeladen, um über unsere Initiative bzw. unser Thema zu sprechen. Im Einzelnen:

- Teilnahme am „Meet & Greet: Klima“, Volt (Video-Chat) mit Begutachtung des politischen Konzepts

- Treffen mit Sandra Trunk und Besichtigung KulturGärtnerei als möglichen Kooperationsort

- Teilnahme am STADTRADELN 2021 Bamberg mit Team „Bienen-leben-in-Bamberg.de“ – s. o. „Highlight“

- Besuch der Offenen Bamberger Werkstatt als möglicher Kooperationspartner fürs Wachsschmelzen

- Versand der Unterschriften für das Europäische Volksbegehren „Bienen und Bauern retten“ an das Umweltinstitut München e. V. Ende der (mittlerweile erfolgreichen) Kampagne war am 15.09.

- Besprechung Bienengartenumgriffarbeiten mit Jürgen Brendel und Reiner Schmidt, Gartenamt Bamberg

- Besprechung mit BUND Naturschutzbüro zu einer Kooperationsveranstaltung Schulbienen-Unterricht an zwei Grundschulen für 2022

- Filmgespräche und Rezension zum „Tagebuch einer Biene“ im Lichtspiel und Odeon

- Übernahme einer Baumpatenschaft im Feengarten von Felicitas und Eric Prenzel in Jork bei Buxtehude im Alten Land

- Öffentlichkeitsarbeits- und Auskunftsmaterial

- Beratung / Besondere Hilfeleistungen

- Verschiedene Standortberatungen und -überprüfungen (Bamberg und Umgebung) für angehende Jungimker/innen

- Bienensachverständigen-Einsätze (Reinhold Burger) in Bamberg und Umgebung

- Telefonische Beratungen und Vermittlungen von gesichteten Bienenschwärmen

- Beratung von zwei in 2022 startenden Schul-Imkereien aus dem Kreis unserer Jungimker/innen

Geld- und Sach-Spenden

Heuer fielen diese verständlicherweise geringer aus, sowohl von der Anzahl als auch der Höhe her. Da wir glücklicherweise bei den Fixkosten auf unsere Bienenpatinnen und -paten zählen dürfen, konnten außerdem Ausgaben für bienenförderliche Taten, wie wir sie größtenteils hier im Transparenzbericht beschrieben, gestemmt werden. Näheres zu Spenden hier.

Dankeschön 🙂 an …

- MR ACR-Team via Bienenpatin Diana Martin, Erlangen

- Martin und Tanja Bloeß, Bamberg

- Annemarie „REWE“-Rudel, Bamberg

- Stadt Bamberg

… allen anderen Unterstützer/innen, die sich mit kleineren Beiträgen und in jeglicher Weise um Bambergs Bienenwelt bemühen. Eure Hilfe stärkt unsere Region nachhaltig!

Die (unerwartet) anforderungsstärksten Vorkommnisse in 2021

- Ein zu nasses Frühjahr mit spät fliegenden Bienen und dadurch auch …

- … doppelt- und dreifach verschobene bzw. abgehaltene Imkerkurse …

- … bei pandemiebedingten Kleinstgruppen

- Schulbienenunterricht war nicht möglich, da die Bienen-InfoWabe nicht genügend Abstandsfläche bietet, daher am Jahresende 25 Adventsvideos „Miamaria, die Weihnachtshonigbiene“

Die elementarsten Vorhaben von 2020 – und was daraus wurde

- Fertigstellen (Schweißen) des neu gebauten Fahrradanhängers, unserem „Bienentraktor“ (erreicht)

- Anschaffung von Pedelecs zur Erleichterung der Bienenpflege an unseren 8 + 1 Standorten (erreicht)

- Errichten einer Natursteinmauer und Einbringen von Biotopholz im Wildbienen- und Insektenreservat des Bienengartens (erreicht)

- Ausarbeiten des Themas „Nachtaktive Pflanzen“ (Infoblatt, Beschilderung im Bienengarten, Weblog) (verschoben; Nachtrag: 2021 erreicht)

- 15 Beutenböcke bauen – nicht umgesetzt, da Erhalt von „unkaputtbaren“ Paletten

- Außenfassade der Bienen-InfoWabe streichen (erreicht)

- Mitwirkung am Europäischen Volksbegehren „Bienen und Bauern retten“ (erreicht)

- Kontaktarbeit mit Schul-Imkereien Bambergs im Rahmen unseres Unterstützungsprojekt „Supply my Schul-Imkerei!“ – (pandemiebedingt verschoben; stattdessen Beratungshilfe für zwei neu startende Schul-Imkereien in Bamberg)

- Aktualisierung der Info-Tafeln des Bamberger Bienengartens (erreicht)

- Durchführung eines Imkeranfängerkurses als Jahreskurs (erreicht)

Pläne für 2022

- Projekt „Sprechende Bienen-InfoWabe“

- Anfertigen eines Informationsfrieses an der Bienen-InfoWabe

- Schau-Bienenbeute zum „Be-Greifen“

- Anfertigen von botanischen Pflanzschildern für das Schau-Pfingstrosenbeet

- Erweiterung des Kiesbettes für das Pumpbrunnenareal

- Aufstellung von 7 angebohrten Baumstämmen als Wildbienennisthilfe und Umfriedung der Blühwiese

- Starthilfe für zwei Schul-Imkereien innerhalb unseres Unterstützungsangebots „Supply my Schul-Imkerei“

- Durchführung von Imkeranfängerkursen

- Nachholung der wg. Pandemie verschobenen Abschlussfeiern für unsere Jungimker/innen aus Kurs AK19 und AK21 plus AK22

- Herausgabe des Kinderbuches „Miamaria, die Weihnachtshonigbiene“

- Projekt „Teilen und Behandeln“ mit Erfahrungsbericht

- Wiederaufnahme der Schulbienen-Unterrichte und weiterer Führungen je nach Pandemiebedingungen

Unser übergeordnetes Ziel

Der Erhalt der Bienenwelt in Bamberg ist unsere Leitschnur.

Wir legen dabei den Fokus auf die Honigbiene, da wir hier die weitreichendsten Qualifikationen haben. Dennoch richten wir bei unserem Tun auch ein Augenmerk auf die Artenvielfalt von Wildbienen und anderen Insekten und schließen die entsprechende Flora mit ein.

Wie gehen wir dabei vor?

Wir sehen weiterhin und speziell durch coronabedingt ausfallende Kurse der Vereine den hohen Bedarf an Fortbildungen und Imkerkursen innerhalb der Stadt Bamberg. Daher bleiben wir unseren Bemühungen treu, nachhaltige Perspektiven zu eröffnen.

Was wir nicht wollen: Immer mehr Jungimker/innen mit immer weniger Einsicht in eine verantwortungsvolle Bienenhaltung.

[Frühere Transparenzberichte]

[Korr. am 07.01.2023]

14.00 – 17.00 Uhr |

14.00 – 17.00 Uhr |