Zwei Besonderheiten wies der Schulbienen-Unterricht am 10.06.22 auf: Er fand für Erwachsene statt und ohne Masken. Der Ausflug zur Bienen-InfoWabe wurde für die angehenden Pädagog(inn)en im Rahmen des Seminars „Grundlagen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung“ der Universität Bamberg bzw. des LIfBi – Leibniz-Institut für Bildungsverläufe Bamberg unternommen. Unter der Leitung von Dr. phil. Jana Costa sollten verschiedene Aktionsmöglichkeiten kennengelernt und Einblicke in potenzielle Praxisprojekte ermöglicht werden.

Zwei Besonderheiten wies der Schulbienen-Unterricht am 10.06.22 auf: Er fand für Erwachsene statt und ohne Masken. Der Ausflug zur Bienen-InfoWabe wurde für die angehenden Pädagog(inn)en im Rahmen des Seminars „Grundlagen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung“ der Universität Bamberg bzw. des LIfBi – Leibniz-Institut für Bildungsverläufe Bamberg unternommen. Unter der Leitung von Dr. phil. Jana Costa sollten verschiedene Aktionsmöglichkeiten kennengelernt und Einblicke in potenzielle Praxisprojekte ermöglicht werden.

Didaktische Inhalte und methodische Schritte

Aufzuzeigen, in welchen didaktischen Inalten und methodischen Schritten es zum angstfreien Direktkontakt mit den Honigbienen kommen kann, war dabei Schwerpunkt der Unterweisung durch Ilona Munique, also der Autorin hier. Die beruflichen Qualifikationen als Erwachsenenbildnerin und Imkerin leisten dabei interdisziplinär übergreifende Dienste.

Eigenerlebnis, naturrealistische Fotos und Rätsel

Die stressfreie Hinführung zu den Bienen beginnt mit der (aus Zeitgründen leider zu begrenzenden) Möglichkeit, eigene Erfahrung der Kinder aufzugreifen. Meist drehen sich diese um den ersten Stich. Wobei nicht immer klar ist, von welchem Insekt er stammt. Beim genauen Betrachten einer überdimensional großen Apis-mellifera-Fotos lassen sich Unterschiede zu ähnlichen Flugtierchen, aber auch zum Menschen erkennen. Im Seminar nur kurz angesprochen wurden die Rätseleinlagen, die helfen, den Bienenkörper genauer kennenzulernen und die Unterschiede zwischen den Insekten Honigbiene, Wildbiene, Wespe und Hornisse zu entdecken.

Exponate zum Be-Greifen

Weiter ging es mit einer Sympathiefigur, der Plüschbiene „Sabine“, die aufzeigt, wie sie an das wertvolle Sammelgut Nektar und Pollen kommt. Exponat war hier ein bunter Blumenstrauß, aus praktischen Gründen aus Plastik. Und wie und wohin sie die Substanzen bringt. Nämlich mittels ihrer Honigblase – gezeigt an einem Bienenmodel – in eine Bienenwohnung namens Beute. Heute nicht mehr in einen Strohkorb, sondern mit beweglichen Rähmchen, um das Brutnest nicht zu zerstören.

Weiter ging es mit einer Sympathiefigur, der Plüschbiene „Sabine“, die aufzeigt, wie sie an das wertvolle Sammelgut Nektar und Pollen kommt. Exponat war hier ein bunter Blumenstrauß, aus praktischen Gründen aus Plastik. Und wie und wohin sie die Substanzen bringt. Nämlich mittels ihrer Honigblase – gezeigt an einem Bienenmodel – in eine Bienenwohnung namens Beute. Heute nicht mehr in einen Strohkorb, sondern mit beweglichen Rähmchen, um das Brutnest nicht zu zerstören.

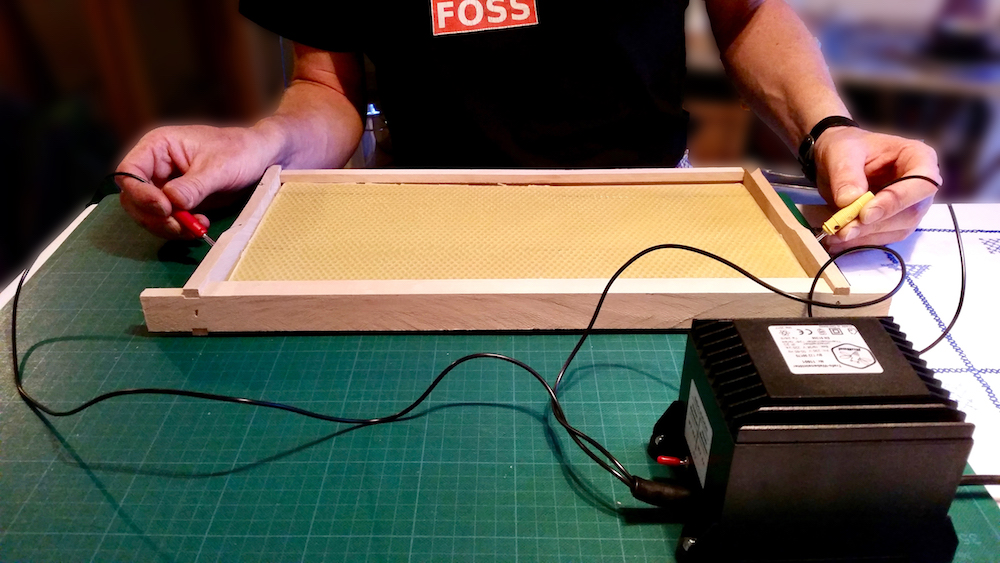

Der Inhalt der Beute, also die Rähmchen, wurden kurz erläutert. Zur haptischen Auflockerung wurden etliche Fotorähmchen und eine leichtgewichtige Wachswabe (Mittelwandwabe) herumgereicht. Schnuppern und Befühlen erwünscht.

Der Inhalt der Beute, also die Rähmchen, wurden kurz erläutert. Zur haptischen Auflockerung wurden etliche Fotorähmchen und eine leichtgewichtige Wachswabe (Mittelwandwabe) herumgereicht. Schnuppern und Befühlen erwünscht.

Ohne geeignete Exponate könnten natürlich Illustrationen dem Verständnis dienen. Doch spätestens, wenn ein schwerer Wachsblock und eine volle Honigwabe die Runde macht, deren Gewicht geschätzt werden soll, lässt sich die Leistung von Bienen und Imker/inne/n erst richtig erfassen.

Kopfleistung und Gerätschaften

Dabei steht auch etwas Mathematik steht auf dem Plan. Wie viele Gläser ergibt der geschätzte Wabeninhalt? Und wie kommt dieser ins Glas? Es darf kopfgerechnet werden und mit originalen imkerlichen Gerätschaften (Entdeckelungsgeschirr, Honigschleuder, Honigtopf) wird der Entdeckelungs- und Schleudervorgang anschaulich erklärt.

Der Duft, der in der Praxis entsteht, ist leider nicht einmal ansatzweise zu vermitteln. Wie schade. Im Gegensatz zu Bienenwachskerzen aus dem Kaufhaus, die mit künstlichen Duftstoffen aufgepeppt werden, ist der herrliche Geruch beim Honigverarbeiten in der Realität nämlich wunderbar.

Bienengarten, Wildbienenhotel und Spezialanfertigung „Schaufensterbeute“

Doch nun wird es Zeit, in den Bienengarten zu gehen und einen kurzen Blick auf das Wildbienenhotel zu werfen. Da die meisten Wildbienen Bodennester anlegen, dient es vordergründig mehr der Kontaktaufnahme zu den Interessierten, als dass es eine echte, notwendige Einrichtung wäre. Es steht jedoch auch nichts dagegen, sofern die Größe und das blühende Umfeld passen. Die kleinen Nisthilfen, beispielsweise von der Lebenshilfe Bamberg, sind durchaus empfehlenswert, vor allem aus pädagogischen Gründen.

Und nun wird es auch Zeit, die echten Honigbienen zu entdecken. Reinhold holte zwischenzeitlich ein Rähmchen mit ansitzenden Bienen aus ihrer Behausung geholt, die mittels unserer speziell angefertigten Schaufensterbeute in Ruhe betrachtet werden konnten. Der ausführliche Blick auf die zwischen den Plexiglasscheiben herumwuselnden Bienen ist ein probates Mittel, dass sich die den Menschen angeborene Vorsicht und Angst vor Unbekanntem in Neugierde verwandeln kann.

Gruppenaufteilung, Suchaufgaben

Bei großen Klassen empfiehlt sich für einen freien, unverstellten Blick auf die Bienen eine Gruppenaufteilung. Es lassen sich abwechselnd Suchaufgaben wie das Auffinden und Beschreiben weiterer Tiere im Bienengarten (z. B. Ameisen, Feuerwanzen, Mücken, Wildbienen, Schmetterlinge etc.) und das Entdecken der von uns mit Fledermäusen gekennzeichneten nachtaktiven Pflanzen auf botanischen Pflanzschildern unternehmen.

In der Imkerei ist eine scharfe Beobachtungsgabe höchst hilfreich. Bereits jetzt ließe sich erkennen, wer für die Bienenpflege die notwendigste Fähigkeit – neben Geduld und Tierliebe – mitbringt.

Erstkontakt – live und direkt

Dann endlich der direkte Livekontakt mit den fleißigen Majas! Wir setzen die zur Schau gestellten Bienen wieder zurück. Dabei entnahmen wir dem Volk ein Honigrähmchen voller Bienen, die der Gruppe direkt „unter die Nase“ gehalten wird. Mutige dürfen die Bienenflügel und -rücken streicheln … und die Studierenden taten genau dieses! Bravo!

Irrtümer klären, Nachbereitung

Zwischen all den Schritten wurden Irrtümer geklärt bezüglich „Bienenkotze“ und „Honigklau gegen Billigersatzzucker“. Das Berufsbild „Imkerei“, das auf den Schultern von Hobbyimker/inne/n ruht, wird nun hoffentlich neu gesehen. Zumindest in Deutschland ist es vor allem anderen das Bewahren der Artenvielfalt und die Sicherstellung von Nahrungsmitteln für Mensch und Tier durch den Erhalt der Honigbienen, die ohne Pflege aufgrund der Varroamilbe und fehlender Nisthöhlen in unseren Wirtschaftswäldern nicht mehr so ohne weiteres auf Dauer überleben können. Zur Nachbereitung stehen Bücher aus der Imker-Bibliothek – z. T. auch in Klassensatzstärke – zum Ausleihen zur Verfügung.

Mögen zwar die bieneninhaltlichen Details im Vordergrund gestanden haben, da den meisten im Detail fast völlig unbekannt, so erfasste die Gruppe innerhalb zweier Stunden dennoch die grundlegenden Schritte hin zu einer angstfreien Erstbegegnung mit der Bienenwelt. Zur Nachbereitung kann auch ohne unsere Mitwirkung auf das neue, interaktive Infofries an den Außenwänden der Bienen-InfoWabe zurückgegriffen werden, außerdem an der Puzzlebeute, die rund um die Uhr zur Verfügung steht. Bei beiden Informationsquellen sind insgesamt 22 Quizfragen zu entdecken und Bild wie Text abgehört werden*. Viel Spaß dabei!

* Für die Puzzlebeute noch etwas Geduld, der Text wird derzeit noch eingesprochen.