Wir wünschen allen unseren Leserinnen und Lesern ein gutes neues Jahr sowie gesunde Bienen und stets volle Honigtöpfe!

Übersicht

- Phänologie und Bienen

- Kontrollgänge

- Wachsverarbeitung

- Reparaturen und Streicharbeiten

- Schmökern

- Planen

- Termine

Phänologie und Bienen

Bis auf ein paar Ausnahmen ruht im Winter die Vegetation. Genauso unsere Bienen, die in ihrem Stock zusammengekuschelt in einer Wintertraube sitzen. Sollte die Außentemperatur über 10 °C liegen, nutzen sie dies für einen Reinigungsflug. Die wenigen blühenden Pflanzen in den Gärten sind jetzt die Christrose (Helleborus niger), der Winterjasmin (Jasmin nudiflorum) und die Zaubernuss (Hamamelis). Sie dienen Bienen als erste Trachtpflanzen im Jahr.

Bis auf ein paar Ausnahmen ruht im Winter die Vegetation. Genauso unsere Bienen, die in ihrem Stock zusammengekuschelt in einer Wintertraube sitzen. Sollte die Außentemperatur über 10 °C liegen, nutzen sie dies für einen Reinigungsflug. Die wenigen blühenden Pflanzen in den Gärten sind jetzt die Christrose (Helleborus niger), der Winterjasmin (Jasmin nudiflorum) und die Zaubernuss (Hamamelis). Sie dienen Bienen als erste Trachtpflanzen im Jahr.

Kontrollgänge

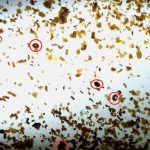

Wir winterten unsere Völker ausreichend stark ein, mit möglichst wenig Varroamilben belastet, mit ausreichend Futter versorgt sowie von jungen Königinnen zusammengehalten („regiert”), außerdem auf frischem Wabenwerk sitzend. Die Restentmilbung mittels einmaliger Sublimation („Verdampfen“) führten wir Mitte Dezember durch. Erste Windelkontrollen „zwischen den Jahren“ stimmten uns zuversichtlich. Die Zahl der abgefallenen Milben lag im Rahmen der Erwartung.

An den Bienen ist im Januar (fast) nichts mehr zu tun. Auf Kontrollgängen in der ersten Januar-Woche werden wir noch die restlichen Windeln von der Restentmilbung herausnehmen, beurteilen und reinigen. An einigen wenig durch Menschen frequentierten Bienenständen achten wir besonders auf Spechtschäden. Vorbeugend hatten wir an diesen Ständen zur Abschreckung Bilder von Katzenköpfen angebracht.

An den Bienen ist im Januar (fast) nichts mehr zu tun. Auf Kontrollgängen in der ersten Januar-Woche werden wir noch die restlichen Windeln von der Restentmilbung herausnehmen, beurteilen und reinigen. An einigen wenig durch Menschen frequentierten Bienenständen achten wir besonders auf Spechtschäden. Vorbeugend hatten wir an diesen Ständen zur Abschreckung Bilder von Katzenköpfen angebracht.

Wachsverarbeitung

In der Regel ist es im Januar kalt und die Bienen bleiben in ihrem Zuhause. Gute Bedingung, um ungestört im Freien das liegengebliebene Altwachs mit einem Dampfwachsschmelzer zu verarbeiteten. So vorbereitet lässt sich schon die eine oder andere Mittelwandwabe gießen. Siehe dazu auch unseren Workshop Wachsgießen am 31. Januar.

In der Regel ist es im Januar kalt und die Bienen bleiben in ihrem Zuhause. Gute Bedingung, um ungestört im Freien das liegengebliebene Altwachs mit einem Dampfwachsschmelzer zu verarbeiteten. So vorbereitet lässt sich schon die eine oder andere Mittelwandwabe gießen. Siehe dazu auch unseren Workshop Wachsgießen am 31. Januar.

Wer natürlich eine HAMAG-Wachsschleuder sein Eigen nennen darf, ist relativ unabhängig vom Wetter – sofern innerhalb eines Raumes aufgestellt. Seit drei Jahren gehören wir zu den Glücklichen. Wir möchten sie nicht mehr missen!

Reparaturen und Streicharbeiten

Im Winter ist endlich Zeit für Beutenreparaturen. Oftmals müssen Spechtlöcher gestopft oder abgesplittertes Holz an den Außenseiten verkittet werden. Um die Innenseiten der Beuten allerdings kümmern sich die Bienen mit ihren Spezialkitt, dem Propolis, selbst.

Im Winter ist endlich Zeit für Beutenreparaturen. Oftmals müssen Spechtlöcher gestopft oder abgesplittertes Holz an den Außenseiten verkittet werden. Um die Innenseiten der Beuten allerdings kümmern sich die Bienen mit ihren Spezialkitt, dem Propolis, selbst.

Als Anpassung an den Klimawandel haben wir uns für heuer nochmals vorgenommen, einige Zargen weiß zu streichen. Dies verhindert eine zu starke Aufheizung der Bienenstöcke an sehr heißen Sommertagen. Zudem sollen unsere Blechdeckel Zug um Zug weiß lackiert werden. Untersuchungen am Institut für Bienenkunde und Imkerei (IBI) haben gezeigt, dass so eine Aufheizung im Bienenstock signifikant entgegengewirkt werden kann1.

Schmökern

Jetzt ist die beste Zeit, die letzten Ausgaben eurer Imkerzeitschrift gründlicher zu lesen. Oder meine Monatsbetrachtungen des Vorjahres oder die der anderen Imkerkolleg(inn)en nochmals durchzusehen. Auch bereits gelesene Bücher nehme ich gerne erneut zur Hand. Mit den Erfahrungen des zurückliegenden Jahres entdecke ich immer wieder neue Aspekte und gewinne neue Erkenntnisse.

Jetzt ist die beste Zeit, die letzten Ausgaben eurer Imkerzeitschrift gründlicher zu lesen. Oder meine Monatsbetrachtungen des Vorjahres oder die der anderen Imkerkolleg(inn)en nochmals durchzusehen. Auch bereits gelesene Bücher nehme ich gerne erneut zur Hand. Mit den Erfahrungen des zurückliegenden Jahres entdecke ich immer wieder neue Aspekte und gewinne neue Erkenntnisse.

Lasst euch außerdem von den Titeln unserer Imkerbibliothek inspirieren. Hier geht es zum Bestandsverzeichnis. Auch ein Blick auf unsere Rezensionen sollte euch die Auswahl erleichtern.

Planen

Den Winter nutzen wir für die Planung. Wohin soll sich unsere Imkerei heuer entwickeln und welche Materialien benötigen wir dazu? Was wollen wir anders machen und welche Schwerpunkte sollen gesetzt werden? Es empfiehlt sich, bereits jetzt im Imkerhandel zu bestellen und nicht erst im Frühjahr, wenn ALLE Imkermaterialien kaufen möchten.

Termine

Weitere Details zu den Terminen siehe auf der Seite Aktivitäten und Termine.

- 21.01.2026, Bamberg Foren: Forum 3 – Klima und Ökologie

- 31.01.2026, Workshop Wachsgießen (Mittelwand)

1Berg, Stefan; Wehner, Lena (2025). Projekt KliBi – Zwischenbericht März 2025. Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, Institut für Bienenkunde und Imkerei.