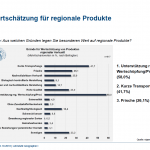

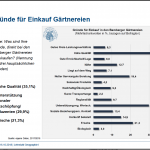

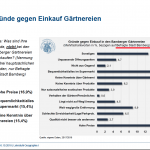

Überraschende Ergebnisse? Dass die Gärtnerstadt nach wie vor ein Schattendasein fristet, obgleich sie für die UNESCO mitentscheidend für die Verleihung des Titels einer Weltkulturerbestadt ist? Nun ja, alle lieben Gärtnereien – sofern sie sie kennen. Wobei junge Menschen dabei in der Unterzahl sind – doch nur wenige finden den Weg in die Obere und Untere Gärtnerstadt, um vor Ort einzukaufen, so zu erfahren in der Veranstaltung Urbaner Gartenbau in Bamberg: facettenreich und doch unbekannt? Obwohl 58% der Befragten die regionale Wertschopfung und Produktion unterstützen möchten, obwohl 41,7% kurze Transportwege bevorzugen, 26,1% die Frische der Produkte und 25% ihre nachvollziehbare Herkunft, kaufen nur 3,9% der 362 Befragten in den hiesigen Gärtnereien ein.

Überraschende Ergebnisse? Dass die Gärtnerstadt nach wie vor ein Schattendasein fristet, obgleich sie für die UNESCO mitentscheidend für die Verleihung des Titels einer Weltkulturerbestadt ist? Nun ja, alle lieben Gärtnereien – sofern sie sie kennen. Wobei junge Menschen dabei in der Unterzahl sind – doch nur wenige finden den Weg in die Obere und Untere Gärtnerstadt, um vor Ort einzukaufen, so zu erfahren in der Veranstaltung Urbaner Gartenbau in Bamberg: facettenreich und doch unbekannt? Obwohl 58% der Befragten die regionale Wertschopfung und Produktion unterstützen möchten, obwohl 41,7% kurze Transportwege bevorzugen, 26,1% die Frische der Produkte und 25% ihre nachvollziehbare Herkunft, kaufen nur 3,9% der 362 Befragten in den hiesigen Gärtnereien ein.

Die Ergebnisse des Studierendenprojektes im Masterstudiengang „Sozial- und Bevölkerungsgeographie“ füllen 800 Seiten. Die 40-seitige, in weiten Teilen gut verständliche Powerpoint-Präsentation, vorgeführt von sechs Studierenden* in der VHS am 16.10.2018, wurde uns dankenswerterweise bereits schon am nächsten Tag von Prof. Dr. Marc Redepenning (Lehrstuhl Geographie I, Institut für Geographie der Otto-Friedrich-Universität Bamberg) zur Verfügung gestellt. Und wir hiermit unseren Leser/innen, den Bienen- und Naturfreunden. (Aktualisierung 18.10.: Bitte für die Powerpoint an das Institut direkt wenden.)

Bienen als Bündnispartnerinnen?!

Nein, kein einziges Mal ging es direkt um Bienen oder fiel auch nur ein Wort darüber. (Viel zu) selbstverständlich sind sie schließlich die graue, äh, schwarz-braune Eminenz im Hintergrund. Doch uns interessiert brennend ihre Lebenswelt, von daher war es uns ein Anliegen, zu diesem Termin zu erscheinen. Und wären wir nicht wunderbare Bündnispartner auf der Suche nach Wegen, die Gärtnereien mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen?

Dazu kam es auch schon einmal, als wir für mehrere Jahre ein Volk in einer der Gärtnereien im Zusammenhang mit einer Bienenpatin aufstellten und kräftig und auf allen Kanälen dafür Werbung machten. Das blieb jedoch eher einseitig, damit hätte man wuchern können. Aber klar – für derartige Strategieentwicklungen ist einfach wohl zu wenig Zeit, und selbst für ein paar Likes, Kommentare oder Teilungen mehr auf Facebook reichte es offenbar nicht aus. Bienen zur Bestäubung, das ja. Doch Bienen als Marketingpartner?!?

Dazu kam es auch schon einmal, als wir für mehrere Jahre ein Volk in einer der Gärtnereien im Zusammenhang mit einer Bienenpatin aufstellten und kräftig und auf allen Kanälen dafür Werbung machten. Das blieb jedoch eher einseitig, damit hätte man wuchern können. Aber klar – für derartige Strategieentwicklungen ist einfach wohl zu wenig Zeit, und selbst für ein paar Likes, Kommentare oder Teilungen mehr auf Facebook reichte es offenbar nicht aus. Bienen zur Bestäubung, das ja. Doch Bienen als Marketingpartner?!?

Vielleicht sollten wir es erneut versuchen und mal sehen, was sich mit einem noch gezielteren Miteinander daraus entwickeln lässt. Vorstellbar, dass Einkaufende neben der Regionalität und Förderung der Gärtnereien und Produkte es außerdem begrüßen, dass sie damit auch Bienen einen Lebensraum ermöglichen würden. Sie ist schließlich derzeit in aller Munde. Warum nicht die Zeichen der Zeit als Win-win nutzen?!

Stärkere Unterstützung

Eine grundsätzlich neue Werbe- und Vermarktungsstrategie ginge allerdings nicht mehr ehrenamtlich oder über die ohnehin an ihren Grenzen arbeitenden Gärtnersleute. Seit damals mit Regiomino hat Thomas Schmidt, der sich sehr dafür stark gemacht hat und jetzt der Interessensgemeinschaft Bamberger Gärtner vorsteht, einen tieferen Einblick gewonnen und sieht keine freien Kapazitäten bei den Erzeugern.

Wenn die Stadt Bamberg stolz auf ihre Gärtnerstadt ist, die ihr den Titel einbrachte, vielleicht wäre es an der Zeit, auch hier mehr Wirtschaftsförderung zu betreiben und sich noch stärker unterstützend einzubringen. Und sei es auch nur mit der Reduzierung von Tages-Marktpreisen, wie vorgeschlagen wurde, siehe die Auflistung der drei Wünsche im folgenden. Vermutlich eine halbe Stelle müsste schon drin sein, um Abholkisten (wie bei der Solidarischen Landwirtschaft) und den lokalen Nahrungsmitteleinkauf zu fördern. Denn letztendlich tragen die Gärtner zu einem nicht unerheblichen Teil zur Aufenthaltsqualität der Einwohner bei, reduzieren die Schadstoffe in der Stadtluft, sorgen für soziale Beziehungen und Kultur, den Erhalt von Familienbetrieben und Ausbildungstellen sowie das Gärtnerhandwerk.

Für Näheres zu den „anderen“ Gärten im urbanen Gartenbau, beispielsweise der Interkulturelle Garten oder der Selbsterntegarten, verweise ich auf die Folien.

„Was sind Ihre Wünsche?“

… war die Schlussfrage ans Podium, neben Thomas Schmidt auch Saskia Delbrügge (Bamberger Sortengarten) und Matthias Schöring (Transition Bamberg**):

Schmidt:

Schmidt:

- Wunsch gerichtet an die Verbraucher: Umsetzung des Bedürfnisses nach Nachhaltigkeit

- Unterstützung auf politischer Ebene

- Gerichtet an die Gärtner/innen: Zusammenarbeiten

- Gebührenanpassung beim Wasserverbrauch. Gärtnereien zahlen den selben Preis für Gieß- wie für Trinkwasser

Delbrügge:

- Stärkere Vernetzung, z. B. eine Plattform (Wie engagieren, wo einkaufen …)

- Gebührenanpassung (Marktplatz, Tagesgebühren), um Standortnachteile, die urbaner Gartenbau mit sich bringt, besser zu kompensierenG

Schöring:

- Weiteres Wachstum der Anbauflächen

- Lösung des Wasserversorgungsproblems

- Herausfinden, welcher Mechanismus zur Diskrepanz zwischen den Äußerungen der Verbraucher (s. o.) und der Handlung führt. Also warum kaufen Bamberger nicht bei den Gärtnereien ein, obwohl doch alles dafür spräche.

6 Lösungsansätze

1. Die Idee, einen gemeinsamen Marktstand zu betreiben, ist nicht neu. Schon einmal wurde es versucht, und zwar am Elisabethenplatz. An prominenterer Stelle, so könnten wir es uns vorstellen, wäre es sicherlich erfolgreicher. Man könnte einen Querschnitt aller Produkte der hiesigen Gärtnereien anbieten, den im Wechsel jede Gärtnerei mit betreut – oder sich davon „freikauft“, indem jemand anderer dafür bezahlt wird.

2. Am besten wäre zusätzlich ein gemeinsamer wetterunabhängiger Laden, beispielsweise in einem der leerstehenden Geschäfte in der Langen Straße. (Die Theatergassen trauen wir uns nicht vorzuschlagen, aber wer weiß?!) Flexible Aufbauten auf Rädern könnten bei Nichtbestückung zur Seite geschoben werden oder kurzfristig innerhalb einer Börse vermietet werden.

Und sagt nicht, für den Wochenmarkteinkauf wäre ein Auto zwingend. Naheliegende Tiefgaragen mit der Möglichkeit, die erste Stunde kostenlos zu parken, sollten genügen. Natürlich darf es im Weiteren keine „Knebelverträge“ geben. Also in Zeiten, in denen das Gärtnerangebot naturgemäß dürftiger ausfällt, sollte auch kein Standgeld bezahlt werden müssen, wobei einige Umlagen natürlich durchaus notwendig sind.

3. Wie funktioniert gemeinsamer Direktverkauf anderswo? Generell wäre der Blick in andere Städte oder sogar Länder inspirierend. Kann sein, dass Bambergs Situation einmalig ist. Doch genau aus diesem Grund sollte auch die hiesige Marktordnung dies berücksichtigen und adäquate Verträge anbieten.

4. Mittelfristig könnte ein Werbekonzept, wie z. B. Ausstellungswände mit Fotos aus den Gärtnereien, Wegbeschreibungen, Roll-ups etc. in Leerständen für Aufmerksamkeit sorgen. Aber auch die Gärtnereien selber könnten mit weithin sichtbaren Auslegern oder Transparenten (wie es die Böhmerwiese für ihr berühmtes Zwiebeltreterfest u. ä. konsequent und hochprofessionell praktiziert) für mehr visuelle Präsenz sorgen.

5. Kurzfristig könnten in den Schulen regelmäßige Exkursionen in die Gärtnerstadt angeboten werden, um neben den Kindern und Käufer der Zukunft auch die Eltern zu erreichen.

6. Mit einem gemeinsam mit den Verbrauchern initiierten Workshop würden sich die Ideen sicherlich gärtner- wie kundenorientiert entwickeln lassen. Vorschläge sind allerdings schnell geschrieben. Allein, es sollte nicht auch an der tätigen Power fehlen. Dass das letztendlich nur gemeinsam zu stemmen ist, versteht sich von selbst. Selbstverständlich ist sie nicht. Das meinen auch unsere Bienen 😉

* Anne Allmrodt, Anja Hansch, Marina Fischer, Bernd Pfeuffer, Jennifer Werner, Valerie Schickle

** Der direkte Link funktioniert leider nicht, daher habe ich hier nur eine Sekundärseite verlinkt

Vortrag über Wildbienen am Fr., 08.02.19 um 20 Uhr im Stadtarchiv Bamberg, Untere Sandstr. 30a, von Dr. Klaus Mandery (aus Ebern), im Rahmen der Vortragsreihe der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg zum Volksbegehren Artenvielfalt … Rettet die Bienen!

Vortrag über Wildbienen am Fr., 08.02.19 um 20 Uhr im Stadtarchiv Bamberg, Untere Sandstr. 30a, von Dr. Klaus Mandery (aus Ebern), im Rahmen der Vortragsreihe der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg zum Volksbegehren Artenvielfalt … Rettet die Bienen!