Übersicht

Phänologie und Bienen

Im Winter herrscht Ruhe in der Vegetation. Eine Ausnahme bilden die Blüten der Christrosen. Sollten es die Temperaturen zulassen, so dass die Bienen ausfliegen, kann man sie dort entdecken.

Im Winter herrscht Ruhe in der Vegetation. Eine Ausnahme bilden die Blüten der Christrosen. Sollten es die Temperaturen zulassen, so dass die Bienen ausfliegen, kann man sie dort entdecken.

In der Regel erreichen die Tagestemperaturen meist nur noch einstellige (Plus-)Grade. Die Bienen sitzen jetzt weitgehend in der Wintertraube.

Ende November gab es mehrere kalte Nächte mit leichtem Frost. So können wir davon ausgehen, dass die Völker die Brutaufzucht spätestens jetzt einstellen. Die vorhandene Brut läuft noch aus. Ende zweiter, Anfang dritter Dezemberwoche können wir also mit Brutfreiheit rechnen.

Restentmilbung mittels Oxalsäure(dihydrat)

Prinzipiell bestehen drei Möglichkeiten zur Behandlung der Bienenvölker mit Oxalsäuredihydrat:

- Träufelbehandlung

- Sprühbehandlung

- Sublimation (Verdampfen) – (noch) nicht zugelassen in Deutschland

Achtung: Seit Januar 2022 besteht die Pflicht, über die Anwendungen von Tierarzneimitteln Buch zu führen!

1. Träufelbehandlung

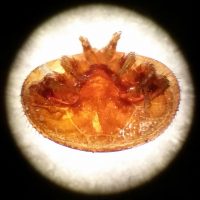

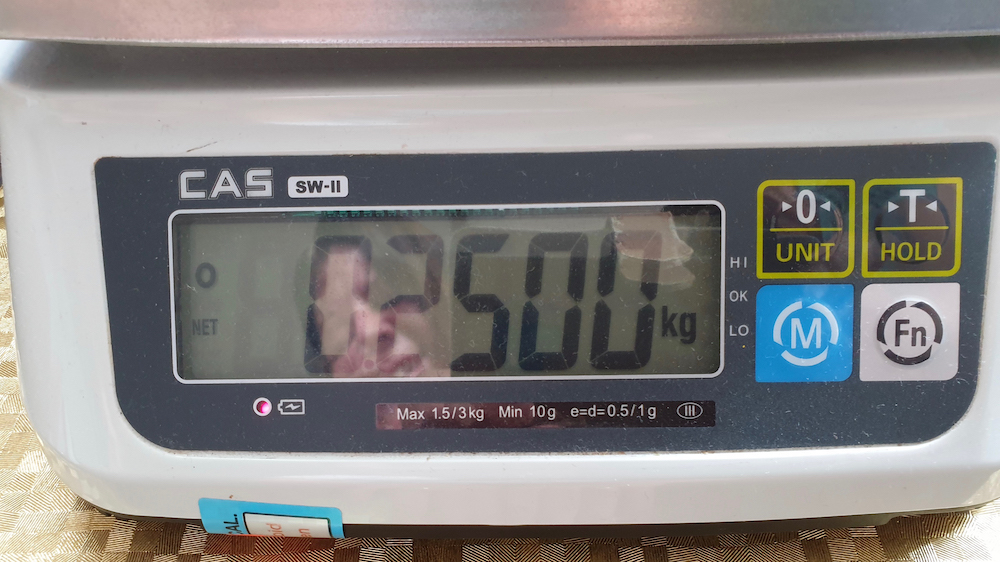

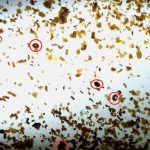

Die Restentmilbung mittels Träufelns erfolgt durch eine Oxalsäuredihydratlösung 3,5% (m/V) ad us. vet. Vor Gebrauch wird der Lösung Zucker beigemischt. Aufgabe des Zuckers ist es, die Oxalsäure über einen längeren Zeitraum feucht zu halten. So haftet sie besser an den Bienenkörpern und kann durch Direktkontakt auf die Varroamilbe einwirken.

Die Restentmilbung mittels Träufelns erfolgt durch eine Oxalsäuredihydratlösung 3,5% (m/V) ad us. vet. Vor Gebrauch wird der Lösung Zucker beigemischt. Aufgabe des Zuckers ist es, die Oxalsäure über einen längeren Zeitraum feucht zu halten. So haftet sie besser an den Bienenkörpern und kann durch Direktkontakt auf die Varroamilbe einwirken.

Wie in den Monatsbetrachtungen November 2022 zu Bienen und Imkerei bereits ausgeführt, sind für eine erfolgreiche Träufelbehandlung die (weitgehende) Brutfreiheit sowie der enge Sitz der Bienenvölker elementare Voraussetzungen. Wir wenden das Träufelverfahren an, da es zugelassen und hochwirksam bei gleichzeitiger geringer Störung für das Bienenvolk anwendbar ist.

Für das Träufelverfahren gilt es unbedingt, folgenden Merksatz zu beachten: „Zweimal ist einmal zu viel“. Denn eine zweite Behandlung schwächt die Völker zu sehr.

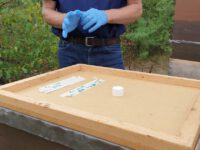

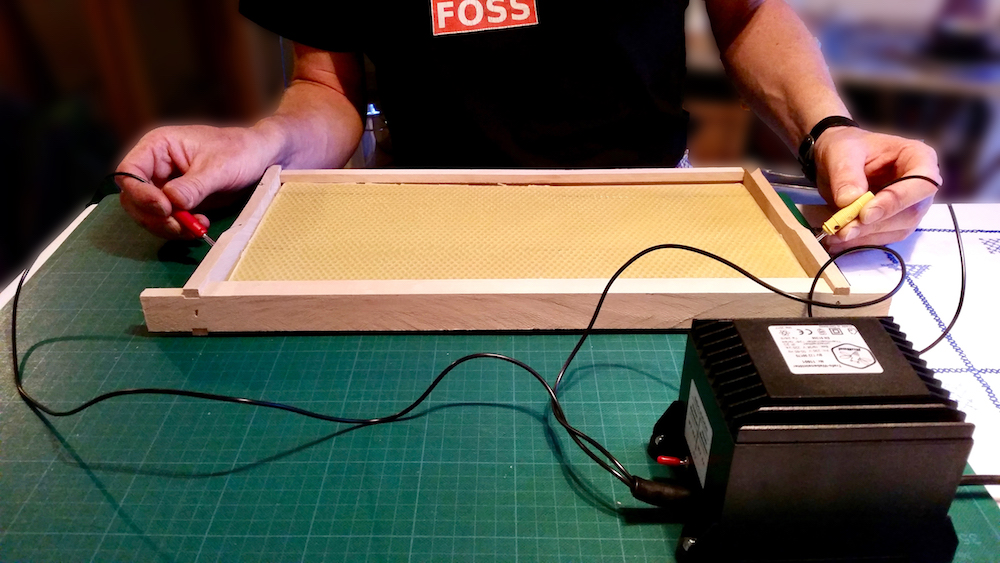

Praxis Träufelbehandlung

Zur Praxis verweisen wir auf unseren ausführlichen Blogbericht „Oxalsäurebehandlung (BLIB-Imkerkurs für Anfänger AK20, Modul 12)“.

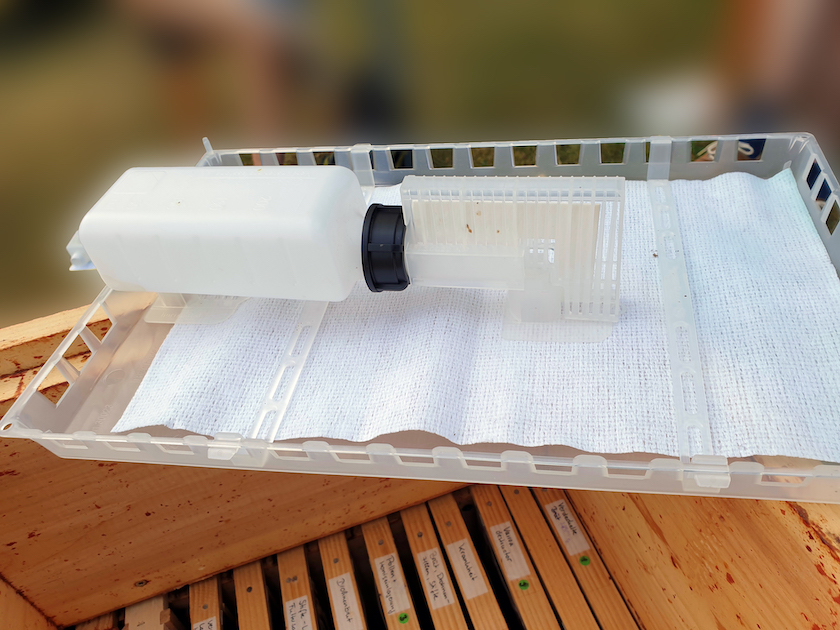

2. Sprühbehandlung

Eine Alternative zum Träufeln stellt die Sprühbehandlung mittels Oxalsäuredihydratlösung 3,0 % (m/V) ad us. vet. dar. Die Zulassung zum Sprühen erfolgte 2016 für das Produkt Oxuvar 5,7 % der Firma Andermatt Biovet GmbH. Das Produkt Oxuvar 5,7 % muss vor Verwendung entsprechend der Gebrauchsanleitung erst mit Leitungswasser verdünnt werden!

Voraussetzungen für die Anwendung sind Brutfreiheit und kein Flugwetter, so dass sich alle Bienen im Stock aufhalten. Im Vergleich zum Träufeln wird bei der Sprühbehandlung die Oxalsäure gleichmäßiger im Bienenvolk verteilt. Die Wirksamkeit ist jedoch vergleichbar.

Allerdings ist der Aufwand erheblich größer, da alle Waben gezogen und beidseitig besprüht werden müssen. Die Störung des Bienenvolkes ist um ein Vielfaches höher. Eine Sprühbehandlung bietet sich daher eher für Sommerbehandlungen an. Sie kann aber in sehr milden Wintern als Option in Betracht gezogen werden, und zwar dann, wenn es keine kalten Tage mit Temperaturen um den Gefrierpunkt gibt, also kein enger Bienensitz zu erwarten ist.

3. Sublimation (Verdamfen) – (Noch) nicht zugelassen in D

Die Sublimation von kristallinen Oxalsäuredihydrat, in Imkerkreisen umgangssprachlich als „Verdampfen“ bekannt, ist, wie oben bereits erwähnt, in Deutschland (noch) nicht zugelassen.

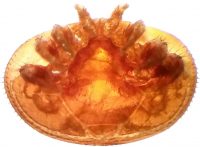

Der Begriff Sublimation bezeichnet den direkten Übergang eines Stoffes vom festen in den gasförmigen Zustand unter Auslassung einer flüssigen Phase. Beim sogenannten „Verdampfen“ geschieht dies durch Erhitzen der kristallinen Oxalsäure. Das Verfahren gilt als eine sehr bienenschonende und wirksame Behandlung gegen die Varroamilbe. Voraussetzung ist ebenfalls Brutfreiheit. Vorteil des Sublimationsverfahrens gegenüber der Träufel- und Sprühbehandlung ist, dass es mehrmals angewendet werden kann, ohne die Völker zu schwächen.

Eine Zulassung muss beantragt und die erforderlichen Nachweise zur (Anwender-)Sicherheit und Wirksamkeit müssen erbracht werden. Dies ist mit erheblichem Aufwand und vor allem Kosten verbunden. Zudem schreiben die EU-Verordnungen¹ vor, dass ein Tierarzneimittel nur als Einzelzulassung möglich ist. Standardzulassungen, wie wir sie in Deutschland für die Anwendung der Ameisen-, Milch- und Oxalsäure her kennen, sind seit Januar 2022 nicht mehr möglich. Für die bisherigen Standardzulassungen bestehen Übergangsfristen bis zum Jahr 2027.

Nach Auskunft des Instituts für Bienenkunde und Imkerei der Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim bemüht sich derzeit die Firma Andermatt Biovet GmbH in Deutschland um eine Zulassung ihres Oxalsäureverdampfers „VARROX EDDY“. Wann das Zulassungsverfahren abgeschlossen sein wird und mit welchem Ergebnis ist offen.

Termine

Mi., 07.12.22 – BAmbrosiustag am Tag des Honigs

Wann? Mi, 07.12.22 | ab 17.30 – ca. 19.30 Uhr

Wo? Spezial-Keller im überdachten Außenbereich

Was? Wir feiern gemeinsam den Tag des Heiligen Ambrosius, den Schutzpatron der Bienen, Imker, Lebküchner, Wachsverarbeiter, Haustiere und der Lehrenden/Lernenden.

Und sonst?

Und sonst?

- Unsere Bienenpat(inn)en, die ihre Patengaben 2022 noch ausstehen haben, bitte melden, damit wir sie euch mitbringen können.

- Eine Anmeldung wegen Tischreservierung wäre erfreulich, ist jedoch nicht Pflicht. Gerne könnt ihr uns auch via der euch vertrauten Kommunikationskanäle Bescheid geben.

- Ach ja … und bringt bitte eine Kerze zur Tischdeko mit! (Muss nicht, aber darf gerne eine Bienenwachskerze sein!)

Dezember 2022 (auf Zuruf)

12. Modul „Oxalsäurebehandlung“  Imkerkurs für Anfänger

Imkerkurs für Anfänger

3 Wochen nach Kälteeinbruch (=Brutfreiheit) bei ca. 0 °C. Voraussichtlich in der 3. Dezemberwoche. Wir benachrichtigen entsprechend.

¹ Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des Rates, 11. Dezember 2018 (Zugriff: 25.11.2021)