Auf dem Tag genau vor zehn Jahren starteten die Imker Reinhold Burger und Ilona Munique den Weblog und mithin die gleichnamige Initiative Bienen-leben-in-Bamberg.de unter dem Motto: „Bamberg. Stadt der Gärtner und Häcker. Ohne Bienen fehlt dir was!“ Sie wollen dabei „Die Liebe zur Biene wecken. Denn was man liebt, schützt man.“

Auf dem Tag genau vor zehn Jahren starteten die Imker Reinhold Burger und Ilona Munique den Weblog und mithin die gleichnamige Initiative Bienen-leben-in-Bamberg.de unter dem Motto: „Bamberg. Stadt der Gärtner und Häcker. Ohne Bienen fehlt dir was!“ Sie wollen dabei „Die Liebe zur Biene wecken. Denn was man liebt, schützt man.“

Der Geograph und die Erwachsenenbildnerin mit bibliothekarischen Wurzeln stehen seither für den Bienenerhalt und das Nachwuchsimkern am Schnittpunkt von Main und Regnitz. Durch Führungen, Vorträge, Imkerkurse, Honigschleudertage, Exkursionen und Sonntags- und Sachverständigeneinsätze wurden in dieser Zeit 6.860 Personen gezielt erreicht, rund ein Drittel davon Schüler/innen und Studierende, davon 2.588 innerhalb der Bienen-InfoWabe.

Der Geograph und die Erwachsenenbildnerin mit bibliothekarischen Wurzeln stehen seither für den Bienenerhalt und das Nachwuchsimkern am Schnittpunkt von Main und Regnitz. Durch Führungen, Vorträge, Imkerkurse, Honigschleudertage, Exkursionen und Sonntags- und Sachverständigeneinsätze wurden in dieser Zeit 6.860 Personen gezielt erreicht, rund ein Drittel davon Schüler/innen und Studierende, davon 2.588 innerhalb der Bienen-InfoWabe.

Bewusstsein schaffen

Ziel war und ist, die Bedürfnisse der Bienen und Imker/innen, aber auch die Anforderungen an die Qualität des Ur-Produkts Honig im Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern. Erreicht werden soll eine Verbesserung der Gesamtsituation, die Insekten und Stadtnatur mit einschließt und dabei einen Fokus auf Schulunterrichte setzt. Von Beginn an erhielt die Initiative von Politik, Wirtschaft und Bevölkerung viel Unterstützung, wurde aber auch von den beiden Initiatoren gefordert und mit eingebunden.

Ziel war und ist, die Bedürfnisse der Bienen und Imker/innen, aber auch die Anforderungen an die Qualität des Ur-Produkts Honig im Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern. Erreicht werden soll eine Verbesserung der Gesamtsituation, die Insekten und Stadtnatur mit einschließt und dabei einen Fokus auf Schulunterrichte setzt. Von Beginn an erhielt die Initiative von Politik, Wirtschaft und Bevölkerung viel Unterstützung, wurde aber auch von den beiden Initiatoren gefordert und mit eingebunden.

So fungierte beispielsweise Ilona Munique als engagierte Sprecherin des Bamberger Aktionskreises zum Volksbegehren Artenvielfalt 2019. Die Unterschriftenbeteiligung war die zweithöchste unter den größeren Städten Bayerns. Mit eine Rolle spielte das Erstunterzeichner-Event, zu dem sich alle drei Bürgermeister und Vertreter/innen namhafter Institutionen im Rathaus einfanden. Genutzt wird außerdem das Instrument der Wahlprüfsteine, um parteiübergreifend auf die Bienenthematik aufmerksam zu machen.

Um das Fähnchen der nachhaltigen, weil regionalen Erzeugnisse und der Genusslandschaft Bamberg hoch zu halten, ist die Initiative mit ihrem Bamberger Lagenhonig aus sieben Standorten von Beginn an Lizenznehmerin des Regionalsiegels „Genussla“ von Stadt und Landkreis Bamberg.

Um das Fähnchen der nachhaltigen, weil regionalen Erzeugnisse und der Genusslandschaft Bamberg hoch zu halten, ist die Initiative mit ihrem Bamberger Lagenhonig aus sieben Standorten von Beginn an Lizenznehmerin des Regionalsiegels „Genussla“ von Stadt und Landkreis Bamberg.

Multiplikatoren aktivieren

2020 gründete die Initiative die Transition-Gruppe „Bienenfreu(n)de“ und 2022 der Förderkreis Bienenleben Bamberg e. V.. Doch gleich zu Anfang fanden sie Mitstreiter und Multiplikatoren durch Bienenpatenschaften. Die erste davon war (und ist noch) Elisabeth Burger, die zum Jubiläum allen eine Biene gehäkelt hatte.

2020 gründete die Initiative die Transition-Gruppe „Bienenfreu(n)de“ und 2022 der Förderkreis Bienenleben Bamberg e. V.. Doch gleich zu Anfang fanden sie Mitstreiter und Multiplikatoren durch Bienenpatenschaften. Die erste davon war (und ist noch) Elisabeth Burger, die zum Jubiläum allen eine Biene gehäkelt hatte.

Neben finanzieller Unterstützung sorgen Bienenpatinnen und -paten für eine bessere Wertschätzung der Bienen. Im Gegenzug erhalten sie eine feste Menge Honig und Einblick in die Welt der Bienen durch Honigernte- und schleudertage und Newsletter. Außerdem beteiligen sich die derzeit rund 40 Patinnen und Paten auf freiwilliger Basis an bestimmten Aktionen. Im Gründungsjahr war dies das Familienangebot des „Mitmach-Imkerns“ anlässlich des Don-Bosco-Weihnachtsmarktes.

Neben finanzieller Unterstützung sorgen Bienenpatinnen und -paten für eine bessere Wertschätzung der Bienen. Im Gegenzug erhalten sie eine feste Menge Honig und Einblick in die Welt der Bienen durch Honigernte- und schleudertage und Newsletter. Außerdem beteiligen sich die derzeit rund 40 Patinnen und Paten auf freiwilliger Basis an bestimmten Aktionen. Im Gründungsjahr war dies das Familienangebot des „Mitmach-Imkerns“ anlässlich des Don-Bosco-Weihnachtsmarktes.

Bildungsbedarf beantworten

Die bei der Aktion ausgegebenen Rätselspiele fanden nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei Lehrkräften aller Schularten der Region großen Anklang. Sie baten um einen Bienenunterricht für ihre Klassen. Um den offensichtlich hohen Bildungsbedarf zu beantworten, wurde das Konzept der Bamberger Schulbiene entwickelt. Die Materialgrundausstattung und ein klassenstufen-, fächer- wie schulartenbezogener Unterrichtsplan wurden via Crowdfunding erstfinanziert. Zunächst für die VHS als Referenten, dann selbstorganisiert, absolvierte die Initiative 278 Veranstaltungen in Form von (Schul-)Unterricht, Führungen, Vorträge, Exkursionen sowie Aktivitäten anlässlich diverser Feste und Märkte.

Die bei der Aktion ausgegebenen Rätselspiele fanden nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei Lehrkräften aller Schularten der Region großen Anklang. Sie baten um einen Bienenunterricht für ihre Klassen. Um den offensichtlich hohen Bildungsbedarf zu beantworten, wurde das Konzept der Bamberger Schulbiene entwickelt. Die Materialgrundausstattung und ein klassenstufen-, fächer- wie schulartenbezogener Unterrichtsplan wurden via Crowdfunding erstfinanziert. Zunächst für die VHS als Referenten, dann selbstorganisiert, absolvierte die Initiative 278 Veranstaltungen in Form von (Schul-)Unterricht, Führungen, Vorträge, Exkursionen sowie Aktivitäten anlässlich diverser Feste und Märkte.

Informationspräsenz zeigen

Dreh- und Angelpunkt ihrer Informationspräsenz ist seit 2016 die Bienen-InfoWabe, ein grünes Klassenzimmer samt Lehrbienenstand im Erba-Park. Die Öffentlichkeit konnte zu monatlichen Sonntagsöffnungen zwischen Ostern und September – seit 2016 waren dies 62 an der Zahl – kostenlos Infos und Beratung zu Bienen, Honig, Imkerei und Natur einholen.

Dreh- und Angelpunkt ihrer Informationspräsenz ist seit 2016 die Bienen-InfoWabe, ein grünes Klassenzimmer samt Lehrbienenstand im Erba-Park. Die Öffentlichkeit konnte zu monatlichen Sonntagsöffnungen zwischen Ostern und September – seit 2016 waren dies 62 an der Zahl – kostenlos Infos und Beratung zu Bienen, Honig, Imkerei und Natur einholen.

Mit angeschlossen ist seit 2017 der jederzeit öffentlich zugängliche, in 2022 naturgartenzertifizierte Bamberger Bienengarten mit seinen Schaubeeten, Infotafeln sowie (in den Sommermonaten) über 300 botanischen Pflanzschildern.

Mit angeschlossen ist seit 2017 der jederzeit öffentlich zugängliche, in 2022 naturgartenzertifizierte Bamberger Bienengarten mit seinen Schaubeeten, Infotafeln sowie (in den Sommermonaten) über 300 botanischen Pflanzschildern.

Wer nicht nach Bamberg kommen kann, findet im Internet einen inhalts- wie bildreichen Weblog vor. Er weist seit seinem Start neben vielen informativen Seiten weit über 1.500 Blogbeiträge bei rund 315.000 zählbaren Besucher/innen auf.

Außerdem wurden 342 Presseberichte abgedruckt bei 142 herausgegebenen Pressemeldungen. Ausflüge in die TV- und Radiowelt fanden ebenfalls statt, werden jedoch zeitbedingt nicht forciert. Die Teilnahme an diversen Podiumsdiskussionen, zu themenverwandten Veranstaltungen anderer Institutionen und telefonische Beratung sind jedoch obligatorisch.

Wissen weitergeben

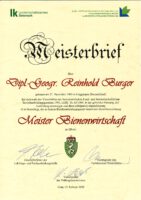

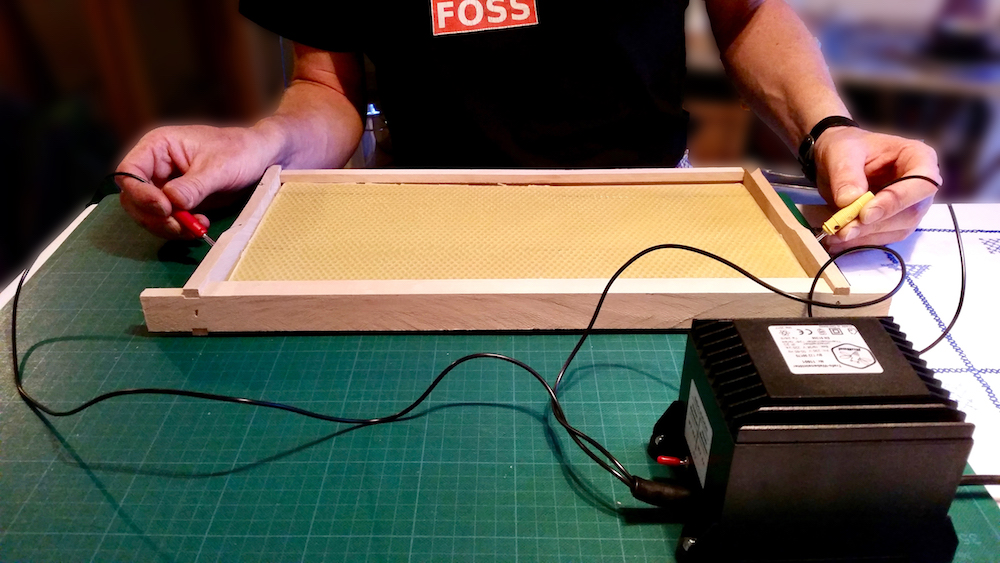

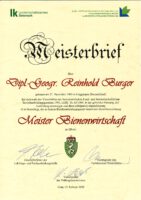

Um das theoretisch in 66 Fortbildungen angeeignete Wissen und die praktischen Erfahrungen bar jeglicher Ideologie weiterzugeben, und auch, weil die Freude an den Bienen und der Imkerei weit über das Maß eines Hobbys hinauswuchs, qualifizierte sich der als Bienensachverständige für Bamberg eingesetzte Reinhold Burger zum Imkerfacharbeiter (Tierwirt, Fachrichtung Imkerei, 2017) und darauf aufbauend zum Imkermeister (Tierwirtschaftsmeister, Fachrichtung Imkerei, 2020). Mithin nicht nur für die Bevölkerung, sondern auch für die Stadt Bamberg, hier dem Veterinäramt, eine zuverlässige Informationsquelle.

Um das theoretisch in 66 Fortbildungen angeeignete Wissen und die praktischen Erfahrungen bar jeglicher Ideologie weiterzugeben, und auch, weil die Freude an den Bienen und der Imkerei weit über das Maß eines Hobbys hinauswuchs, qualifizierte sich der als Bienensachverständige für Bamberg eingesetzte Reinhold Burger zum Imkerfacharbeiter (Tierwirt, Fachrichtung Imkerei, 2017) und darauf aufbauend zum Imkermeister (Tierwirtschaftsmeister, Fachrichtung Imkerei, 2020). Mithin nicht nur für die Bevölkerung, sondern auch für die Stadt Bamberg, hier dem Veterinäramt, eine zuverlässige Informationsquelle.

Burgers imkerfachliche und Muniques andragogische Qualifikationen führten im Verlauf der Jahre zu einer Weiterentwicklung in der Wissensweitergabe. Was 2018 zunächst als Seminar zur Schul-Imkerei für die Universität Bamberg begann, wurde kurz darauf zum Regelangebot, indem jährlich vollwertig anerkannte Imkerkurse für Anfänger (bis dato 57 Teilnehmende) und Vertiefungsseminare für Fortgeschrittene angeboten werden.

Burgers imkerfachliche und Muniques andragogische Qualifikationen führten im Verlauf der Jahre zu einer Weiterentwicklung in der Wissensweitergabe. Was 2018 zunächst als Seminar zur Schul-Imkerei für die Universität Bamberg begann, wurde kurz darauf zum Regelangebot, indem jährlich vollwertig anerkannte Imkerkurse für Anfänger (bis dato 57 Teilnehmende) und Vertiefungsseminare für Fortgeschrittene angeboten werden.

Besonderer Profiteur sind die Schulen. Denn Bestandteil innerhalb des zwölfmoduligen Anfängerkurses ist beispielsweise das Thema Bienen und Schule. In logischer Konsequenz wurde 2019 das Projekt „Supply my Schul-Imkerei“ als unbürokratische Förderung der imkernden Schulgemeinschaften ins Leben gerufen.

Besonderer Profiteur sind die Schulen. Denn Bestandteil innerhalb des zwölfmoduligen Anfängerkurses ist beispielsweise das Thema Bienen und Schule. In logischer Konsequenz wurde 2019 das Projekt „Supply my Schul-Imkerei“ als unbürokratische Förderung der imkernden Schulgemeinschaften ins Leben gerufen.

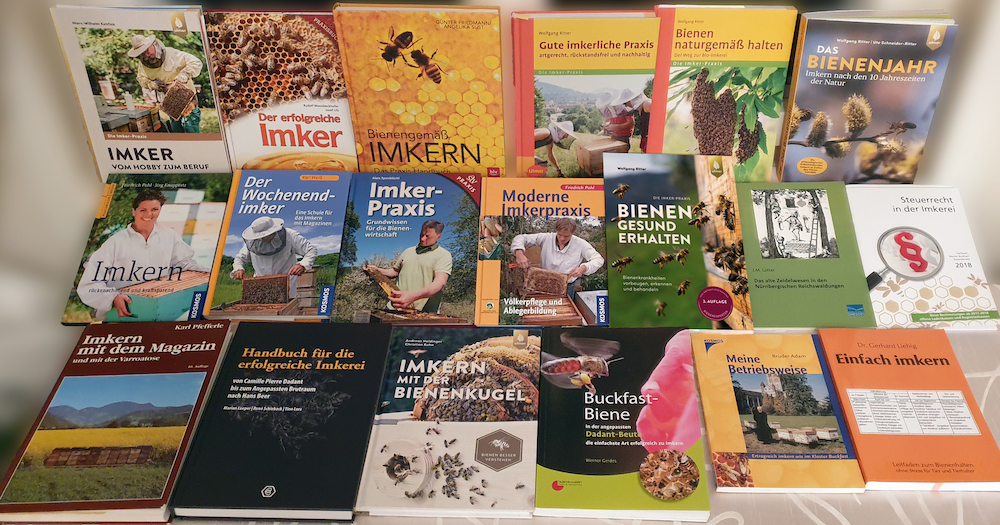

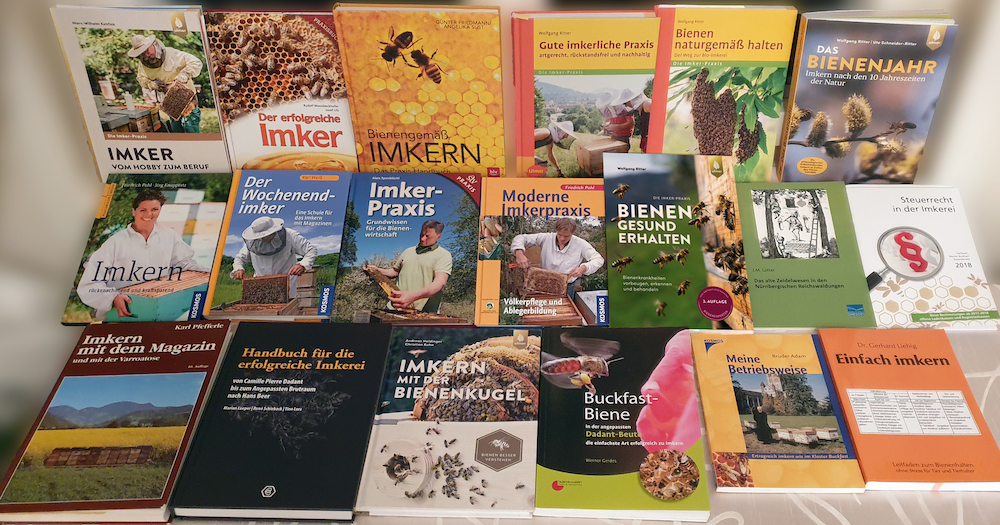

Wissen weitergeben erfolgt außerdem mit Hilfe einer Imker-Bibliothek, deren 255 Medien unter bestimmten Voraussetzungen entleihbar sind. Die Bibliothek wird durch Rezensionsexemplare kostengünstig erweitert. Einige Titel stehen in Mehrfachexemplaren als Klassensätze für Schulen zur Verfügung.

Unterstützung erhalten

Neben dem Förderkreis und den Bienenpatenschaften spielen Spenden von Privatpersonen und aus der Wirtschaft und, wie jüngst, die Förderungen aus dem Unterstützungsfond der Stadt Bamberg, eine große Rolle.

Neben dem Förderkreis und den Bienenpatenschaften spielen Spenden von Privatpersonen und aus der Wirtschaft und, wie jüngst, die Förderungen aus dem Unterstützungsfond der Stadt Bamberg, eine große Rolle.

Doch auch durch Auszeichnungen und Preisgelder ließen und lassen sich die vielfältigen, überwiegend ehrenamtlichen Leistungen finanzieren, beispielsweise der Grüne Engel 2018 des Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, der Preis zur Imkernachwuchsförderung 2017 des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten oder der Sparda-Zukunftspreis 2016.

Stimme geben

Bleibt die Frage, ob sich all die Mühe bisher gelohnt hat. Mit gutem Beispiel voran gehen, motivieren zu nachhaltigen Veränderungen, jederzeit ansprechbar sein und informieren, Verantwortung übernehmen und um Mithilfe bitten, die Neugierde wecken, das Staunen lernen und lehren … nichts davon kann falsch sein. Also ja, die zehn Jahre sollten nicht vergeudet gewesen sein!

Bleibt die Frage, ob sich all die Mühe bisher gelohnt hat. Mit gutem Beispiel voran gehen, motivieren zu nachhaltigen Veränderungen, jederzeit ansprechbar sein und informieren, Verantwortung übernehmen und um Mithilfe bitten, die Neugierde wecken, das Staunen lernen und lehren … nichts davon kann falsch sein. Also ja, die zehn Jahre sollten nicht vergeudet gewesen sein!

Den Status Quo zu halten ist das mindeste Ziel. Aktiver und mobilisierender Teil zu sein bei der Rettung der Kleinsten der Schöpfung und ihrer nachhaltige Verankerung in der Stadtnatur, das höchste.

Den Status Quo zu halten ist das mindeste Ziel. Aktiver und mobilisierender Teil zu sein bei der Rettung der Kleinsten der Schöpfung und ihrer nachhaltige Verankerung in der Stadtnatur, das höchste.

Gerade in Krisenzeiten sind es doch die fliegenden, fleißigen Winzlinge, deren leises Summen überhört werden könnte. Ihnen eine kräftige Stimme zu geben, ist die Klammer des Ehrenamts der Initiative Bienen-leben-in-Bamberg.de.

Um mit einem Wunsch zu enden, steht die technische Ertüchtigung der Bienen-InfoWabe für einen zeitgemäßen und „bedürfnisorientierten“ Schulbienen-Unterricht mittels PV-Strom und Bio-Trockentoilette ganz oben auf der Liste. Erste Fördermittel stehen bereit, die es noch kräftig mit Spenden aufzustocken gilt.

Zahlenfakts (2012-2022)

- 315.000 Weblog-Besucher/innen

- 6.860 gezielt erreichte Personen in der Offline-Welt (davon 2.588 in der Bienen-InfoWabe)

- 1.565 Blogbeiträge

- 278 Veranstaltungen in Form von (Schul-)Unterricht, Führungen, Vorträge, Exkursionen und Aktivitäten anlässlich diverser Feste und Märkte

- 342 Presseberichte im Pressespiegel

- 300+ botanische Pflanzschilder im Bienengarten

- 255 Medien in der Imker-Bibliothek

- 142 Pressemeldungen herausgegeben

- 66 interne Fortbildungen für die Initiatoren

- 62 Sonntagsöffnungen der Bienen-InfoWabe

- 57 Imkerkurs-Teilnehmende

- 74 Bienenpat(inn)en (40 derzeit)

- 10 Jahre Bienen-leben-in-Bamberg.de (BLIB)

- 7 Bienenstandorte (mit rund 25 Völkern)

- 2 Initiatoren

- 1 Bienen-InfoWabe (grünes Klassenzimmer)

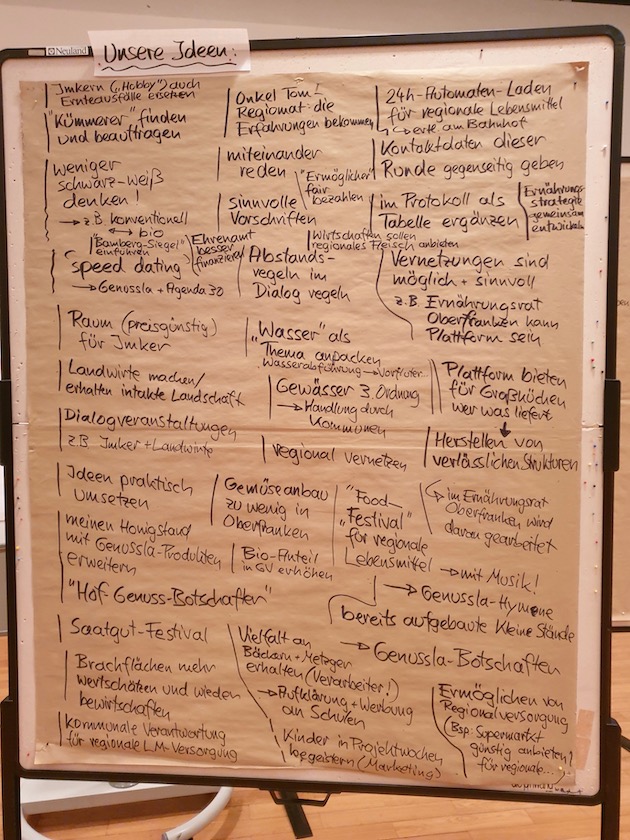

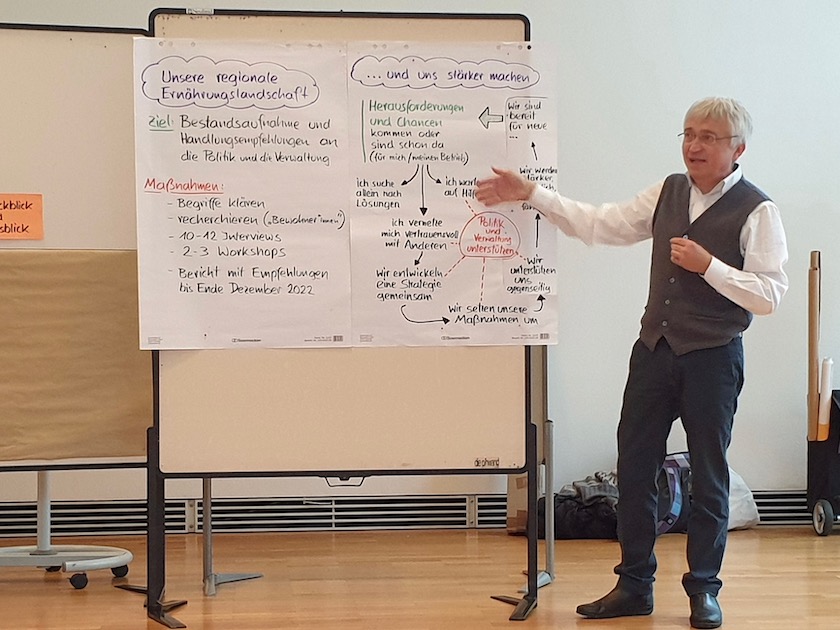

Die Fotos sprechen für sich, daher will ich im Einzelnen nicht weiter auf die Ergebnisse eingehen. Wir fanden neben den Inhalten natürlich auch die Begegnungen in den Pausen und danach (bei open end) sehr fruchtbar. Diese kamen aus Stadt und Landkreis Bamberg.

Die Fotos sprechen für sich, daher will ich im Einzelnen nicht weiter auf die Ergebnisse eingehen. Wir fanden neben den Inhalten natürlich auch die Begegnungen in den Pausen und danach (bei open end) sehr fruchtbar. Diese kamen aus Stadt und Landkreis Bamberg.